侵袭性垂体瘤:生长迅速、易复发?如何实现高难度全切?

发布时间:2025-05-16 10:47:58 | 阅读:次| 关键词:侵袭性垂体瘤:生长迅速、易复发?

- [案例]脑海绵状血管瘤“吃透”的中脑,脑干出血急送ICU的她如

- [案例]国际颅底教授“零并发症”全切较大颅咽管瘤,35岁精英重

- [案例]“虽小,却危及性命” 脑干海绵状血管瘤出血成功手术重

- [案例]视路胶质瘤治疗陷困局:近失明患者该如何突破“切不净

- [案例]6岁男孩车祸“撞出”脑肿瘤,为何“因祸得福”?

- [案例]北美可能再也没有比SickKids更好的儿童医院了

38岁的李明,因持续头痛、视力模糊就医,却被确诊为侵袭性垂体瘤。这种被称为“颅内顽固分子”的肿瘤,以侵袭性生长、高复发率著称,传统治疗常陷入“切不干净、反复复发”的困局。INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团成员亨利・施罗德教授(Henry W.S. Schroeder)指出:“侵袭性垂体瘤的诊疗需突破传统思维,从精准评估到手术策略,每一步都决定着患者的生存质量。”

一、侵袭性垂体瘤:良性肿瘤的“恶性进化”

(一)三大核心特征:与普通垂体瘤的本质差异

不同于普通垂体瘤的“温和生长”,侵袭性垂体瘤如同“颅内侵略者”,具备三大恶性特征:

生物学侵袭性

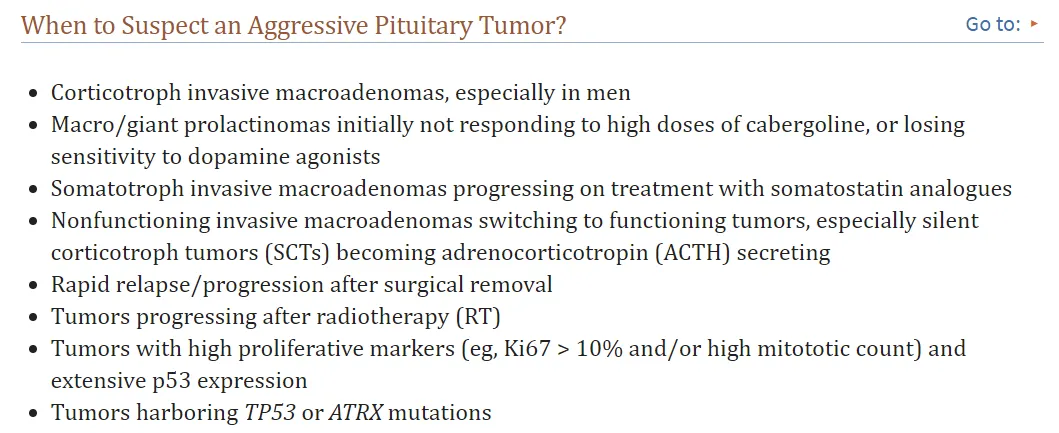

细胞增殖活跃,Ki-67指数常>10%(正常垂体细胞Ki-67<3%),携带TP53、ATRX等基因突变,导致肿瘤快速生长(年生长率>5mm)。

分泌异常激素,如泌乳素(闭经、泌乳)、生长激素(肢端肥大),且对药物抵抗性强(约30%泌乳素瘤对卡麦角林无效)。

解剖破坏性

向上挤压视交叉,导致双颞侧偏盲;向侧方侵入海绵窦,包绕颈内动脉(包绕程度>50%视为侵袭证据,图1);向下破坏蝶窦骨质,引发脑脊液鼻漏。

MRI表现为混杂信号(出血、坏死所致),增强扫描呈“虫蚀样”不均匀强化,与正常组织边界模糊如“水墨晕染”。

临床难治性

传统手术全切率仅30%-50%,术后5年复发率高达60%-80%(普通垂体瘤复发率<15%)。

对放疗不敏感,且可能诱发垂体功能减退,需终身激素替代治疗。

(二)高危预警信号:警惕身体的“求救信号”

李明的经历揭示了侵袭性垂体瘤的隐蔽进展:

头痛升级:从间歇性钝痛转为持续性剧痛,夜间痛醒频率增加(肿瘤牵拉硬膜所致)。

视力骤变:单眼或双眼视力模糊,视野检查显示两侧视野缺失(视交叉受压典型表现)。

激素紊乱:男性乳房发育、女性月经紊乱、手脚进行性增大(生长激素瘤特征)。

突发症状:肿瘤卒中(出血)可引发剧烈呕吐、意识障碍,需急诊手术。

(三)精准诊断:影像与病理的双重“破案”

影像学侦察

CT:蝶鞍扩大、斜坡骨质破坏(图2),如李明的CT显示蝶窦壁呈“蜂窝状”侵蚀。

MRI动态增强:肿瘤强化不均,海绵窦侵袭表现为颈内动脉被肿瘤包裹超过1/2管径。

病理确诊

手术或活检获取组织,若Ki-67>15%且p53阳性,结合血管侵犯,可确诊为侵袭性(《WHO中枢神经系统肿瘤分类》2021标准)。

二、治疗困局:传统方案为何难以奏效?

(一)手术:在“生命禁区”拆弹的三大挑战

垂体窝周围密布视神经(直径<2mm)、颈内动脉(直径4mm)、下丘脑等关键结构,手术如同“在核桃壳内绣花”:

空间限制

传统显微镜视角局限,难以探查海绵窦内侧壁、三脑室底部等盲区,约20%肿瘤残留于此(《Neurosurgery》2024数据)。

边界模糊

侵袭性肿瘤无明确包膜,术中难以区分正常垂体与肿瘤组织,过度切除可能导致永久性尿崩症(发生率5%-10%)。

血供风险

肿瘤新生血管脆弱易出血,传统止血方法可能损伤神经,被迫中止手术(李明首次手术因出血仅切除60%肿瘤)。

(二)药物与放疗:有限的“助攻”作用

药物治疗:仅适用于部分泌乳素瘤,且约30%侵袭性肿瘤出现耐药(李明服用卡麦角林3个月,肿瘤仍增大20%)。

放射治疗:适用于术后残留或复发肿瘤,但起效需1-2年,期间可能发生视神经损伤(风险约5%),且无法逆转已存在的神经压迫症状。

(三)恶性循环:反复手术的代价

首次手术未全切者,复发肿瘤与周围组织粘连更紧密,二次手术全切率降至20%以下,且神经损伤风险增加3倍(图3)。施罗德教授强调:“首次手术是争取治愈的最佳机会,选择经验丰富的团队至关重要。”

三、破局之道:施罗德教授的“精准诊疗体系”

(一)手术策略革新:从“切除肿瘤”到“保护功能”

施罗德团队提出“三维精准手术”理念,针对侵袭性垂体瘤的解剖特点定制方案:

入路选择

内镜经鼻蝶入路:适用于鞍内及鞍上肿瘤,通过鼻腔自然通道抵达病灶,避免开颅创伤(图4)。

翼突入路改良:针对侵犯海绵窦的肿瘤,磨除部分翼突骨质,扩大操作空间至0.8-1.2cm。

术中监测

神经电生理监测:实时追踪视神经传导速度(VEP),当信号衰减>10%时自动预警,避免视力损伤。

荧光造影技术:注射吲哚菁绿(ICG)显影肿瘤边界,确保切除范围精准(误差<0.5mm)。

颅底重建

采用“自体脂肪+筋膜+人工硬脑膜”三层修补法,脑脊液漏率从传统手术的15%降至3%(图5)。

(二)案例实证:侵袭性肿瘤的全切突破

45岁王女士,因侵袭性生长激素瘤3次复发,肿瘤包绕颈内动脉。施罗德教授采用“内镜辅助显微手术”分阶段操作:

阶段一:0°内镜下切除鞍内肿瘤,降低颅内压,暴露海绵窦侵犯部分。

阶段二:30°内镜探查海绵窦,利用激光光纤(功率8W)汽化残留肿瘤细胞,保留颈内动脉完整。

阶段三:术后联合质子放疗,精准打击微转移灶。

术后MRI显示肿瘤全切(图6),王女士生长激素水平从45ng/mL降至正常,且未出现新神经功能损伤。

(三)术后管理:构筑防复发“护城河”

个性化随访

术后3个月:MRI增强+激素全项检测,评估切除程度及垂体功能(如促甲状腺激素TSH、皮质醇)。

术后2年起:每6个月复查Ki-67指数,若升高提示需干预。

复发应对

体积<2cm:伽马刀单次剂量12-15Gy,控制肿瘤生长。

体积>3cm或压迫视神经:二次手术采用“超声吸引(CUSA)+内镜探查”,碎解肿瘤核心减少牵拉损伤。

四、前沿技术:改写治疗规则的新希望

(一)分子靶向治疗

针对TP53突变肿瘤,新型抑制剂MIRA-101通过激活细胞凋亡通路,使部分患者肿瘤缩小30%以上(《Nature Reviews Drug Discovery》2025II期数据)。

(二)机器人辅助手术

达芬奇Xi系统的7°腕部机械臂,可在海绵窦区域实现0.2mm级操作,较传统内镜减少40%神经损伤风险(德国INI医院2024年50例临床数据)。

(三)免疫联合治疗

PD-1抑制剂联合CTLA-4抗体,在垂体癌(侵袭性垂体瘤的恶性亚型)中客观缓解率达25%,为耐药患者提供新选择(《Journal of Clinical Oncology》2024)。

五、患者指南:诊疗路径的关键抉择

(一)初诊避坑:避免三大误区

误区1:症状轻=良性:侵袭性肿瘤早期可能仅表现为轻微头痛,需通过MRI排除。

误区2:依赖药物治疗:对压迫视神经的肿瘤,需优先手术减压,而非盲目等待药物起效。

误区3:忽视首次手术:首次手术全切率直接影响预后,务必选择年手术量>200台的团队。

(二)团队选择标准

主刀经验:施罗德教授团队年完成侵袭性垂体瘤手术80-100例,全切率达72%(高于国际平均45%)。

技术配置:具备术中核磁(iMRI)、3D内镜成像、神经导航系统(误差<0.3mm)。

多学科协作:内分泌科实时监测激素水平,放疗科制定术后精准放疗计划。

(三)术后生活管理

康复要点:术后1个月内避免低头、用力擤鼻,防止脑脊液漏;每日记录尿量,警惕尿崩症(尿量>4000ml/日需就医)。

心理调适:加入“垂体瘤患者社群”,获取康复经验;术后6个月可逐步恢复工作,但需避免高强度压力。

六、李明的新生:精准医疗的胜利

李明接受施罗德教授手术后,头痛消失,视力恢复至1.0。术后6个月复查显示肿瘤无残留,生长激素水平正常。他感叹:“曾以为人生只剩倒计时,如今才明白,选对医生比什么都重要。”

侵袭性垂体瘤的诊疗,本质是一场“精准与耐心”的较量。从影像学精准评估、手术路径设计到术后长期管理,每个环节都需极致专业。正如施罗德教授所言:“对待这类肿瘤,需要像侦探般抽丝剥茧,而非简单‘一刀切’。唯有整合前沿技术与丰富经验,才能在‘生命禁区’中开辟生存之路。”

在神经外科飞速发展的今天,侵袭性垂体瘤已不再是“不治之症”。及时识别症状、选择权威团队、拥抱精准医疗,每一个决策都可能改写命运。

- 所属栏目:脑垂体瘤

- 如想转载“侵袭性垂体瘤:生长迅速、易复发?如何实现高难度全切?”请务必注明来源和链接。

- 网址:https://www.incsg.com/naochuitiliu/5472.html

- 更新时间:2025-05-16 10:37:20