从麻醉科主任至脑血管瘤患者:一名医者的生死历程与康复之路

发布时间:2025-09-20 13:40:20 | 阅读:次| 关键词:从麻醉科主任至脑血管瘤患者:一名医者的生死历程与康复之路

- [案例]颅咽管瘤引发视力下降:80%患者典型表现与诊疗要点

- [案例]一天200次痴笑发作,LITT不用开颅也能“打服”下丘脑错构

- [案例]儿童频繁发呆正常吗?11年后终确诊:"竟是脑瘤所致!"

- [案例]垂体瘤开颅还是内镜手术好?风险大吗?INC国际教授治疗

- [案例]海绵窦手术为何“劝退”这么多人?INC福教授不开颅全切

- [案例]15岁少女突发脑出血伴意识障碍,病因竟为颅内动静脉畸形

“若非那一阵突发性的手部麻木,我应当仍在筹备当日学术会议的主持工作。我甚至一度将其归因于颈椎病,从未设想‘脑血管瘤’会与自身产生关联。”

52岁的刘先生任职于某医院麻醉科主任,历经无数手术的他,未曾预料自己会以患者的身份躺在手术台上,直面位于脑干深处的不定时隐患——桥脑海绵状血管瘤。

01 手部发麻,最初误判为颈椎病

2023年12月30日,身为麻醉科主任的刘先生受邀参与某学术会议。会议期间,他习惯性地搓揉双手时,指尖骤然出现显著的麻木感。“当时未予重视,每年底撰写各类报告常需熬夜操作电脑,颈椎病可谓是我们医生的‘职业通病’,自以为休息数日便可缓解。”刘先生事后回忆道。

然而会议结束后,手掌的麻木感并未消退,反而如藤蔓般持续扩展。他立即返回医院进行颈椎磁共振检查,同事神情严肃地提示:“主任,您的影像似乎存在异常。”刘主任趋前审视屏幕,发现脑干区域存在一个约1公分大小的明显异物。他迅速前往CT室完成复查,“我当即判断其形态符合血管瘤特征,内心深受震撼,难以接受。”

十余年前,他曾作为一名健康志愿者,为其医学院友人的科研项目提供颅脑影像资料,当时未见任何异常。此刻的他,却首度以患者身份审视自身的病灶。震惊、恍惚与难以置信——多种情绪交织,使这位惯常面对生死的麻醉科主任首次出现心神慌乱。

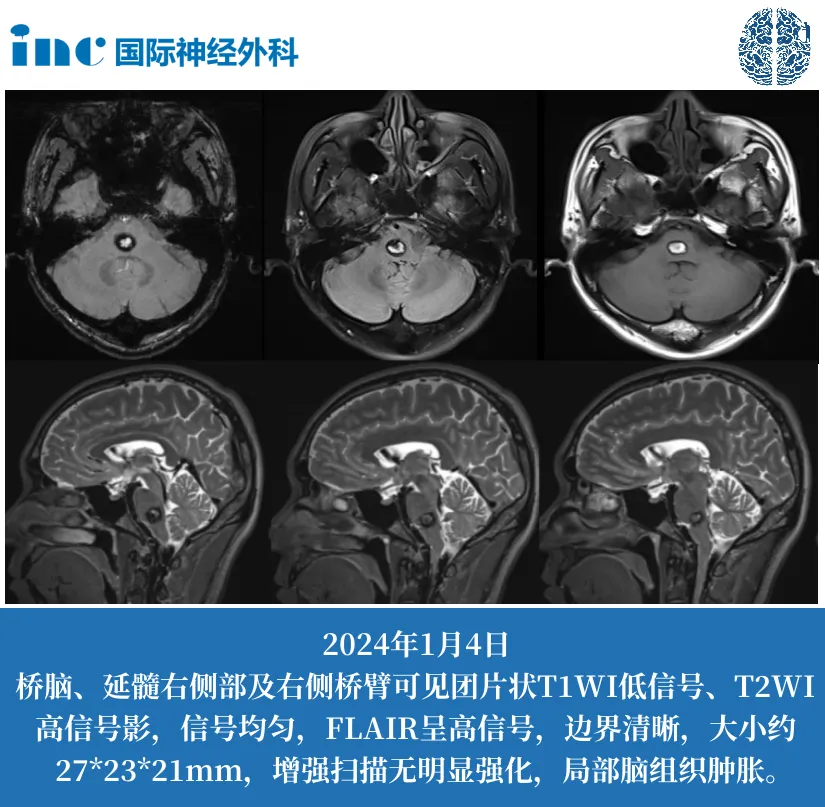

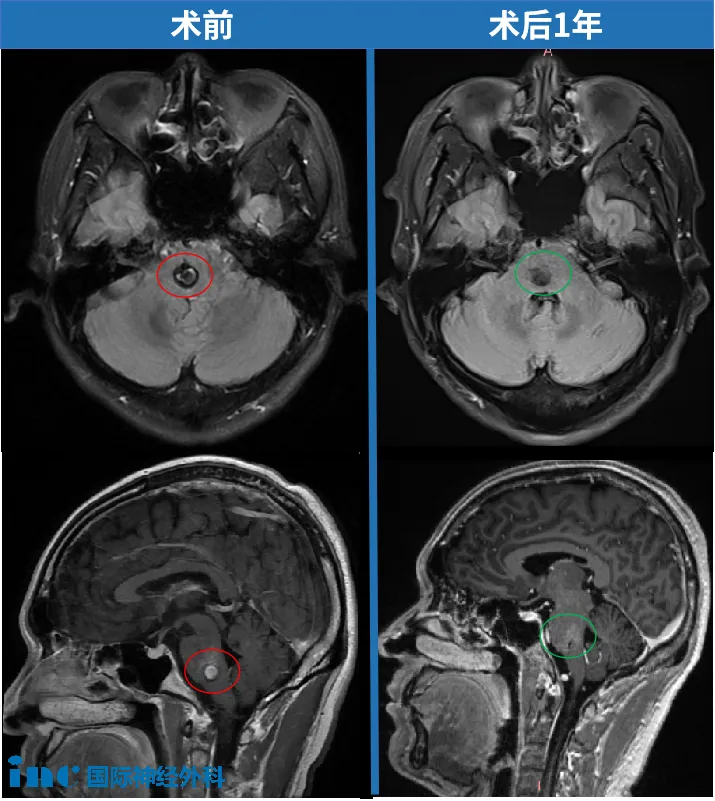

经深入检查,他被确诊为脑干桥脑海绵状血管瘤,病灶尺寸0.8cm。作为一名拥有30年从业经验的麻醉医生,他比普通患者更清楚脑干手术的高风险性。但他也深知,海绵状血管瘤不会自行消退,除外科手术外,几乎无其他更有效的解决方案。

02 自焦虑蔓延至多方求医

“既然现实已然如此,唯有寻求解决途径。”作为麻醉科主任,他结识国内众多神经外科专家,经与多位专家咨询病情,所得建议均为手术切除。然而手术风险极高,该如何抉择?选择保守治疗?或是尽快寻访一位擅长脑干手术的资深专家?

在他多方咨询的一个月内,指尖的麻木感逐渐扩展至手掌与手臂,甚至足部及小腿亦开始发麻。多次复查显示,病灶从0.8cm增大至1.5x1.2cm。

情急之下,他还咨询了脑血管科中医专家,尝试中药与针灸治疗,但效果甚微。两周后再次进行MRI检查,显示出血范围已扩大至1.6x1.3cm,DTI检查更发出危险信号:丘脑皮质束局部已受压迫及破坏。丘脑皮质束的功能在于整合并传导全身的温度觉、痛觉、触觉、压觉、听觉及视觉至大脑皮层。刘先生的麻木症状持续加重,并出现疼痛感。

整个1月至2月期间,众人皆沉浸于春节的欢庆氛围中,而他则持续奔波于医院与学术圈之间,夜间熬夜查阅文献与病例,甚至在病友群中逐一咨询。“我只期望找到一位在脑干手术领域经验丰富的医生,即便仅有一线希望,也不愿放弃。”

其间,国内某大型医院医生建议其“保守观察,当前并非手术最佳时机,若术后症状加重,反而更为棘手,可待病情进展后再行手术。”

离开医院后,他在附近公园长椅独坐良久,沮丧如潮水般涌来。脑干内的血管瘤只会持续恶化,不会自行好转,然而他又难以承担手术风险。“作为医生,若术后丧失行动能力,不仅无法工作,更将拖累家人。”

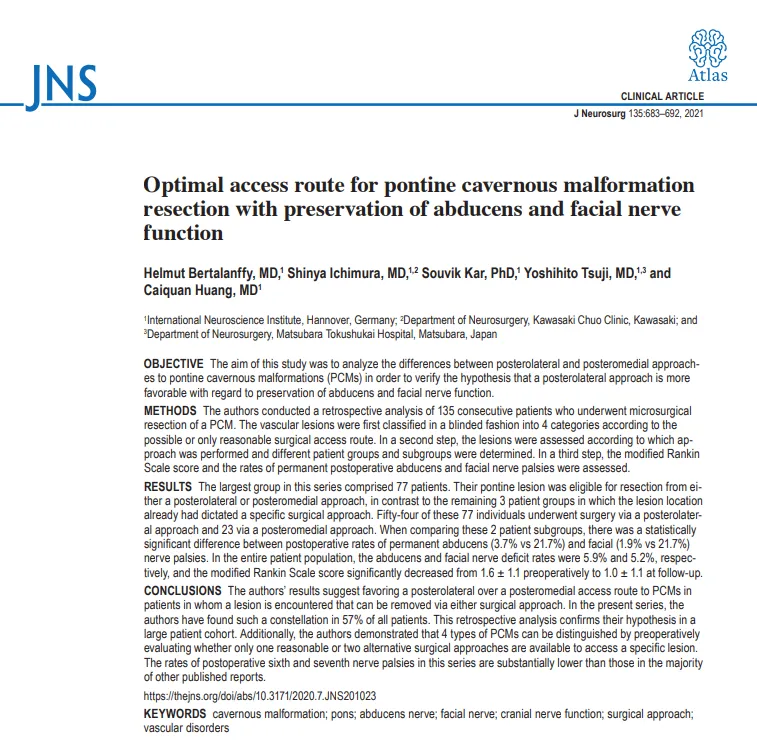

多名医生同仁与病友均提及一个名字——脑干手术专家巴特朗菲教授。“春节期间,我特意研读其论文,包括他在《JNS》上发表的关于135例脑干脑桥海绵状血管瘤手术的研究成果,并获悉他将来华进行示范手术,且已完成大量脑海绵状血管瘤病例。”

为确认信息准确性,刘先生联系了巴教授国内合作医院的同仁,甚至与5、6位曾接受巴教授手术的病友取得联系。“病友们极为热情,详细分享了术前咨询、手术过程及术后恢复的各个环节。这些真实经历如同一颗颗定心丸,逐步巩固了我对巴教授的信任。”

2月26日,刘先生整理全部影像资料与疑问,通过INC国际神经外科医生集团联系巴教授;

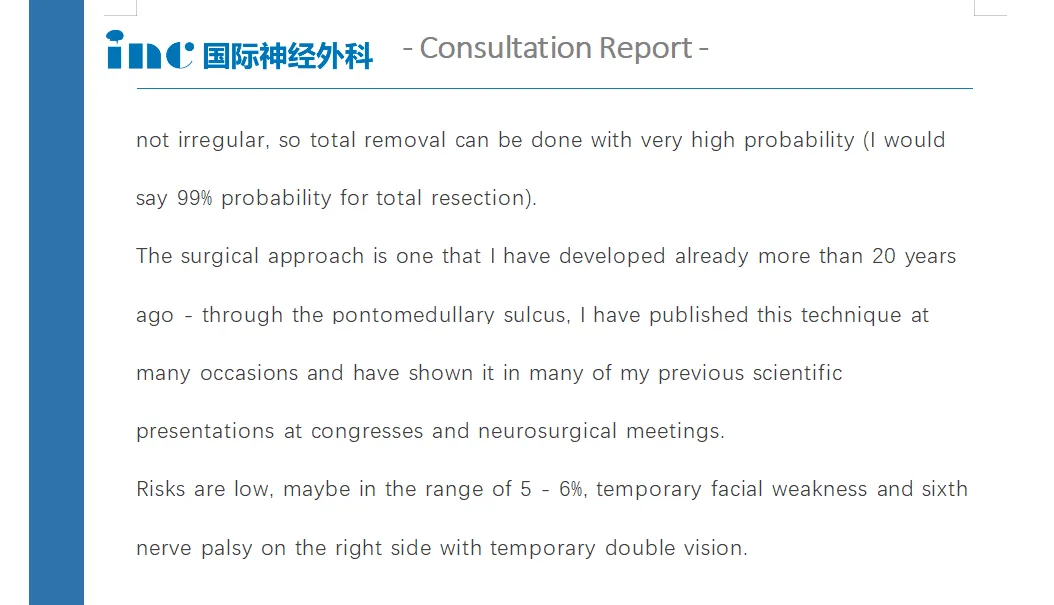

2月28日,他收到巴教授的邮件回复,“反馈速度远超预期”;

3月1日,他与妻子、儿子一同同巴教授进行视频咨询,并提出最关切的三个问题:“能否完全切除?会否出现并发症?术后最严重后果为何?”巴教授的回答明确而坚定:“可实现全切,风险较低,术后出现暂时性面瘫与复视的概率约为5-6%。”

“妻子担忧手术风险,建议我再观察一段时间。但我深知不能再等待。海绵状血管瘤首次出血后,二次出血概率将显著上升,若再次出血损伤运动功能,即便后续手术成功,亦难以完全康复。”经多方求证与深思熟虑,他最终决定选择由巴教授主刀手术。

“手术顺利,恍若经历一场漫长梦境”

2024年3月30日,这位麻醉科主任平静地躺于自己最为熟悉的地方。“从事麻醉工作30年,我见证过多台手术场景,明白焦虑并无意义。一切已安排就绪,剩余的唯有托付给医生与运气。”

他的心率与血压与平日并无差异,但当见到手术室外聚集的校友、老同事、老领导甚至师弟们特意前来时,他仍感动得眼眶发红。“自确诊以来,医院同事始终对我关怀备至。”他们的到来使他感到并非孤身奋战。

在国内神经外科团队的协作下,由巴特朗菲教授主刀的高难度开颅手术取得成功,病灶被完全切除,未出现偏瘫、面瘫或其他并发症。

术后当日下午,刘先生自麻醉中苏醒,即可正常交流,并与前来探视的同事握手;在ICU仅停留一晚,次日早晨,他已可进食护工购买的粥与鸡蛋,吞咽功能未受任何影响。“我知晓病灶毗邻延髓,延髓损伤可能引发呛咳与吞咽困难,能恢复至如此程度,实在令人意外。”

术后两周,刘先生顺利出院。经两个多月休养,6月18日,他重新返回熟悉的工作岗位。“院长最初未允我立即复工,特地组织专家会诊,确认我身体状况无碍后,方同意我返岗。”这份深切的关怀令他始终心怀感激。

如今,距离手术已过去一年半,刘先生的生活早已回归正轨——驾车、骑自行车、正常工作均无碍,仅手指仍残留部分麻木感,眼睛复视亦未完全消失。“神经功能恢复本就需要较长时间,目前不影响日常生活,我有耐心继续等待。”

值得提及的是,习惯留圆寸发型的他,每周理发时均会特意要求理发师在耳后手术切口的对侧,修剪一条对称的线条。“此为个人提议,如此从后方观察更为对称。”语气中洋溢着对生活的热爱。

回顾这段跨越生死的经历,他表示极为庆幸能在国内寻获巴教授这样的专家,无需远赴德国,并对身边所有人的帮助深怀感恩。

作为由医生转型为患者的亲历者,他更深入理解了患者的恐惧心理。他亦希望告知正在与脑瘤抗争的患者:专业决策至关重要,需充分了解疾病并选择经验丰富的医生;心理建设同样关键,切勿被恐惧压倒,应坚定信念,定能跨越此道难关。

案例来源:巴特朗菲教授于2024年3月30日在国内进行的一则案例。

- 所属栏目:颅内海绵状血管瘤

- 如想转载“从麻醉科主任至脑血管瘤患者:一名医者的生死历程与康复之路”请务必注明来源和链接。

- 网址:https://www.incsg.com/huanzhegushi/xueguanliu/6700.html

- 更新时间:2025-09-20 13:31:47