突破脑干“深部禁区”!INC巴教授:中脑海绵状血管瘤「病变深≠预后差」

发布时间:2025-10-16 11:58:00 | 阅读:次| 关键词:突破脑干“深部禁区”!INC巴教授:中脑海绵状血管瘤「病变深≠预后差」

- [案例]德国看病| 5cm较大基底节区脑瘤手术切除

- [案例]颅内 "石头" 竟从鼻腔取出?亲历者讲述不开颅全切颅咽

- [案例]全切术后3个月核磁再现“异常信号”?巴教授大笑:这是

- [案例]脑干肿瘤手术案例,较大四级胶质瘤高切除

- [案例]「脑干海绵状血管瘤案例」反复脑干出血万里赴德终切除

- [案例]12岁少年桥脑海绵状血管瘤手术案例解析与预后评估

传统认知与现状

提及脑干手术,多数人会联想到“手术禁区”这一概念。尤其对于中脑海绵状血管瘤这类位于脑干核心区域的病变,传统观点常认为“病变越深,风险越高”,甚至常被排除于手术适应证之外。

然而,INC国际脑干手术专家Helmut Bertalanffy(巴特朗菲)教授团队发表于《Acta Neurochirurgica》的一项涵盖76例患者的大规模研究,突破了这一传统认知。研究表明,即使血管畸形深藏于中脑内部,只要手术策略得当,患者仍可获得良好预后。

中脑海绵状血管瘤的治疗挑战

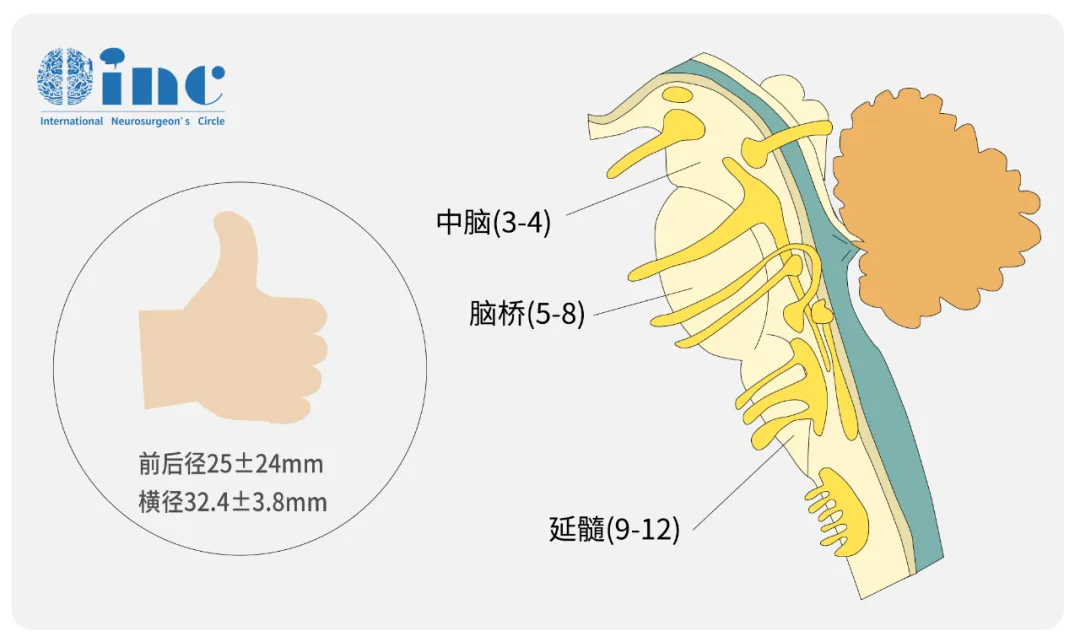

中脑作为脑干的重要组成部分,负责调控眼球运动、肢体活动、听觉等关键功能,区域内神经纤维及核团分布密集,堪称“生命中枢的核心”。

中脑海绵状血管瘤属于血管异常病变,其主要风险为反复出血,可能导致偏瘫、复视、意识障碍等严重后果,甚至危及生命。

既往神经外科医生对中脑海绵状血管瘤手术持极为谨慎的态度:

若病变位于浅表(可直接观察或触及),可尝试手术切除;

若病变深在(位于中脑内部,表面无异常表现),多建议保守治疗——因切开健康脑干组织寻找病变极易损伤周围神经结构,造成永久性神经功能缺损。

临床病例分析

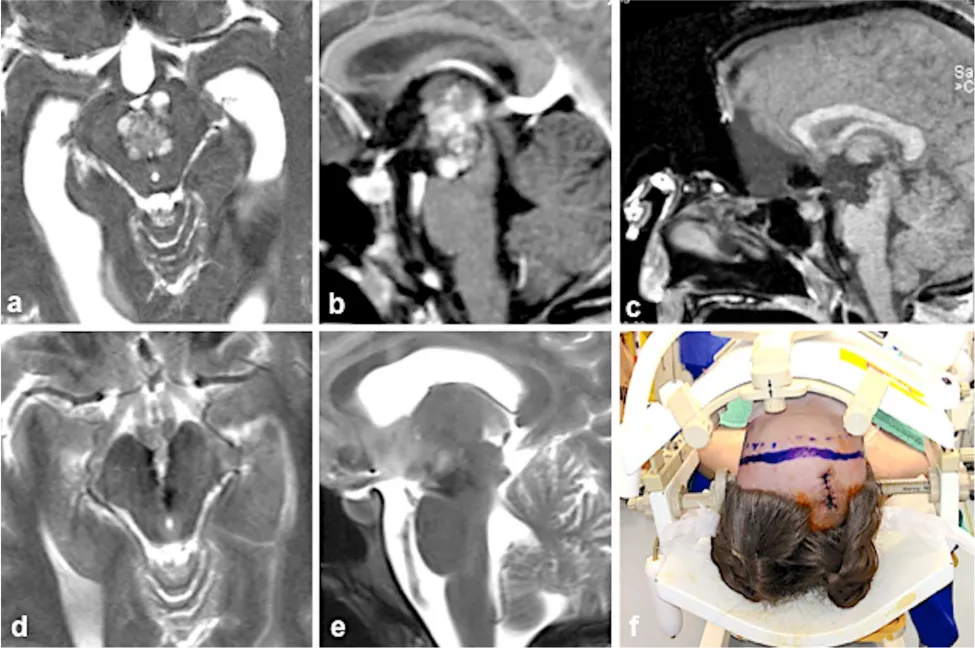

病例一:21岁女性患者

患者因短暂性动眼神经麻痹就诊。MRI检查发现中脑海绵状血管瘤(图a),病灶向上延伸至丘脑,顶部抵达第三脑室底部(图b)。畸形血管瘤出血导致梗阻性脑积水,引发复视、严重头痛及呕吐等症状。通过前纵裂入路(图f)成功切除中脑海绵状血管瘤(图c、图d、图e)。术后患者动眼神经麻痹症状出现短暂性轻度加重,但3个月内完全恢复正常。

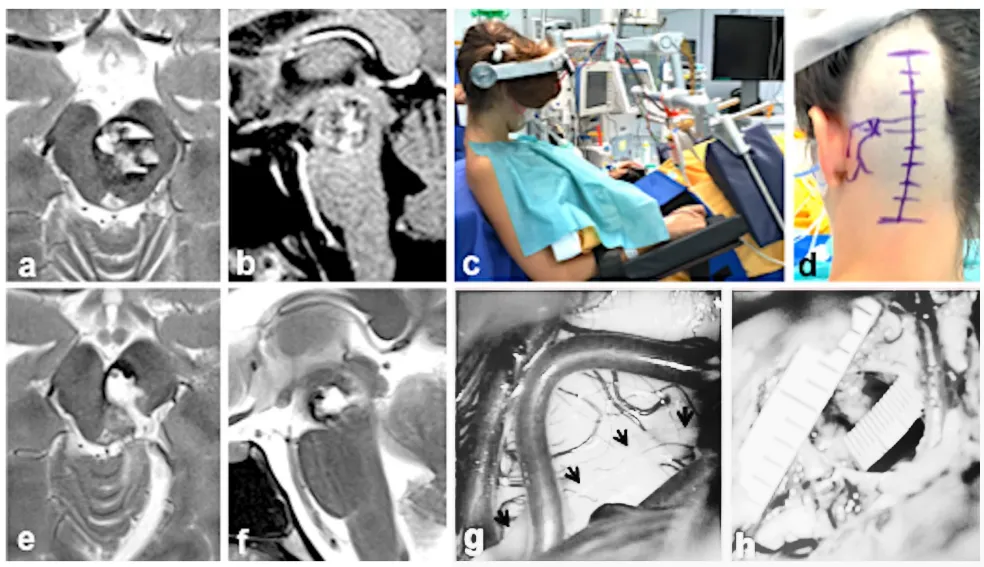

病例二:19岁女性患者

患者有两次中脑海绵状血管瘤出血史。临床症状包括头痛、复视及右侧肢体轻度运动无力。术前MRI显示被盖区存在一直径20mm、位置深在、脑干表面正常的血管瘤(图a、图b)。患者取半坐卧位(图c),经左外侧幕下小脑上-经天幕入路(图d)成功切除病变(图e、图b)。手术暴露时被盖侧表面观正常;箭头指示滑车神经走行(图g)。病灶完全切除后术中照片显示2毫米刻度的空切除腔(图h)。术后出现左侧部分动眼神经麻痹,数周内逐渐改善并完全恢复,未遗留其他神经功能缺损。

研究核心发现:病变深度与预后关系

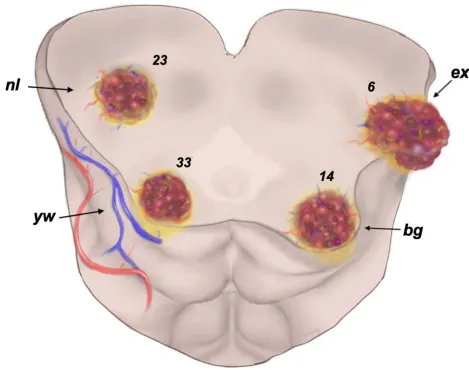

研究团队回顾分析25年间接受显微手术的76例中脑海绵状血管瘤患者,创新性根据病变与脑干表面关系,将中脑海绵状血管瘤分为4种类型(基于病变外在表现):

nl型:病变位于中脑深部,表面完全正常(占30.3%);

yw型:表面仅见含铁血黄素沉积导致的黄色改变(占43.4%);

bg型:病变位置较浅,导致中脑表面隆起,但表面仍有薄层脑实质覆盖(占18.4%);

ex型:病变已突破脑表面,直接可见(占7.9%)。

常规认知可能认为nl型(深部、表面正常)手术难度最大、预后最差。但数据显示:nl型患者术前平均mRS评分(评估神经功能,0分正常,5分卧床)为1.43,术后随访降至0.61;恢复效果甚至优于bg型(表面隆起)和ex型(外生),且全组76例患者无手术死亡病例。

换言之,病变“深在”并不代表手术风险高或恢复差。只要能够精准定位病变、操作轻柔,深部中脑海绵状血管瘤患者同样可获得良好神经功能恢复。

手术技术突破:安全抵达深部病变的策略

术前MRI评估的局限性

既往医生常依赖术前MRI判断中脑表面是否隆起或变色,以此规划手术入路。本研究却发现MRI易“高估”病变对中脑表面的影响——例如MRI提示“表面隆起”,而术中实际可能仅为“轻微发黄”,二者一致性仅0.352(满分1,越低越不准)。因此,外科医生需依靠扎实的显微外科解剖知识及经验确定最佳切入点。

手术入路选择与操作原则

为安全切除深部血管瘤,巴教授团队尝试了8种手术入路(如颞下入路、小脑上幕下入路等),核心原则包括:

选择最近路径:从病变离中脑表面最近区域切入,减少健康组织损伤;

最小切口操作:精细术中操作,中脑开口宽度尽量小(平均6mm),但需确保病变完整切除(避免残留导致再出血);

全程神经功能监测:术中持续监测运动、感觉及听觉诱发电位,实时保护神经功能;

坚决完全切除:在保护正常功能前提下,力争完全切除病变,最大限度降低再出血风险。本研究除一例特例外,均实现完全切除。

研究意义与临床启示

本研究不仅通过大样本数据打破了“深部病变不宜手术”的传统观念,更为神经外科医生提供了中脑海绵状血管瘤的诊疗策略参考:

对患者:即使血管瘤深藏于中脑,亦非只能保守等待。若存在出血风险,手术可能是更优选择;

对医生:需进行多维度术前评估(非单一依赖MRI)、精准术中操作(正确选择入路+神经电生理监测)及长期术后随访,这些是提升预后的关键。

正如INC巴教授团队所言:“脑干手术并非‘禁区’,而是‘精区’——只要足够精细、心存敬畏,就能为患者找回健康。”相信随着显微技术及神经监测技术的进步,未来将有更多深部脑干病变患者受益于此类精准手术。

- 所属栏目:神外资讯

- 如想转载“突破脑干“深部禁区”!INC巴教授:中脑海绵状血管瘤「病变深≠预后差」”请务必注明来源和链接。

- 网址:https://www.incsg.com/shenwaizixun/6834.html

- 更新时间:2025-10-16 11:50:35