颅内 "石头" 竟从鼻腔取出?亲历者讲述不开颅全切颅咽管瘤手术

发布时间:2025-05-15 11:58:10 | 阅读:次| 关键词:亲历者讲述不开颅全切颅咽管瘤手术

- [案例]6岁男孩车祸“撞出”脑肿瘤,为何“因祸得福”?

- [案例]脑海绵状血管瘤“吃透”的中脑,脑干出血急送ICU的她如

- [案例]视路胶质瘤治疗陷困局:近失明患者该如何突破“切不净

- [案例]“虽小,却危及性命” 脑干海绵状血管瘤出血成功手术重

- [案例]北美可能再也没有比SickKids更好的儿童医院了

- [案例]国际颅底教授“零并发症”全切较大颅咽管瘤,35岁精英重

"当医生告诉我肿瘤是从鼻子里取出来的时候,我简直不敢相信自己的耳朵。"回忆起半年前的手术经历,45岁的陈女士依然感慨万千。这个被头痛、视力下降折磨了三年的中年女性,曾以为自己要在开颅手术的恐惧中度过余生,却在INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员亨利・施罗德教授(Henry W.S. Schroeder)的妙手下,经历了一场颠覆认知的"无创"手术——经鼻蝶内镜下颅咽管瘤全切术。这场突破传统的手术,不仅刷新了她对医学的认知,更让无数颅咽管瘤患者看到了治疗的新希望。

一、颅咽管瘤:藏在脑底的"隐形杀手"

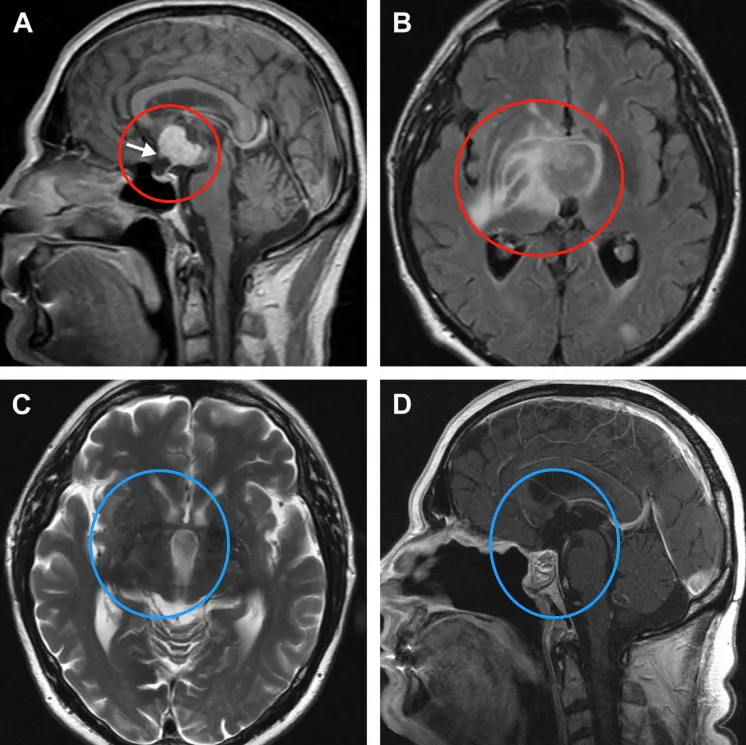

陈女士的噩梦始于三年前的一次常规体检。头颅CT显示她鞍区有一个1.5cm的占位性病变,进一步的MRI检查确诊为颅咽管瘤。这个起源于胚胎期颅咽管残余组织的肿瘤,虽然多数为良性,却有着"良性肿瘤,恶性行为"的特性。它像一颗顽固的"石头",紧紧黏附在垂体、下丘脑、视神经等重要结构周围,不仅会压迫视神经导致视力下降、视野缺损,还会侵犯垂体柄引发内分泌紊乱,如月经不调、性功能减退、甲状腺功能低下等。

"那段时间我几乎失明,左眼只能看到模糊的光影。"陈女士回忆道,"更痛苦的是每天凌晨都会被剧烈的头痛疼醒,吃多少止痛药都没用。"这些症状正是颅咽管瘤的典型表现——肿瘤增大导致颅内压升高,压迫视神经交叉和下丘脑。传统治疗手段以开颅手术为主,但由于肿瘤位置深在、与重要神经血管粘连紧密,手术风险极高,术后并发症发生率高达30%-50%,包括尿崩症、电解质紊乱、认知障碍等。

二、颠覆传统的手术选择:从"开颅"到"经鼻"的跨越

陈女士的主治医生最初也建议开颅手术,但了解到手术风险后,她辗转找到了施罗德教授。作为世界神经外科学会联合会(WFNS)内镜委员会前主席,施罗德教授在神经内镜领域有着深厚的造诣。他仔细评估了陈女士的影像资料后提出:"你的肿瘤主要向鞍内和蝶窦方向生长,具备经鼻蝶内镜手术的条件。这种术式无需开颅,通过鼻腔自然通道就能切除肿瘤,创伤小、恢复快。"

这个建议让陈女士既惊喜又疑惑:鼻子和大脑之间隔着重重骨骼,医生如何能通过鼻腔切除脑内的肿瘤?施罗德教授用3D模型向她解释:"鼻腔与鞍区之间仅隔着一层薄骨(蝶窦壁),我们可以通过神经内镜技术,在高清视野下磨除这层骨质,直接到达肿瘤部位。就像从天窗进入房间,无需拆墙就能完成操作。"

为了确保手术万无一失,施罗德教授团队进行了精密的术前规划。他们利用高分辨率CT重建蝶窦解剖结构,通过MRI血管成像评估肿瘤与颈内动脉的关系,并使用神经导航系统精准定位肿瘤边界。"每一个步骤都需要精确到0.1毫米,因为稍有偏差就可能损伤视神经或颈内动脉,导致失明或大出血。"施罗德教授强调。

三、手术直击:120分钟的"鼻腔里的脑手术"

手术当天,陈女士被推进手术室时依然有些紧张。麻醉师为她实施全身麻醉后,施罗德教授开始了这场精细的"雕刻"手术。他首先使用鼻内镜探查鼻腔,找到蝶窦开口后,用微型磨钻小心翼翼地磨除蝶窦前壁骨质,打开一个直径约1.5cm的骨窗。透过这个"窗口",肿瘤的真面目逐渐显露出来——灰红色的肿瘤组织像一团乱麻,紧紧包裹着垂体柄和视神经。

"肿瘤质地坚韧,血供丰富,分离时必须像剥洋葱一样层层剥离。"施罗德教授后来描述道。他使用显微剥离子和吸引器,在放大10倍的内镜视野下,一点点将肿瘤与正常组织分离。当肿瘤上极与下丘脑粘连紧密的部分被完整游离时,手术室里响起了压抑的欢呼声——这意味着肿瘤全切的可能性大大增加。

整个手术过程仅持续了120分钟,出血量不足50毫升。术后第一天,陈女士就从麻醉中清醒过来,惊讶地发现头痛症状已经消失,左眼视力也有了明显改善。"我甚至能看清护士胸牌上的名字了。"她兴奋地告诉查房的医生。

四、经鼻蝶内镜手术的核心优势:为什么它能替代开颅?

(一)微创性:从"大切口"到"无切口"的革新

传统开颅手术需要在头皮上切一个10-15cm的切口,锯开颅骨后才能暴露肿瘤。而经鼻蝶内镜手术完全通过鼻腔自然腔道进行,体表没有任何切口,避免了头皮损伤、颅骨缺损等问题,术后患者外观完全不受影响。陈女士术后第三天就可以正常洗漱,一周后出院时已经看不出做过脑部手术。

(二)精准性:内镜视野下的"显微世界"

神经内镜具有广角视野和高清成像的特点,能够深入到传统显微镜无法到达的角落。施罗德教授在手术中借助内镜,清晰地看到了肿瘤与垂体柄之间的细微间隙,这在传统开颅手术中几乎不可能实现。"内镜就像医生的另一双眼睛,让我们能够在毫米级的空间里完成精细操作。"他解释道。

(三)安全性:降低并发症的"双重保障"

由于避免了对脑组织的牵拉和损伤,经鼻蝶内镜手术的并发症发生率显著低于传统开颅手术。《Journal of Neurosurgery》2024年发表的一项多中心研究显示,内镜下颅咽管瘤全切术的术后尿崩症发生率为18%,而开颅手术为35%;垂体功能低下发生率为22%vs41%。陈女士术后仅出现了短暂的尿量增多,通过药物调整后很快恢复正常,没有留下任何后遗症。

(四)经济性:缩短住院时间的"性价比之选"

虽然内镜手术需要特殊的设备和器械,但由于术后恢复快,患者的住院时间和护理成本显著降低。陈女士术后一周出院,总住院费用比预期的开颅手术节省了30%。"对于患者来说,少遭罪、早康复,就是最大的经济收益。"施罗德教授说。

五、哪些颅咽管瘤适合经鼻蝶内镜手术?

并非所有颅咽管瘤都适合经鼻蝶内镜手术,其适应症需要严格把握:

(一)肿瘤生长方向

主要向鞍内、鞍底、蝶窦生长的肿瘤

向上突破鞍隔但未明显侵犯第三脑室的肿瘤

向侧方侵犯海绵窦但未包绕颈内动脉的肿瘤

陈女士的肿瘤属于鞍内-蝶窦型,正好符合经鼻蝶手术的最佳适应症。而对于那些向颅内广泛生长、侵犯脑干或包绕大血管的肿瘤,仍需采用开颅手术或联合入路。

(二)肿瘤质地与血供

囊性或混合性肿瘤(更容易通过吸引器清除)

血供中等的肿瘤(富血供肿瘤需警惕术中出血)

施罗德教授特别强调:"术前必须通过MRI增强扫描和CT血管成像评估肿瘤血供,如果发现肿瘤包绕颈内动脉或血供极其丰富,我们会果断放弃内镜手术,选择更安全的开颅方式。"

(三)患者解剖条件

蝶窦发育良好(气化程度高,便于手术操作)

鼻腔无严重畸形或感染

对于蝶窦发育不良的患者,强行经鼻手术可能增加脑脊液漏的风险,此时需要慎重考虑。

六、术后管理:内分泌调控的"终身战役"

颅咽管瘤患者术后面临的最大挑战并非手术本身,而是长期的内分泌管理。由于肿瘤侵犯和手术操作可能损伤垂体和下丘脑,患者往往需要终身激素替代治疗。陈女士术后就出现了甲状腺功能减退和肾上腺皮质功能不足,需要每天服用优甲乐和强的松。

"这就像一场终身战役,需要患者和医生密切配合。"施罗德教授团队的内分泌科专家李博士介绍,"我们会为每位患者制定个性化的激素监测方案,定期检测甲状腺激素、皮质醇、生长激素等指标,根据结果调整药物剂量。"

除了药物治疗,生活方式的调整也至关重要。陈女士术后学会了自我监测尿量和体重,一旦发现尿量异常增多或恶心呕吐,就会及时联系医生。"这些症状可能是尿崩症或电解质紊乱的前兆,必须尽早处理。"李博士提醒道。

七、前沿探索:内镜技术的"进化之路"

从最初的硬质内镜到现在的可弯曲内镜,从二维成像到三维4K高清成像,神经内镜技术正经历着革命性的变革。施罗德教授所在的德国INI国际神经学研究所,已经开始尝试将机器人辅助技术与内镜结合,通过机械臂的精准操控,进一步降低手术误差。

"未来的内镜手术可能会更加智能化。"施罗德教授展望道,"我们正在研发一种AI算法,能够实时分析术中切除的肿瘤组织,判断是否达到全切,避免残留。"此外,术中激光消融技术的应用,也让处理囊性肿瘤变得更加高效安全。

八、患者故事:内镜手术改写的人生轨迹

陈女士术后半年复查时,MRI显示肿瘤完全切除,视神经压迫解除,内分泌指标也控制在正常范围内。现在的她不仅恢复了正常生活,还重新回到了工作岗位。"我曾经以为自己会变成残疾人,现在看来,是内镜手术给了我第二次生命。"

像陈女士这样的案例并非个例。据施罗德教授团队统计,近五年内他们通过经鼻蝶内镜手术成功治疗了200余例颅咽管瘤患者,肿瘤全切率达到78%,术后视力改善率超过85%。这些数据不仅刷新了传统手术的记录,更让"不开颅治脑瘤"从梦想变成了现实。

九、选择内镜手术的"黄金法则"

(一)找对专家:经验比设备更重要

神经内镜手术对医生的技术要求极高,需要经过严格的培训和大量的病例积累。施罗德教授建议患者:"选择主刀医生时,不仅要看医院的设备,更要关注医生的内镜手术量。每年完成至少50例内镜手术的医生,才能真正掌握这项技术的精髓。"

(二)做好功课:了解手术的"双刃剑"

虽然内镜手术优势显著,但并非完美无缺。患者需要了解可能的风险,如脑脊液漏、颅内感染、鼻中隔穿孔等。"术前与医生充分沟通,明确手术的获益与风险,是做出明智决策的关键。"陈女士深有感触地说。

(三)长期随访:肿瘤复发的"预警机制"

颅咽管瘤即使全切,仍有10%-20%的复发率。因此,术后定期复查至关重要。施罗德教授团队会为患者制定终身随访计划,前两年每3个月复查一次MRI,之后每年一次,确保及时发现任何复发迹象。

十、结语:医学创新中的人性温度

从开颅手术的"大刀阔斧"到内镜手术的"见微知著",颅咽管瘤的治疗史见证了医学的进步。但在冰冷的器械和数据背后,始终不变的是医生对生命的敬畏与担当。施罗德教授常说:"每一台手术都是一次与患者生命的对话,我们不仅要治疗疾病,更要守护他们的生活质量。"

陈女士的经历,正是这种医学人文精神的最佳注脚。当传统观念被打破,当技术创新与人性关怀相遇,医学便有了温暖的温度。对于无数颅咽管瘤患者而言,不开颅全切肿瘤不再是神话,而是实实在在的希望——只要选对了方向,生命的奇迹就有可能发生。

- 所属栏目:颅咽管瘤

- 如想转载“颅内 "石头" 竟从鼻腔取出?亲历者讲述不开颅全切颅咽管瘤手术”请务必注明来源和链接。

- 网址:https://www.incsg.com/huanzhegushi/luyanguanliu/5455.html

- 更新时间:2025-05-15 11:52:57