神经内镜经鼻术后脑脊液漏:柔性薄膜如何实现颅底修复?

发布时间:2025-09-15 11:17:45 | 阅读:次| 关键词:神经内镜经鼻术后脑脊液漏:柔性薄膜如何实现颅底修复?

- [案例]当开颅与经鼻手术均告失败,第四次手术前医生告知:另

- [案例]9岁颞叶胶质瘤德国手术案例

- [案例]听神经瘤引发的面瘫还能恢复如初吗?手术中 “面神经烫

- [案例]斜坡脊索瘤是绝症吗?年轻女孩少见恶性脑瘤,INC国际教

- [案例]"幸得及时寻获巴教授救治!松果体瘤安全全切无损伤,

- [案例]脑干血管瘤反复出血,导致的肥大性下橄榄核变性(HOD)究竟

神经内镜经鼻术后发生脑脊液漏应如何处理?

经鼻神经内镜手术后出现剧烈头痛,影像学检查发现存在气颅。

所谓气颅,是指气体进入颅内腔隙所形成的异常积气。

这些气体可位于硬膜外、硬膜下、蛛网膜下腔、脑实质内或脑室等不同部位。

其根本原因,往往是脑脊液漏所引起。

尽管目前颅底重建技术已相当成熟,术后脑脊液漏仍是经鼻颅底手术中较为常见的并发症。鞍底修复的核心目标包括:① 在颅腔与鼻窦腔之间建立牢固且密封的屏障;② 尽可能保留或恢复鼻窦的正常生理功能。

若闭合不严密导致脑脊液漏,可能引发有症状的气颅或脑膜炎,严重时甚至危及患者生命。

若术中未见脑脊液流出,单纯鞍内微腺瘤切除后通常不必重建;但对于多数鞍上型大腺瘤,尤其当鞍膈较薄或术中已出现脑脊液漏时,则必须进行鞍底修复。目前文献中已报道多种鞍底重建技术。

INC神经内镜专家施罗德教授分享颅底修复经验

INC神经内镜专家Henry W.S. Schroeder教授(施罗德教授)在2020年发表的论文《Repair of the sellar floor using bioresorbable polydioxanone foils after endoscopic endonasal pituitary surgery》中,介绍了一种采用可吸收聚二氧六环酮(polydioxanone,PDO)薄膜进行鞍底闭合的技术。该薄膜被安置于硬脑膜与鞍底骨窗边缘之间,既可固定鞍内填塞物,又能抵抗来自颅腔的压力。实际应用显示,该方法可实现良好的鞍底重建,未发生与技术或材料相关的不良事件。该薄膜在MRI和CT影像中易于辨识,不影响术后影像评估。

施罗德教授认为该技术操作简单、成本较低且效果可靠,脑脊液漏发生率低。适用于术后脑脊液漏风险较高、且鞍底骨窗周边保留足够骨缘可用于固定薄膜的病例。

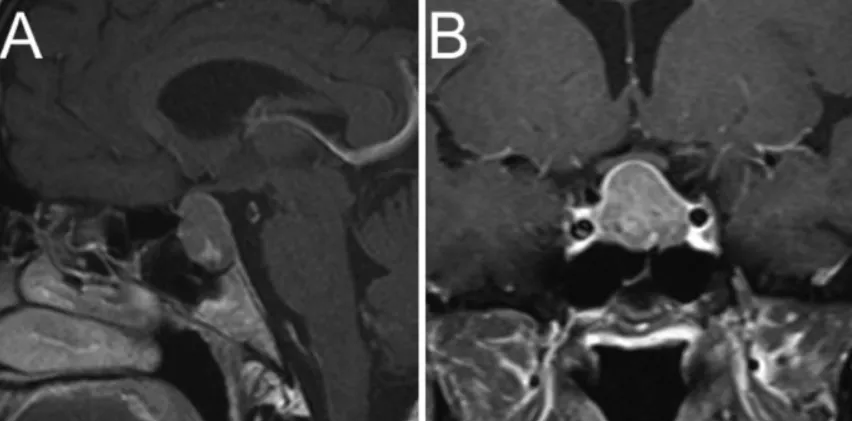

以下为一例鞍上-鞍旁型大腺瘤案例:

A、B:术前影像。

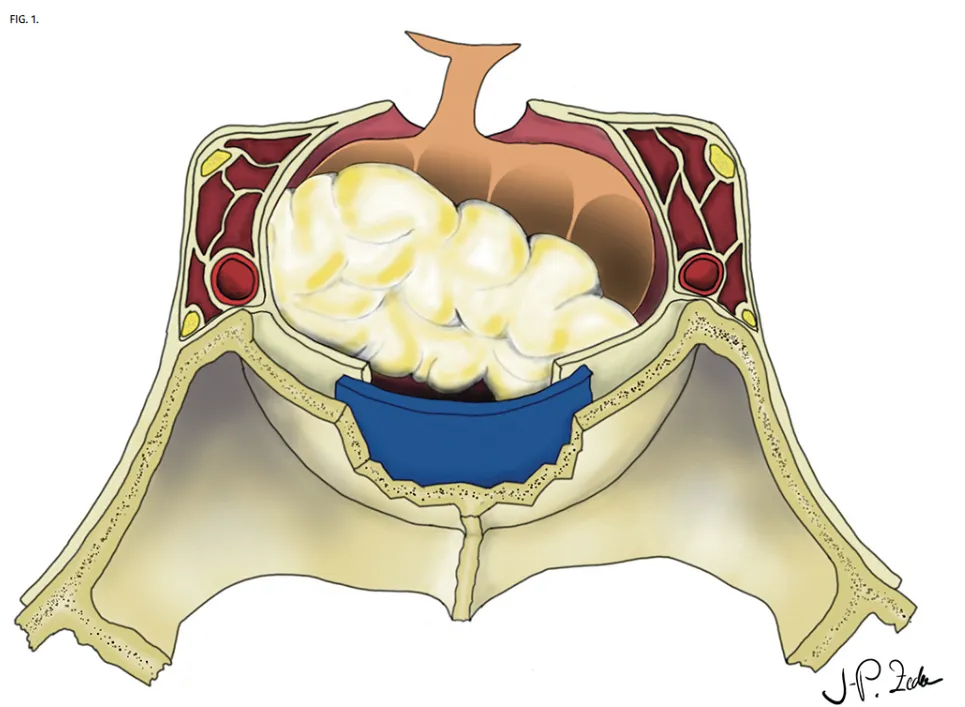

肿瘤切除后,为重建鞍底,将PDS薄膜修剪至其边缘与骨窗开口重叠约1-2mm的大小。随后将薄膜轻度弯曲并放置于硬膜外腔中鞍底骨缘的下方。

图片:冠状位示意图显示垂体病变切除后的鞍区结构,可见PDS薄膜(聚二氧六环酮膜)位于骨性鞍底与硬脑膜之间。图片版权:Jan-Philip Zeden

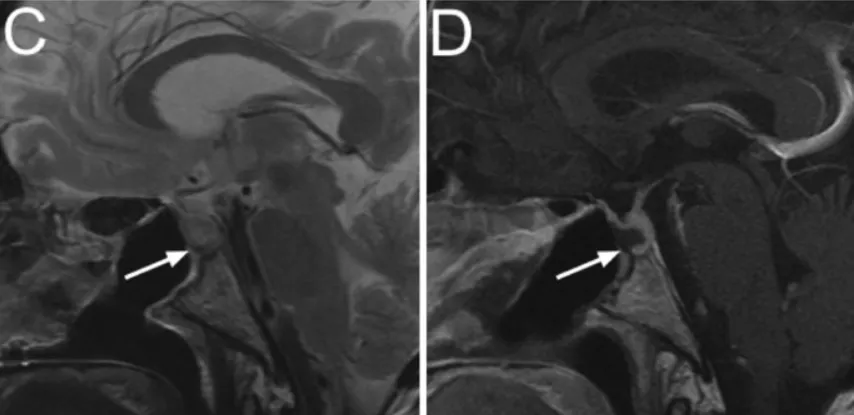

C、D:术后即时影像。矢状位T2加权像(C)及T1加权像(D)显示PDS薄膜呈低信号带(箭头所示)。

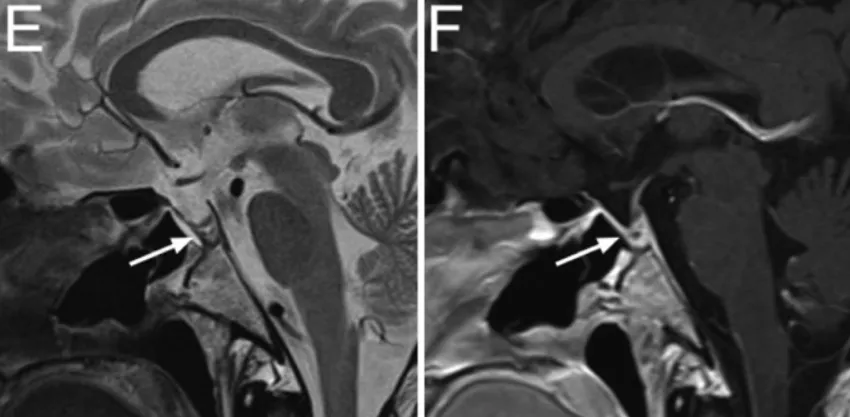

E、F:术后3个月复查矢状位T2WI与T1WI,可见PDS薄膜仍保持在位(箭头所示)。

案例解析:柔性薄膜如何在鞍底重建中发挥作用?

鞍底重建方法多样,突显了在经鼻垂体术后实现可靠、“水密”闭合的重要性。随着内镜技术的推广,仅少数“刚性”重建方案经过系统评估并得以应用。因此,目前共识推荐使用胶原基质、纤维蛋白胶等材料填充鞍内死腔;复杂缺损也可常规采用腹部脂肪填塞蝶窦或鼻中隔黏膜瓣转位覆盖。

多数学者认为并非所有病例均需重建,但目前仍缺乏统一标准,是否加强修补通常基于术后脑脊液漏的危险因素,主要包括:

病变较大或结构复杂(如大腺瘤)

术中出现明确脑脊液漏

术后存在颅内压增高

除上述危险因素外,以下临床观察也支持采用刚性重建:

文献报道鞍内填塞物可脱入蝶窦,或鞍膈向病理性空蝶鞍内疝出,可能导致术后视力丧失;

曾有药物治疗的泌乳素瘤患者术后出现视交叉疝入空蝶鞍,造成视力损害。

可吸收刚性PDS薄膜作为“挡板”用于固定填塞物。该材料具有以下特点:

已应用于眶壁骨折修复和鼻背支撑;

具备可吸收性、惰性、稳定性及MRI无伪影等多种优点;

无需获取自体组织,可快速、经济地实现稳定重建。

该技术适用于术后脑脊液漏风险高、且鞍底开窗周围保留足够骨缘以固定薄膜的病例,尤其适用于大腺瘤。因此类患者鞍底常因长期受压而变薄甚至缺损,无法提供可用于重建的自体骨片。

- 所属栏目:神外资讯

- 如想转载“神经内镜经鼻术后脑脊液漏:柔性薄膜如何实现颅底修复?”请务必注明来源和链接。

- 网址:https://www.incsg.com/shenwaizixun/6650.html

- 更新时间:2025-09-15 11:11:50