脑瘤治疗方式解析:经鼻内镜手术与术后鼻腔结构改变

发布时间:2025-08-29 08:59:57 | 阅读:次| 关键词:脑瘤治疗方式解析:经鼻内镜手术与术后鼻腔结构改变

- [案例]INC巴教授1980年代攻克禁区——基底节海绵状血管瘤全切手

- [案例]全切、不见疤痕、无并发症,一举三得的脑膜瘤手术是如

- [案例]较大松果体区肿瘤4年内多次放化疗及手术失败,终得顺利

- [案例]5岁幼儿松果体区畸胎瘤全切记:大脑肿瘤中惊现毛发与牙

- [案例]【INC脑博士科普十五】骶骨脊索瘤患者8大必知问题

- [案例]孩子生长迟缓竟是颅咽管瘤,儿童手术有哪些特殊挑战?

脑瘤是否必须开颅治疗?

现代神经外科提供多种治疗方案:除传统开颅手术外,还包括神经内镜经鼻手术,甚至可经眉弓、眼睑等部位进行微创手术。表面看来,开颅手术似乎令人畏惧——但它真的如此可怕吗?

"听说不需要开颅就能彻底切除脑瘤,真的这么好吗!"

这是一位脊索瘤患者李先生最初的想法。他原以为必须进行开颅手术,已经做好了心理准备。当得知可通过鼻腔进行手术——他几乎毫不犹豫地选择了后者。

然而真正的考验出现在术后。当李先生看到术后MRI影像中自己鼻腔内空旷的结构时,鼻腔内原有正常组织已不存在,虽然内心有些不安,但当时并未完全意识到这意味着什么。

但在接下来的几年中,干燥性鼻炎给他带来巨大痛苦,鼻腔内终日干燥疼痛,呼吸时伴有灼热感。擤鼻涕?不敢用力,稍不小心就会带出血丝。夜间症状尤为困扰,躺下不久即感气促,鼻腔似被软木塞堵塞,只能张口呼吸。好不容易入睡,又因鼻腔干痛而反复醒来,次日晨起时常感头晕。

寒冷季节时,吸入冷气也会引起鼻腔剧痛。他人打喷嚏只是小事,而他打喷嚏前需先捂住鼻子,生怕再次出血。鼻腔冲洗、药物涂抹、担心出血……这些都成为他日常生活中再熟悉不过的环节。

01 脑瘤手术能否实现两全其美?

能否既避免开颅切除肿瘤,又能保证术后生活质量?

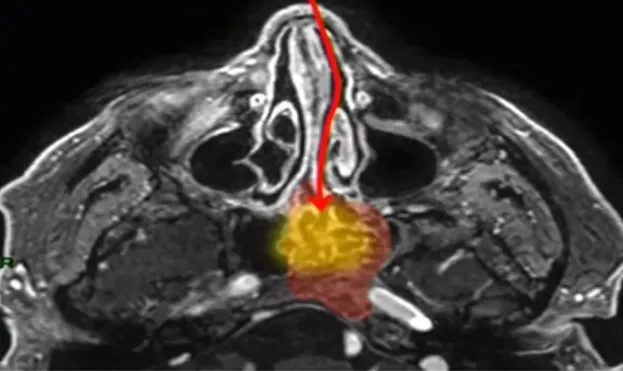

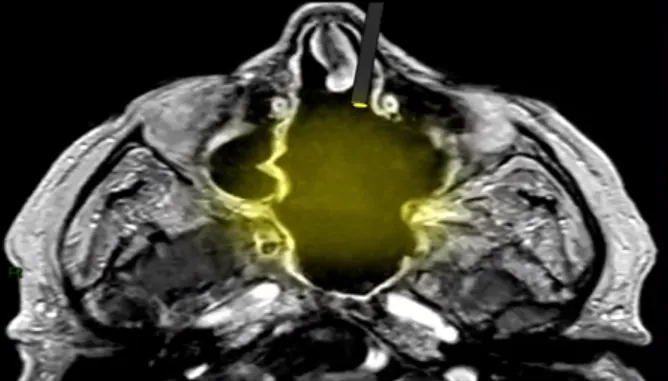

在进行经鼻内镜手术时,需要尽可能采用更温和、更精准的方式。借助人体自然鼻腔通道,在不破坏周围重要结构的前提下切除肿瘤。INC福教授在技术实践初期就是这样操作的——通过创建狭窄但足够操作的手术通道,精准抵达病灶。上图可能不够直观,请参考福教授提供的两幅对比图:微侵袭经鼻神经内镜入路对鼻腔结构破坏更少,术后并发症更少。而开放手术情况下,明显出现了与李先生类似的现象,鼻腔结构缺失。

福教授强调:"鼻腔结构在内镜手术前是什么状态,术后就应该保持原样!"

若不遵循这一原则,就意味着需要采用更开放、更具侵入性的方式,这将对鼻腔正常结构和功能造成不可逆的损伤。福教授致力于在"肿瘤切除"与"组织保护"之间找到关键平衡点。

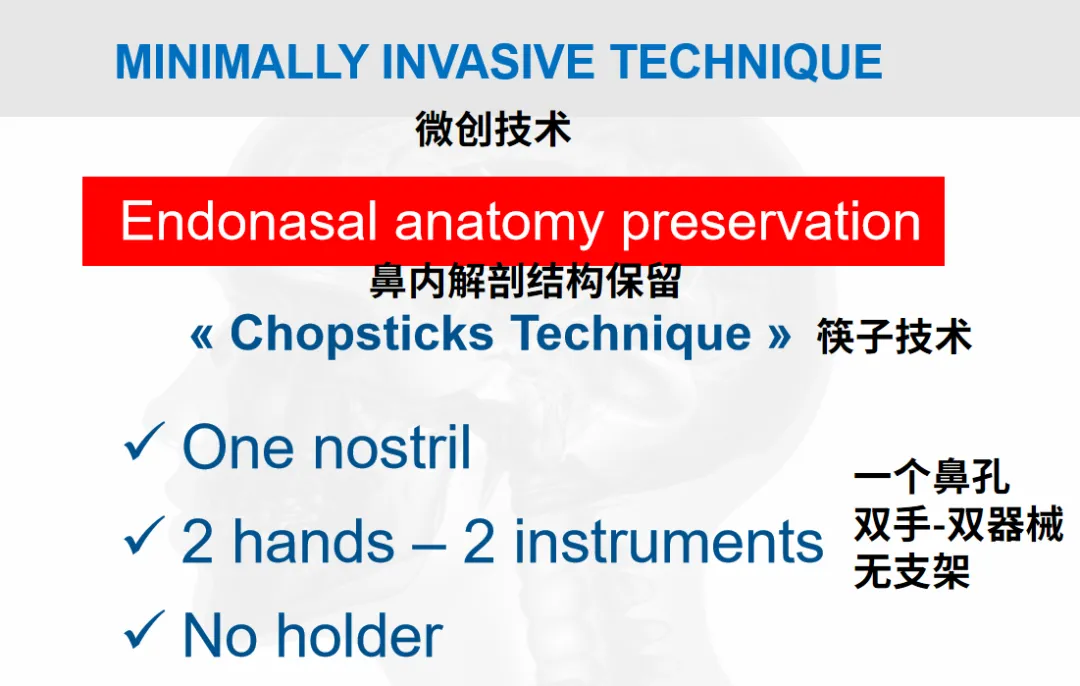

02 少即是多:高难度手术如何实现简化?

少即是多,尝试使手术更简单、更快捷,并尽可能避免切除过多颅底和脑组织。

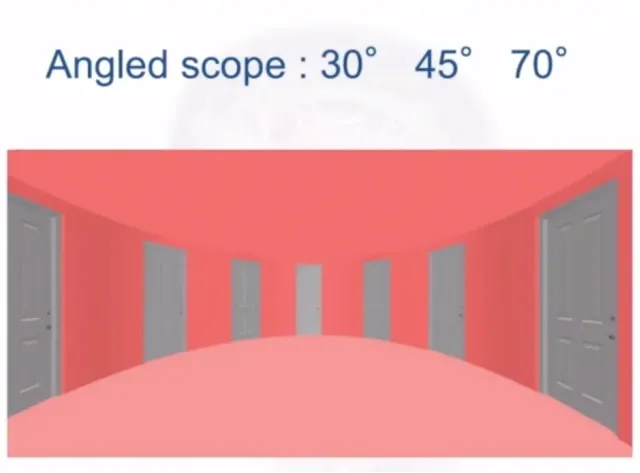

完成高难度手术固然需要扎实的技术实力,但如何将复杂手术"化繁为简"则更需要智慧。所谓"将手术做小",并非指在切除范围上妥协,而是以更小创伤、更精准操作达到良好预后——手术不是为了炫技,一切应以患者长期生活质量为最终目标。神经内镜的微创价值正体现于此:借助鼻腔天然通道,保护关键解剖结构,利用角度镜探查隐蔽腔隙与转角。一旦成功进入颅底,术野便能实现多角度覆盖,向上、向下或侧向观察,从而安全切除病灶。但在抵达目标区域前,绝不能惊扰脑组织。然而,单鼻孔同轴操作也在一定程度上限制了手术自由度。狭窄通道中,器械移动空间有限,若主刀与助手配合不够默契,容易导致手术中断、操作不畅、出血增多、视野模糊等一系列问题。如何突破这些限制?为此,福教授创新性提出"筷子技术"。若能经单鼻孔完成,就不开双鼻孔;若能由一人精细操作,就不必两人协同。"Simple"——让手术入路更简单、更高效,不仅是一种理念,也正逐渐成为现实方向。

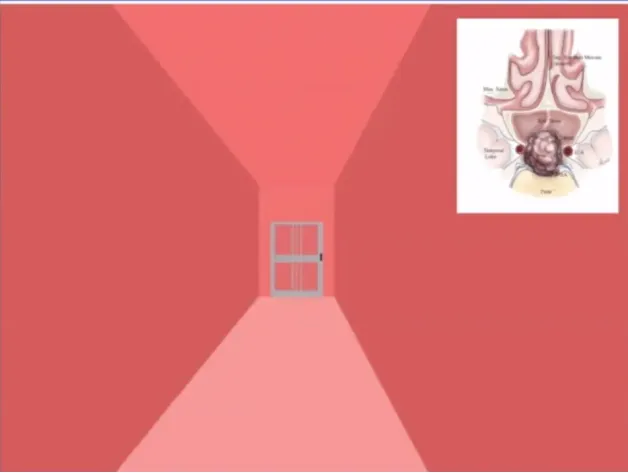

▼下图为福教授常用概念图,这扇门类似蝶窦前壁,是需要打开的位置,以此进入蝶窦腔。

▼进入蝶窦腔后,术者可根据肿瘤位置选择不同角度的角度镜。

03 "筷子技术"的重要性何在?

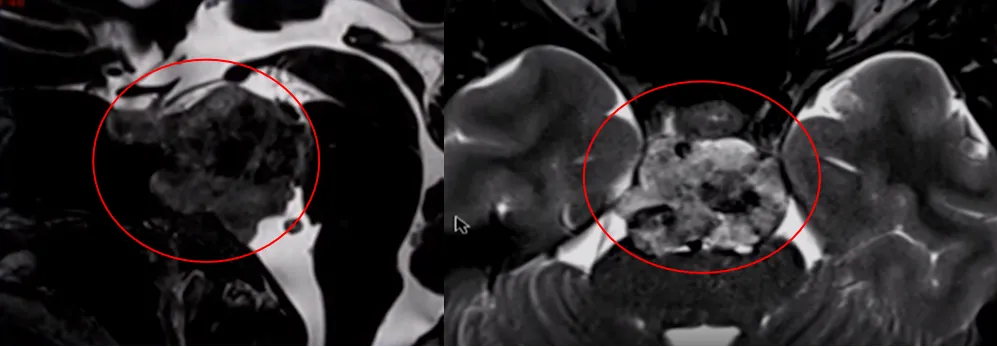

这是一个极具挑战性的脊索瘤病例,因肿瘤渗入基底动脉血管壁及大部分分支。肿瘤纤维化程度较高,正如磁共振弥散加权成像所示。基底动脉位于脑干腹侧,是一条重要血管,由左右两条椎动脉在颅腔内汇合形成,向上延伸并分出大脑后动脉等分支,主要负责为脑干、小脑、丘脑及部分大脑提供血液和氧气,是维持生命中枢功能的关键血管。

基底膜完全被肿瘤包裹和阻挡,因此福教授术中花费较长时间将这些分支从肿瘤中分离出来。在此过程中,福教授使用了"筷子技术",在狭窄通道内实现足够精准的操作。这种情况下,福教授仅使用一块脂肪组织完成闭合,填塞脂肪后,患者术后可迅速坐起。福教授认为其中一个关键要点是让患者术后尽快保持直立姿势,以降低颅内压。

借助角度镜的广阔视野、成角器械的灵活操控,以及内镜医生灵巧熟练的操作技术,经鼻内镜手术不断带来令人惊喜的治疗效果。

相关阅读:

开颅也切不干净的脑瘤?内镜手术如何"照亮"显微镜的黑暗死角!

人镜合一的"筷子技术"是什么?为何成为制服脑肿瘤的"得力干将"?

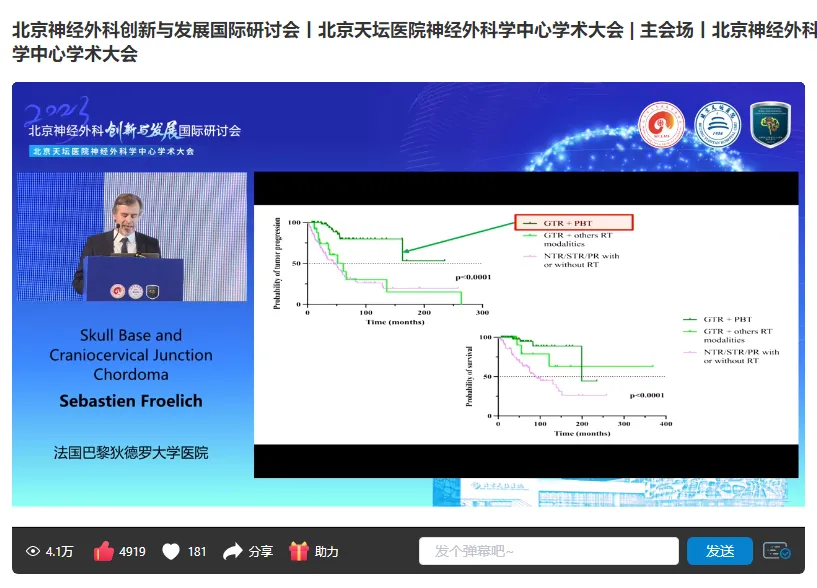

以上内容来自福教授演讲:"Skull Base and Craniocervical Junction Chordoma(颅底及颅颈交界区脊索瘤)"

哪些疾病适合经鼻内镜手术?

垂体腺瘤: 主要位于鞍内的垂体腺瘤,部分瘤体可向鞍上和(或)蝶窦内生长。部分质地较软的侵袭性垂体腺瘤,以鞍上生长为主的肿瘤,必要时可分两期手术,先行内镜下切除,3个月后再行二期内镜或开颅手术。

脊索瘤: 目前神经内镜应用于颅底脊索瘤的手术技术包括:经鼻腔入路,并以此为中心向周围扩展,适用于硬腭水平以上肿瘤;经口咽入路,适用于位于下斜坡、枕骨大孔、上位颈椎前方的肿瘤;内镜与显微镜结合使用,适用于生长范围广泛、单一方法难以完全切除的肿瘤。

颅咽管瘤: 随着内镜手术技术、颅底重建技术及设备的不断进步,部分颅咽管瘤也可采用内镜经鼻手术切除。

颅底脑膜瘤: (1)嗅沟脑膜瘤;(2)鞍结节脑膜瘤;(3)岩斜脑膜瘤;(4)枕骨大孔脑膜瘤。

囊肿: 如拉克氏囊肿、透明隔囊肿、松果体区囊肿等。

- 所属栏目:脑瘤治疗

- 如想转载“脑瘤治疗方式解析:经鼻内镜手术与术后鼻腔结构改变”请务必注明来源和链接。

- 网址:https://www.incsg.com/naoliu/zhiliao/6501.html

- 更新时间:2025-08-29 08:51:28