跨越千里的生命时速:急性出血期内,脑干海绵状血管瘤患者为何要争分夺秒?

发布时间:2025-11-13 09:56:42 | 阅读:次| 关键词:跨越千里的生命时速:急性出血期内,脑干海绵状血管瘤患者为何要争分夺秒?

- [案例]8岁儿童出现视力下降,医生为何建议检查头部?这一建议

- [案例]INC国际大咖施罗德教授:无脑积水的松果体囊肿应该手术

- [案例]INC国际神外大咖福教授:超25万女性队列研究——使用大剂

- [案例]什么是松果体肿瘤?有什么症状?需要做手术吗?

- [案例]斜坡脊索瘤是绝症吗?年轻女孩少见恶性脑瘤,INC国际教

- [案例]30+创业精英突陷“耳鸣噩梦”,听神经瘤疑云背后竟是虚

脑干作为人体生命中枢,布满关键神经和血管结构,毫米级别病变即可危及生命。患者杜先生的脑干桥脑区域存在持续增大的海绵状血管瘤,两次出血导致其从复视症状发展为肢体瘫痪,跨越1000公里的求医历程最终改变其疾病预后。

病情发展过程:从暂时缓解到急性发作

2023年1月,杜先生突发无征兆复视症状,紧急就医检查。增强核磁共振结果显示脑干桥脑位置存在海绵状血管瘤。

鉴于脑干手术风险极高,医生建议先行保守观察。幸运的是,一段时间后其复视症状逐渐缓解,日常生活似乎回归正常。

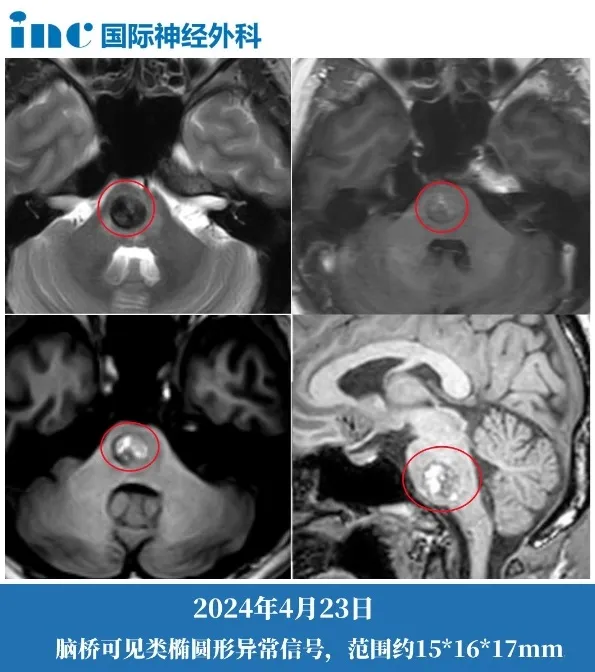

但2024年4月病情突然加剧:肢体乏力导致行走困难,左侧全身麻木感蔓延至面部,复视、耳鸣症状接连出现。复查核磁显示病灶扩大至15×16×17mm,位于生命中枢的"不定时炸弹"正快速恶化。

治疗决策挑战:两难选择与千里转机

"手术风险过高,建议继续观察"成为杜先生咨询多家医院后最常获得的建议。

该血管瘤紧邻外展神经、面神经和耳蜗神经,手术操作稍有不慎可能导致面瘫、眼球运动障碍甚至永久性听力损伤。

面临保守观察可能引发第三次致命出血与高风险手术潜在后遗症的双重压力,杜先生家庭陷入深度彷徨。

治疗陷入僵局时,巴教授的分析带来转机。"尽早手术,不应等待!"巴教授态度明确,"部分患者等待至大出血急诊时,病情已严重恶化,病灶体积增大,此时手术难度和术后恢复效果远不如现阶段干预。"

医学角度分析,脑干海绵状血管瘤出血率显著高于其他部位。90%患者会出现症状性出血,且首次出血后1-2年内极易再出血,新发出血可能导致神经功能恶化甚至残疾。根据Lawton-Garcia(LG)分级系统,出血后3周内为急性期,此阶段手术更利于病灶剥离,若推迟至8周后慢性期,瘢痕组织和粘连将使手术更复杂、风险更高。

手术过程:千里求医的坚定抉择

为抓住关键手术时机,妻子推着轮椅,杜先生毅然跨越1000公里从北京赴苏州求医。

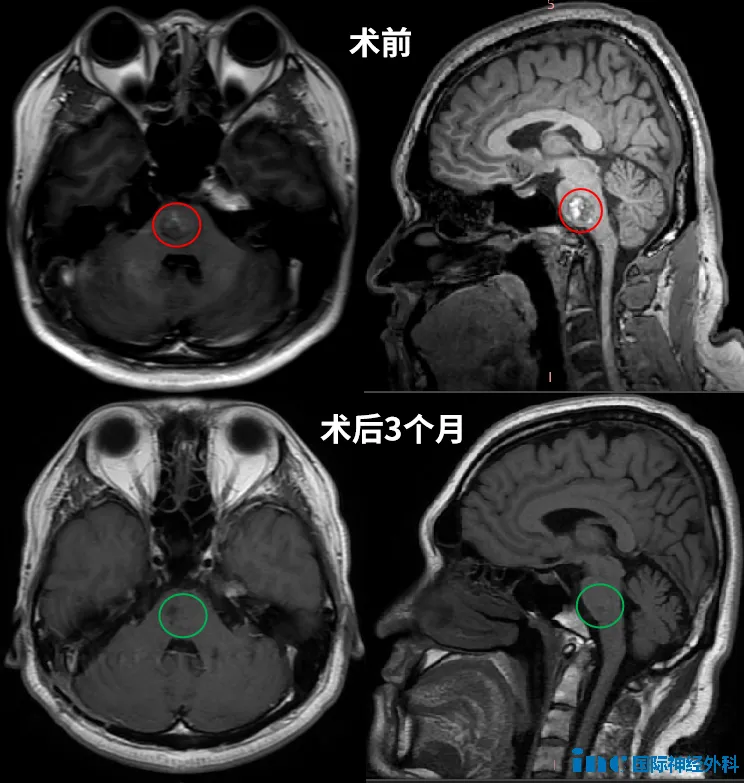

手术核心目标是在完全切除病灶的同时保护周围重要神经和血管。凭借精准术前规划和丰富临床经验,巴教授团队顺利开展手术。整个过程有序进行,每一步精准避开神经血管密集区,最终成功完整切除15×16×17mm病灶。

术后恢复情况:无并发症且长期无复发

术后第一天患者清醒后,所有人员松了口气。其意识清晰,肢体活动完全正常,听力未受任何影响。

术前最担忧的面瘫、失聪等风险均未出现。曾经麻木无力的肢体在术后康复中逐渐恢复功能,日常生活逐步回归正轨。

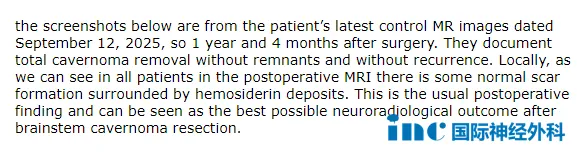

术后1年4个月随访复查核磁显示完美结果:病灶完全切除,无残留、无复发。根据建议,杜先生下次MRI复查安排在2026年底,此后每三年复查一次即可。其无需特殊限制生活方式,可如正常人般生活,不再需要担忧脑桥海绵状血管瘤问题。

INC国际脑血管专家巴特朗菲教授简介

作为INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员、世界神经外科联合会(WFNS)教育与技术委员会前主席,巴特朗菲教授担任德国汉诺威国际神经外科研究院血管神经外科主任,擅长大脑半球病变、脑干病变、脑血管疾病、脑内深层区胶质瘤、颅颈交界区病变的肿瘤切除术、神经吻合术及各种椎管内肿瘤治疗。

同时,巴特朗菲教授接受过来自欧洲、中东、北非及日本、中国、韩国、新西兰、南非和智利等40个国家学术邀请,出席400余场国际学术会议并担任神经外科大会特邀发言人,为世界神经外科发展做出重大贡献,特别是在颅底外科和脑脊髓血管病变显微外科治疗领域。

- 所属栏目:颅内海绵状血管瘤

- 如想转载“跨越千里的生命时速:急性出血期内,脑干海绵状血管瘤患者为何要争分夺秒?”请务必注明来源和链接。

- 网址:https://www.incsg.com/huanzhegushi/xueguanliu/7032.html

- 更新时间:2025-11-13 09:48:49