我脑子里的“雷”突然爆了:才18岁,偏瘫、面瘫、吞咽困难,卧床不起

发布时间:2025-11-08 09:00:50 | 阅读:次| 关键词:我脑子里的“雷”突然爆了:才18岁,偏瘫、面瘫、吞咽困难,卧床不起

- [案例]脑膜瘤放疗后进展,再放疗还是手术?

- [案例]症状好转却等来脑干再出血恶化?在这场求生之战中,他

- [案例]脑海绵状血管瘤出血前有什么征兆?如何预防?

- [案例]天没有塌!18岁中脑海绵状血管瘤少年术后重回校园

- [案例]三大常见鞍区肿瘤——垂体瘤、脑膜瘤、颅咽管瘤,国际

- [案例]走进INC福教授手术“现场” | 想知道你的脑膜瘤是如何被

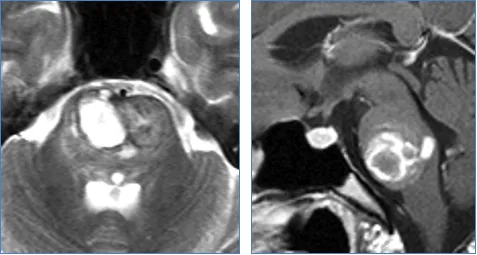

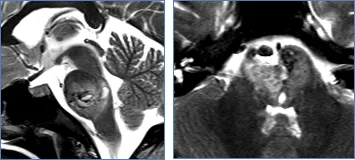

18岁患者米拉突发剧烈头痛后,出现左侧肢体功能障碍、面部歪斜及饮水呛咳等症状,短期内发展为卧床状态。经检查确诊为桥脑部位海绵状血管瘤破裂,该区域传统被视为手术禁区。

患者临床表现包括急性头痛、左侧轻偏瘫(2级)、面瘫、严重吞咽困难及卧床不起。巴教授凭借30余年脑干手术经验,成功实施病灶切除手术。术后患者面瘫症状改善,神经功能恢复良好。

病理机制与临床风险

出血作为脑海绵状血管瘤(CCM)患者主要发病机制,其急慢性出血的分子与细胞机制尚未完全明确。CCM属于动态发展病灶,可形成、增大或表现侵袭性行为导致反复出血。出血性卒中是CCM患者致残主要原因,病灶增大和出血可导致局灶性神经功能缺损、头痛、癫痫发作,严重者可致死。研究表明脑干海绵状血管瘤出血风险高于其他部位。

脑干海绵状血管瘤出血具有不可预测性,可能发生于运动、情绪波动、熬夜劳累等场景,亦可无明确诱因突发。日常生活中如行走、睡眠、运动时均可能突发出血。若脑干出血量较大,抢救难度显著增加,轻则造成运动、语言等功能不可逆损伤,重则直接危及生命。因此,多次出血患者不仅症状持续加重,还长期处于焦虑状态,严重影响生活质量甚至诱发抑郁症。

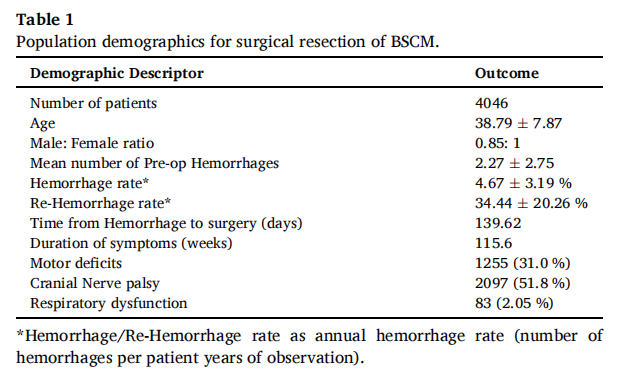

临床数据与治疗决策

一项纳入81项研究、4046例脑干海绵状血管瘤患者的荟萃分析显示:年出血率为每患者年4.67%,年再出血率达34.44%。确诊时31%患者出现运动障碍,51%存在颅神经麻痹,2.05%表现为呼吸功能障碍。所有病例均接受手术干预,手术成为预防脑干海绵状血管瘤出血的主要途径。

桥脑海绵状血管瘤治疗进展

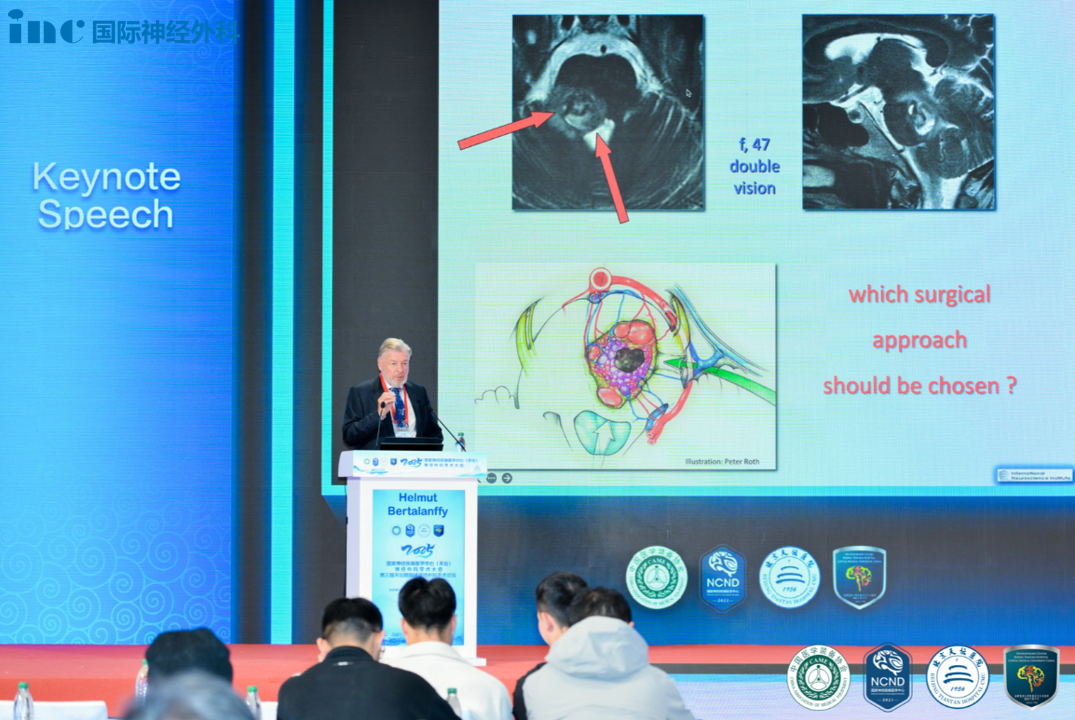

2025年10月18日,INC巴特朗菲教授在天坛神经外科学术大会分享专题报告《How to improve the exposure and resection of intraaxial brainstem cavernous malformations using skull base techniques and other strategies》,基于近50年脑干手术经验,系统阐述脑干实质内海绵状血管畸形切除术的颅底技术进阶与策略优化。

截至2025年,巴教授累计完成373例脑干海绵状血管瘤手术,包括216例女性患者和157例男性患者,年龄分布1-69岁。手术部位分布:104例位于中脑,216例位于桥脑,53例位于延髓。

桥脑解剖与手术风险

桥脑作为脑干重要组成部分,承担大脑下行神经纤维传导和躯体感觉上行传导功能。手术操作若出现偏差,极易损伤神经功能导致严重后果:

外展神经核损伤可能导致斜视

面神经核损伤可引发面瘫

三叉神经核损害导致面部感觉异常

下行神经传导损伤可引起瘫痪或偏瘫

严重脑干损害可能影响呼吸和心跳功能

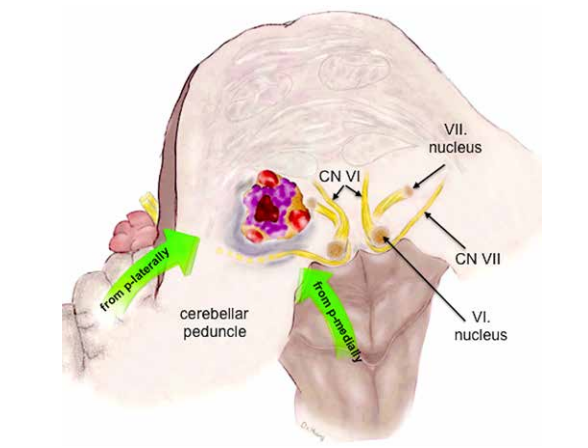

手术入路选择策略

巴教授根据桥脑解剖结构与病变复杂关系,总结五大手术入路:

经髓帆入路

经桥脑臂入路

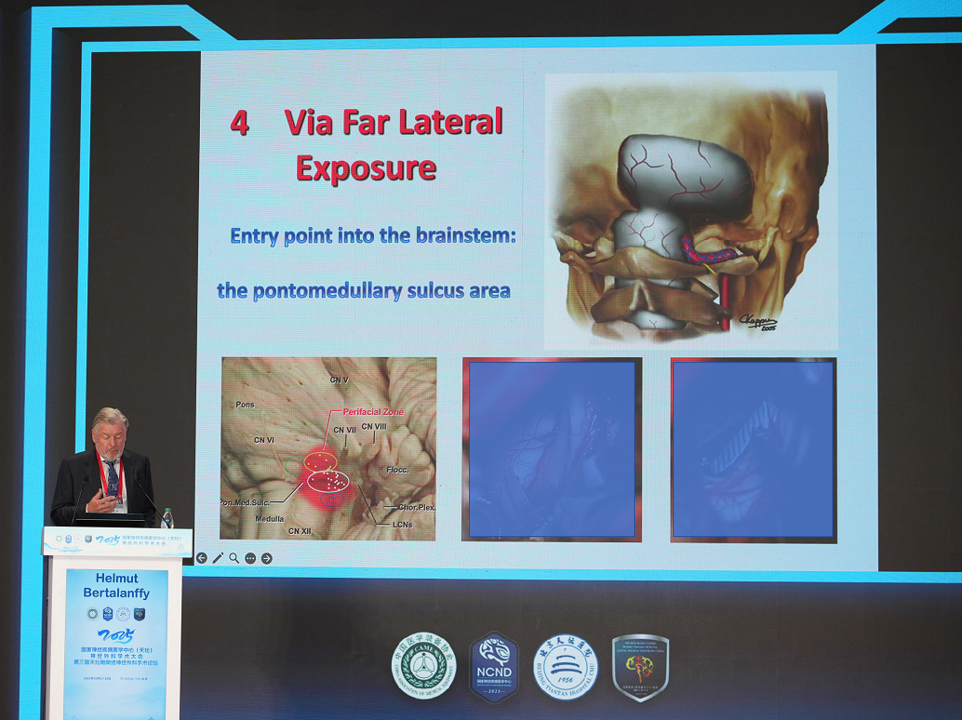

远外侧入路(延髓脑桥沟区域为安全进入区)

小脑上外侧入路

颞颞下经天幕入路

具体入路选择需结合患者个体情况及主刀医生经验综合决定。桥脑海绵状血管瘤病变位置虽不直接邻接桥脑表面,但会单侧移动周围结构,包括外展神经和面神经等重要组织。

巴教授根据桥脑解剖结构与病变复杂关系,总结五大手术入路:经髓帆入路、经桥脑臂入路、远外侧入路、小脑上外侧入路、颞颞下经天幕入路。具体入路选择需结合患者个体情况及主刀医生经验综合决定。远外侧入路示意图显示延髓脑桥沟区域为脑干安全进入区。桥脑海绵状血管瘤病变位置虽不直接邻接桥脑表面,但会单侧移动周围结构,包括外展神经和面神经等重要组织。

- 所属栏目:颅内海绵状血管瘤

- 如想转载“我脑子里的“雷”突然爆了:才18岁,偏瘫、面瘫、吞咽困难,卧床不起”请务必注明来源和链接。

- 网址:https://www.incsg.com/huanzhegushi/xueguanliu/6997.html

- 更新时间:2025-11-08 08:53:35