脑干出血被判生存期仅剩1月?延髓海绵状血管瘤术后五年生存案例

发布时间:2025-07-22 08:52:38 | 阅读:次| 关键词:脑干出血被判生存期仅剩1月?延髓海绵状血管瘤术后五年生存案例

- [案例]开颅术后2小时,还未出手术室,她醒了就开始说英语...

- [案例]静脉畸形伴出血、开颅手术、介入手术和伽马刀哪种治疗

- [案例]“感冒”变脑瘤!18岁学生120跨省转运,中外专家成功救治

- [案例]“拇指大”脑干的27种病变特点及解读

- [案例]视神经-下丘脑肿瘤治疗新理念:为什么我会尝试尽量全切

- [案例]【福医妙手】INC国际教授福洛里希脑膜瘤案例十|54岁,岩

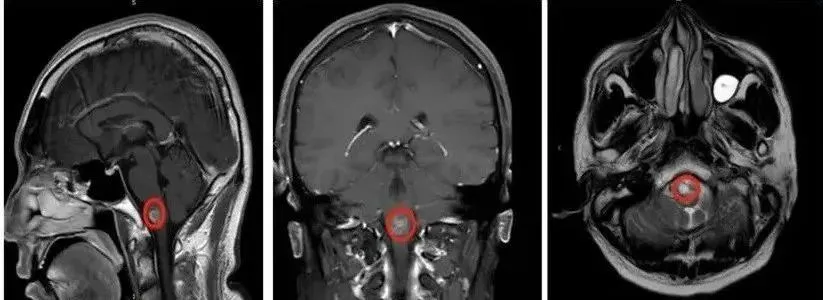

45岁宋先生突发头痛、行走不稳、视物重影及四肢麻木症状持续24小时,遂前往医院就诊。影像学检查提示脑干(桥脑下部及延髓)存在占位性病变,初步诊断为脑海绵状血管瘤伴发出血。

首次出血临床处理:

因病变位于脑干核心区域,手术切除难度极高,接诊医生建议采取保守治疗方案,并预估患者生存期约为1个月。经20余天住院治疗后病情暂时稳定,患者出院进行康复。

二次出血事件(间隔1个月):

临床症状显著加重,表现为剧烈头晕、持续性乏力、视力模糊及行走倾倒。影像学复查证实脑干出血量超过5ml,波及脑桥双侧基底区及被盖部,病情进入危重状态。潜在并发症风险包括意识水平下降、肺部感染、消化道出血及深静脉血栓形成。

治疗决策困境:

医疗团队明确告知:若不进行手术切除病灶,患者生存期可能不足1个月。然而因病变位于脑深部关键功能区,手术操作风险极高,多数医生对实施手术持谨慎态度。

诊疗转机过程

宋先生通过多方渠道咨询,最终联系INC国际神经外科医生集团,获得德国巴特朗菲教授远程视频评估。教授书面回复核心要点如下:

需采用特殊设计的右侧手术入路暴露脑干下部病变

手术核心目标:完全清除血肿及畸形血管团

主要风险:术后可能出现吞咽功能障碍或呼吸障碍(最严重情况需气管切开)

预后评估:通过系统性理疗及康复训练,预期可获得良好功能恢复

高难度手术实施详情

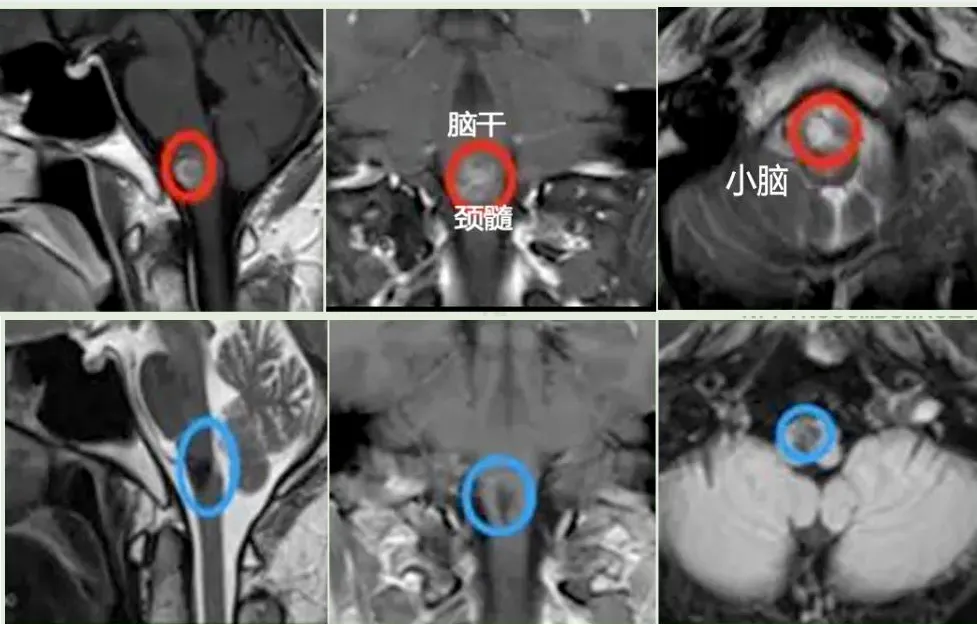

2019年6月,由巴特朗菲教授主刀,在国内神经外科团队协同配合下,成功实施脑干延髓海绵状血管瘤全切除术。术前术后影像对比资料证实病灶获完全切除。

术后恢复时间线

术后第2天:由ICU转入普通病房,未出现新增神经功能缺损

术后第12天:启动系统性康复治疗程序

术后第90天:头痛、行走不稳、复视等核心症状基本消失

术后2年:神经功能恢复良好,日常生活完全自理,每日维持5-6公里慢跑运动

术后5年随访:生存期显著超过初始医疗预估

延髓海绵状血管瘤手术关键技术解析

脑干海绵状血管瘤(CCM)具有不可预测的反复出血倾向,手术干预是唯一根治手段。鉴于脑干作为生命中枢(调控呼吸、心跳及意识活动),且毗邻密集的神经核团与传导束,手术极易导致永久性神经功能损伤。

巴特朗菲教授确立的手术核心原则:

根本目标

实现病灶完全切除与最大程度保护正常脑干实质。

个体化手术策略

入路选择标准:依据病变精确定位(桥脑下部/延髓)、三维形态特征及其与软脑膜/室管膜表面、关键皮质下结构的解剖关系定制

安全区切口原则:优先选择解剖学安全区进入,但需明确认识"安全区"的非绝对安全性

关键技术支撑

术中神经导航系统:整合功能磁共振成像(fMRI)与弥散张量纤维束成像(DTI)数据,精准规划手术轨迹及脑实质进入点

术中神经电生理监测:实时监测体感诱发电位(SSEP)/运动诱发电位(MEP),识别并保护功能结构(需考虑个体解剖变异)

显微操作规范:依赖高精度显微外科技术进行病灶剥离

延髓区域手术特别警示

根据手术部位特异性选择对应入路及安全区

强调术中电生理监测与神经导航的必要性

严禁操作范围超越第十二对颅神经(舌下神经)解剖边界

主刀专家学术背景

INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员、世界神经外科联合会(WFNS)教育与技术委员会前主席巴特朗菲教授,作为德国汉诺威国际神经外科研究院血管神经外科主任,临床专长领域包括:

大脑半球及脑干病变切除术

脑血管疾病显微外科治疗

脑内深部胶质瘤切除

颅颈交界区病变处理

高难度神经吻合术及椎管内肿瘤切除

学术影响力:累计接受来自欧洲、中东、北非、日本、中国、韩国、新西兰、南非及智利等40个国家的学术邀请,在全球400余场神经外科学术会议担任特邀发言人,对颅底外科及脑脊髓血管病变显微治疗领域贡献卓著。

- 所属栏目:颅内海绵状血管瘤

- 如想转载“脑干出血被判生存期仅剩1月?延髓海绵状血管瘤术后五年生存案例”请务必注明来源和链接。

- 网址:https://www.incsg.com/huanzhegushi/xueguanliu/6089.html

- 更新时间:2025-07-22 08:43:22