不开颅手术7天出院!脑干巨大脑膜瘤,经单鼻孔“筷子”技术巧取肿瘤

发布时间:2025-07-16 08:57:33 | 阅读:次| 关键词:不开颅手术7天出院!脑干巨大脑膜瘤,经单鼻孔“筷子”技术巧取肿瘤

- [案例]天没有塌!18岁中脑海绵状血管瘤少年术后重回校园

- [案例]“Debuff”国际难度手术-小小鼻孔入路竟取出较大脊索瘤!

- [案例]眼前一黑,视力下降……揭秘神经外科的“视力窃贼”—

- [案例]天坛医院手术纪实 | “视力一天天变差”,中外专家联手

- [案例]栓塞 or 夹闭?动脉瘤还未破裂,INC国际动脉瘤大师将出血

- [案例]INC国际教授高度疑难脑动脉瘤成功手术案例两则

肿瘤切除不难,实现良好切除效果不易

后脑勺疼痛症状,竟源于脑瘤。29×39×38mm这一巨大岩斜区脑膜瘤挤压“生命禁区”脑干,与神经血管结构紧密粘连。最终,在INC福教授制定的个体化手术方案下,从术前栓塞、入路设计到手术实施。无需开颅,仅采用右侧单鼻孔入路,运用“筷子”技术成功实现肿瘤全切。脑干复位良好,未见脑脊液漏及新发神经功能障碍,术后一天即可下地活动,术后一周顺利出院。

01 误以为普通头痛,颅内竟藏“炸弹”

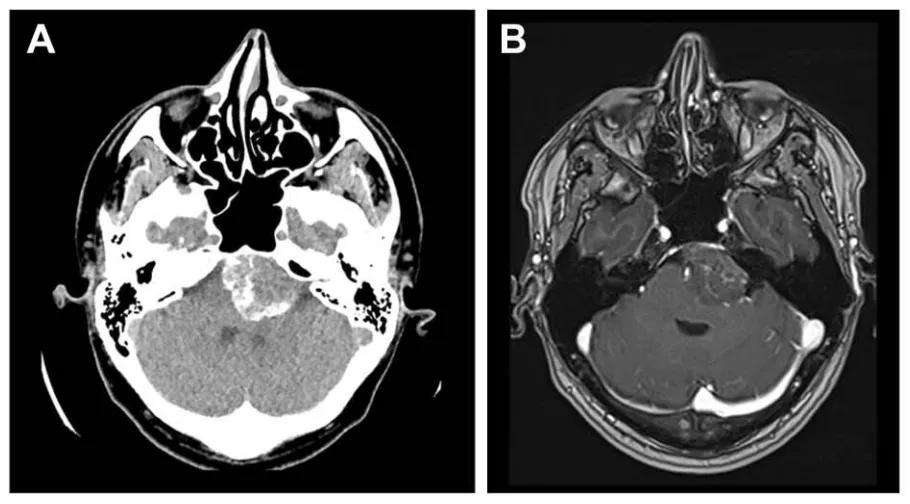

生活中头痛常见,33岁的诺亚长期感到后脑勺隐痛,起初归因于工作劳累,随着疼痛频率增加,就医检查。CT结果令人震惊——其颅底岩斜区存在直径约4厘米的脑膜瘤!该肿瘤挤压脑桥,虽无继发性脑积水,仅表现为普通头痛,极具隐匿性。

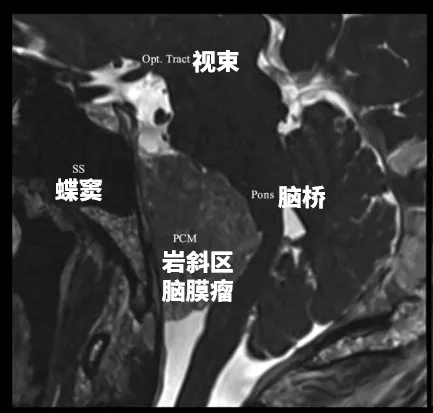

“肿瘤潜伏多久?”诺亚深感后怕。若非及时就医,后果难料。1. 肿瘤位置深、体积大,已压迫脑干;岩斜区脑膜瘤指起源于以岩-斜裂为中心的中上斜坡及三叉神经内侧岩骨的脑膜瘤。因岩斜区位置深在、解剖结构复杂,肿瘤压迫脑干、颅底神经及血管,被视为神经外科极具挑战性的疾病之一。

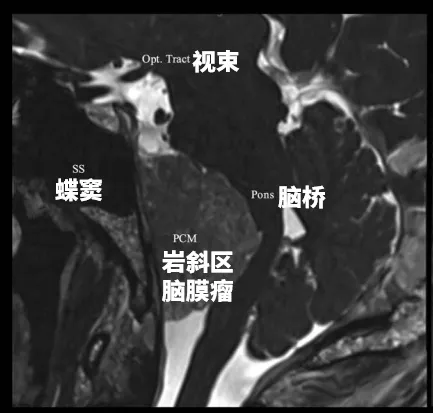

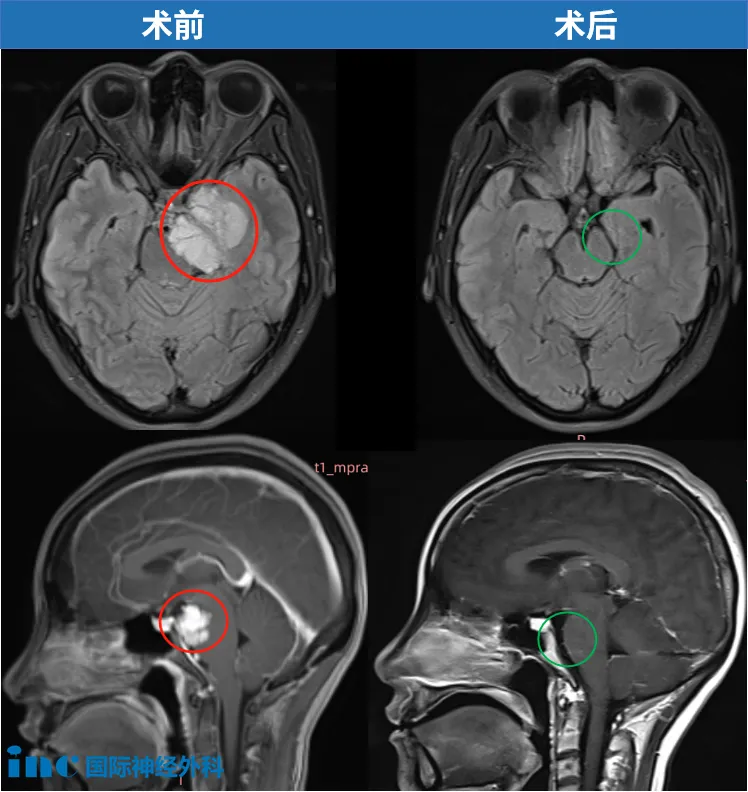

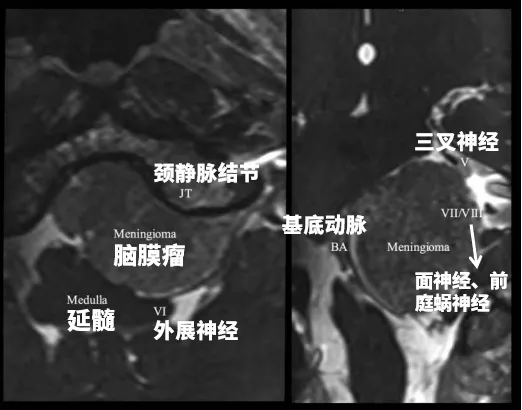

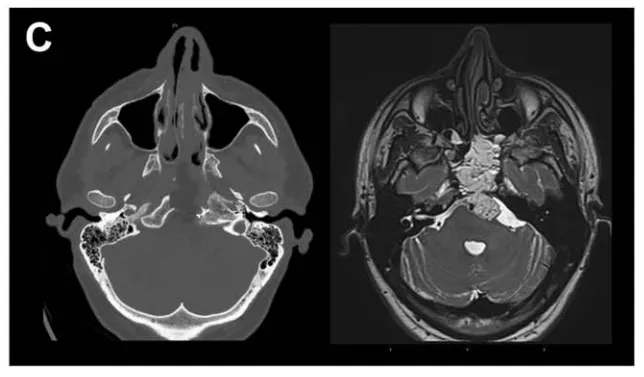

诺亚术前影像显示左侧岩斜区脑膜瘤,呈不均匀强化。

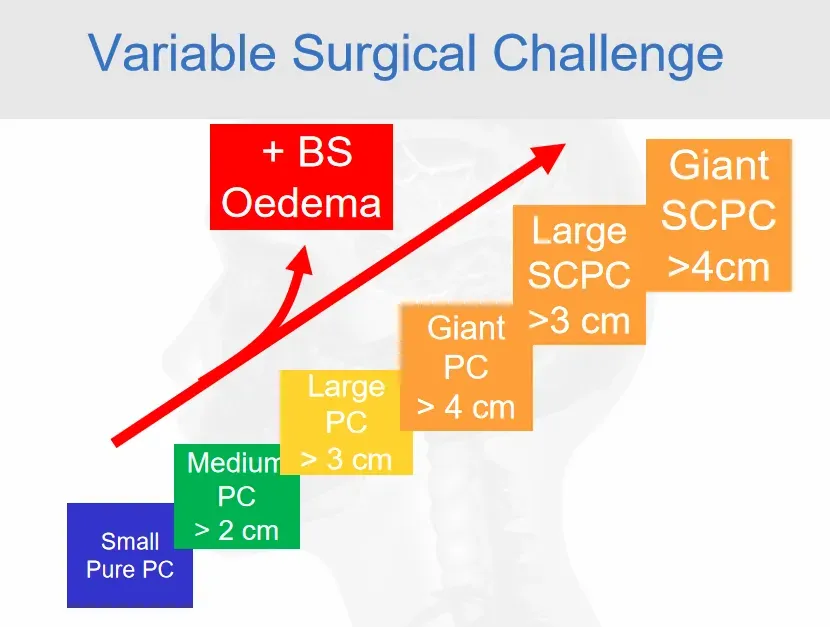

▼ 岩斜区脑膜瘤手术难度随肿瘤增大及脑干水肿风险上升而递增

供血动脉(主要为咽升动脉和颈内动脉硬脑膜分支)显露困难,术中易损伤出血。咽升动脉是滋养软腭、咽鼓管、口鼻咽及部分椎旁骨骼肌的重要血管,同时分布于后组颅神经、鼓室及部分后颅窝硬膜,手术中血管处理与保护至关重要。

手术核心目标不仅在于切除,更在于判断是否应切除及如何切除。其核心是实现肿瘤全切除,同时最大限度降低神经系统并发症。故手术策略决策需综合考量上述关键因素。

02 开颅手术 VS 经鼻内镜手术:福教授“定制”策略解析

诺亚主刀医生为INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员、世界神经外科联合会(WFNS)颅底手术委员会前主席Sebastien Froelich教授(福教授),这位擅长显微镜+神经内镜“双镜联合”手术的颅底肿瘤专家,将“为患者而战”理念融入每位患者的治疗细节,提供个体化方案。

同属岩斜区脑膜瘤,为何部分需开颅,部分适用经鼻内镜手术?福教授与施罗德教授等参与的治疗共识解读中,深入探讨了手术入路选择。乙状窦后入路较适合向后颅窝大范围生长延伸的岩斜区脑膜瘤;经岩骨入路适用于未向下或向外侧延伸至内听道的岩斜区脑膜瘤;而起源于正中线的斜坡中段肿瘤则是内镜经鼻入路的良好适应症...手术入路选择应考量肿瘤位置(后颅窝、中颅窝或横跨颅中、后窝)、患者年龄、术前神经功能障碍(包括听力、面瘫等)、目标切除范围及术者技术熟练度。不同手术入路(甚至联合入路)均可获良好效果,但无绝对最优入路——需因病制宜。

福教授于北京天坛医院手术交流期间,曾成功为一名岩斜区脑膜瘤患者手术。该肿瘤位于岩尖区,压迫脑干及左颞叶,福教授针对性选择颞下岩前入路(改良Kawase入路)。此入路直达岩尖,提供更佳视野,显著提升切除率,同时降低颞叶、脑干或颅神经牵拉损伤风险,最大限度减少术后并发症,保障预后质量。

点击阅读:天坛医院手术纪实 | 4.5cm脑膜瘤紧压脑干成功手术,勇敢辣妈的彪悍人生!

诺亚的肿瘤CT表现为后颅窝硬膜外钙化病灶,MRI显示左侧岩斜区占位性病变,向后压迫脑干。因此,福教授选择经鼻内镜手术——分步策略:先行血管栓塞术阻断肿瘤血供,再应用先进单鼻孔内镜技术精准切除。

手术难点1:血供丰富,术中出血控制难度大

具体分析:鉴于肿瘤血供丰富,福教授术前DSA检查显示其主要供血动脉为咽升动脉及脑膜垂体干。

诺亚术前接受咽升动脉及脑膜垂体干栓塞

要求:阻断肿瘤血供,减少术中出血。

福教授策略:栓塞可减少出血、软化肿瘤,利于切除。本例主要供血动脉为咽升动脉颈静脉孔支;虽磨除JT后可显露,但其深而偏外的走行限制早期电凝,故符合术前栓塞指征。为降低后组颅神经损伤风险,选用弹簧圈栓塞。栓塞可减少出血、软化肿瘤,便于切除。

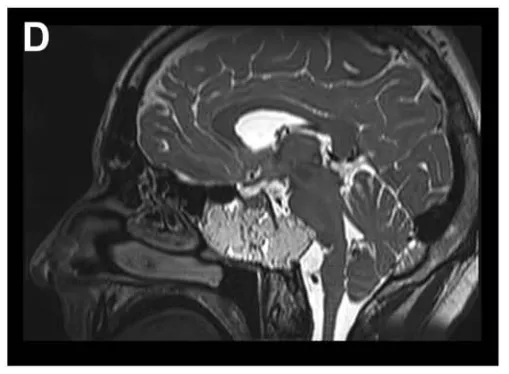

矢状位MRI显示栓塞后肿瘤血供部分阻断(部分去血管化)。

手术难点2:肿瘤位置深在,与神经、血管粘连严重

具体分析:诺亚术前栓塞后MRI 3D-CISS序列多平面重建显示脑膜瘤与神经血管结构关系复杂。

要求:手术须在保留神经功能前提下安全切除,避免损伤周围重要血管,谨慎分离肿瘤。

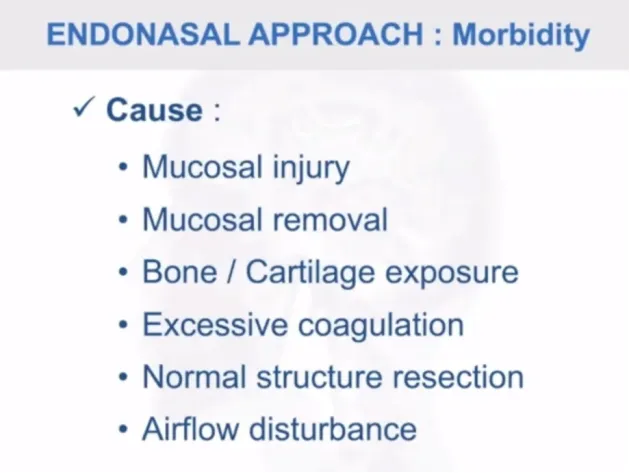

福教授策略:内镜经鼻经斜坡入路(EETA)提供由内向外抵达斜坡及枕骨大孔的通道。然而,所有扩展内镜经鼻入路均需经翼突入路并广泛开放蝶窦,破坏鼻腔解剖结构。此外,脑膜瘤等硬膜内病变的颅底重建仍是主要挑战,常需取鼻中隔黏膜瓣。尽管扩展内镜经鼻入路创伤较小,但仍伴随鼻腔并发症,鼻中隔黏膜瓣的使用是重要因素之一。

点击阅读,了解更多:微创经鼻内镜手术≠无损伤,失去嗅觉、鼻腔结构破坏、大出血...居然会有这些并发症

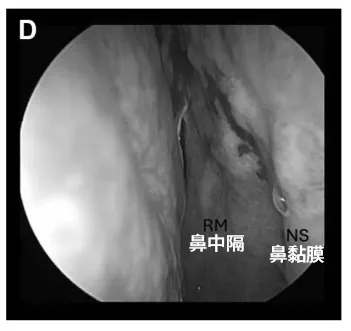

为最大限度降低颅底手术对生活质量的影响,福教授选择单鼻孔入路,结合“筷子”技术配合角度镜及器械操作。该术式保留鼻腔解剖结构,通过蝶窦颅腔化及鼻咽顶黏膜缝合重建,避免使用鼻中隔黏膜瓣。

独创“筷子技术chopsticks technique”

福教授学术沙龙演示筷子技术操作技巧,强调“鼻腔结构,内镜术前状态,术后应维持原样!”

与双鼻孔技术不同,此入路无需扩展经鼻通道即可直接抵达对侧岩斜区。“筷子技术”为核心,将狭小鼻腔作为内镜及器械的“通道”,保护鼻内结构,在单鼻孔狭窄空间内获得360°手术视野,变操作空间不足为可操作性优势。

完整的鼻中隔及蝶窦前壁为内镜与吸引器提供支点,实现关键神经血管结构附近的毫米级精准操控。此外,器械与内镜互不干扰,手指微小动作即可在吸引器尖端产生所需移动幅度,提升操作精准度。

03 经单鼻孔入路全切肿瘤,术后一周出院

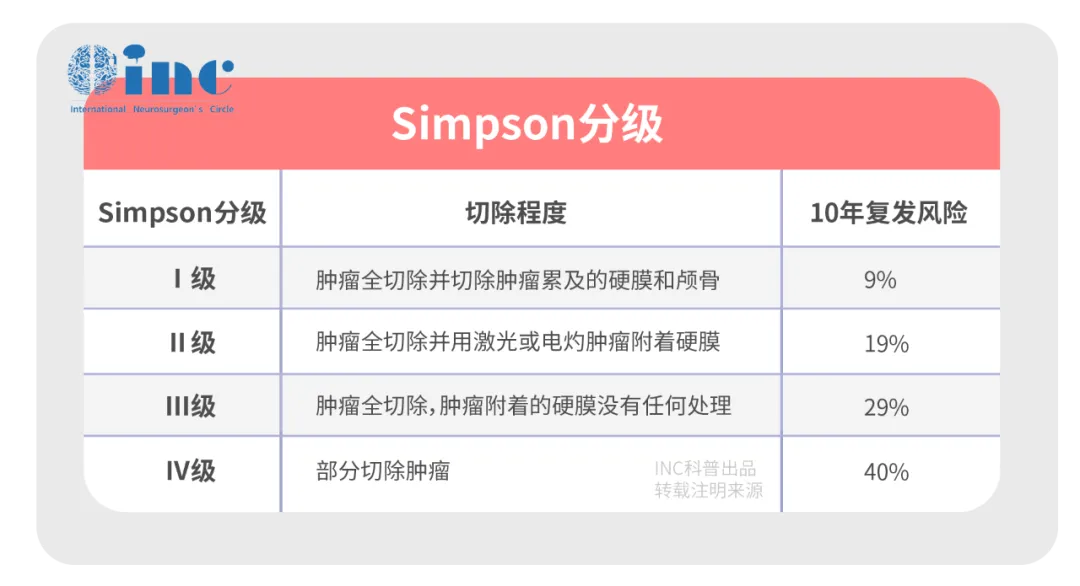

在福教授手术理念指导下,这场岩斜区脑膜瘤攻坚战展开。福教授精细操作:经鼻咽上壁进入蝶窦(SS)后,首先确认左侧旁岩段颈内动脉,继而磨除低位中线旁斜坡及左侧颈静脉结节(JT),直至显露舌下神经管。完成肿瘤去血管化后,切开硬膜,仔细分离肿瘤,实现Simpson I级全切除。

图:现国际通行的Simpson分级预测脑膜瘤复发的关系

关闭术腔时,以腹部脂肪填塞硬膜内腔及蝶窦,缝合鼻黏膜,表面覆盖硅胶片保湿;硅胶支架留置4周后取出。

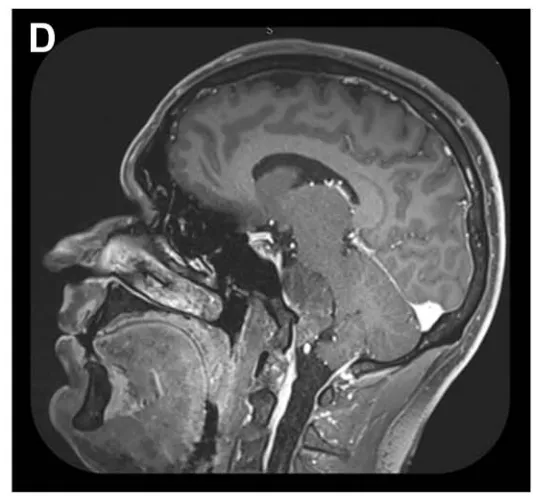

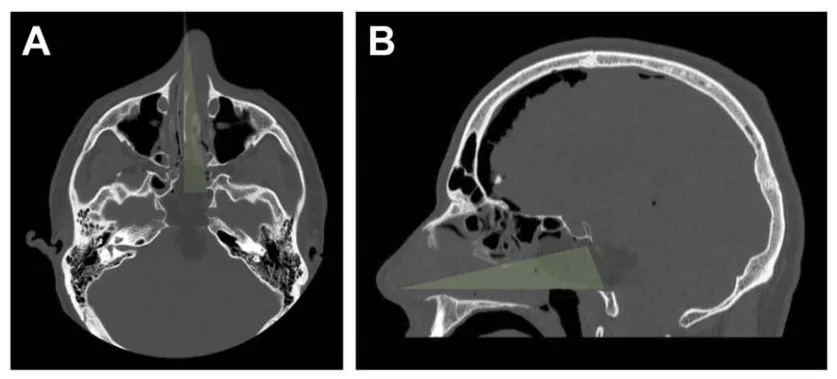

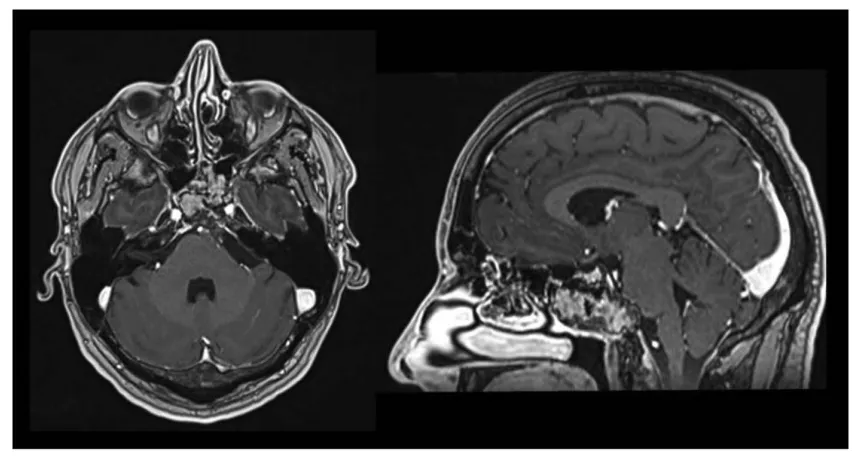

A、B:术后CT轴位及矢状位,绿色标示单鼻孔入路,鼻腔结构保持完整;鼻中隔、上颌窦、后组筛窦及左侧蝶窦间隔均完整。

C:为抵达肿瘤外侧部分,已行左侧颈静脉结节(JT)磨除。

D:蝶窦颅腔化并以自体脂肪填充,鼻黏膜缝合;肿瘤全切除,未见脑脊液漏。

术后恢复:术后第1天开始下床活动,无神经功能障碍、脑脊液漏或感染发生,术后1周出院。

术后4周内镜复查显示鼻黏膜缝合处愈合良好,无结痂,患者无鼻部不适。

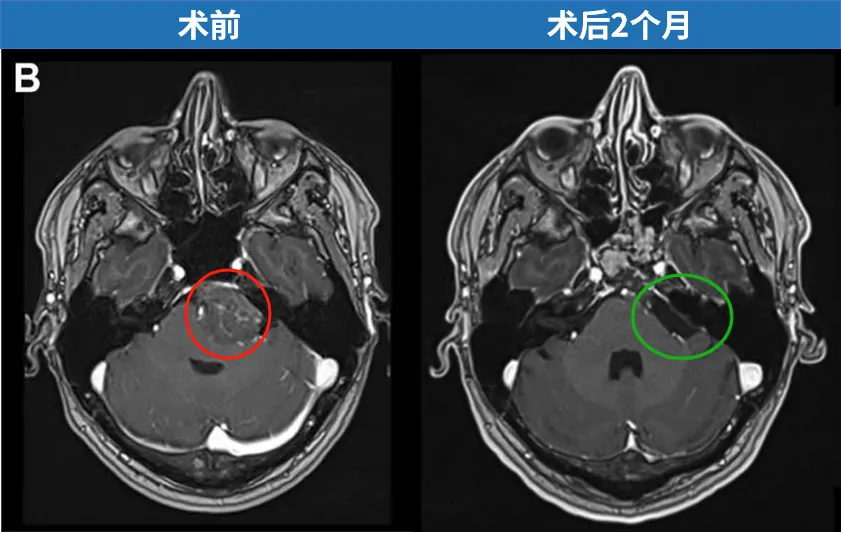

术后1周行CT及MRI、术后2个月二次MRI复查,均提示肿瘤全切。组织病理学结果为WHO I级。

术后2个月MRI轴位及矢状位示:脑膜瘤已完全切除,脑干复位良好。

以上案例源自福教授等2025年7月发表于《Oper Neurosurg (Hagerstown)》杂志的论文《Mononostril Endoscopic Endonasal Chopstick Technique for Low Petroclival Meningioma With Sphenoidal Sinus Cranialization and Rostral Mucosal Closure》。

- 所属栏目:脑膜瘤

- 如想转载“不开颅手术7天出院!脑干巨大脑膜瘤,经单鼻孔“筷子”技术巧取肿瘤”请务必注明来源和链接。

- 网址:https://www.incsg.com/huanzhegushi/naomoliu/6018.html

- 更新时间:2025-07-16 08:42:29