脑干海绵状血管瘤怎么治疗比较好?基于4大数据库分析,手术治疗效果获证实

发布时间:2025-11-06 10:43:42 | 阅读:次| 关键词:脑干海绵状血管瘤怎么治疗比较好?基于4大数据库分析,手术治疗效果获证实

- [案例]脑干海绵状血管瘤手术后还会卷土重来吗?“没想到”扭

- [案例]突发性后颈剧痛导致活动与吞咽障碍:一位患者的诊疗经

- [案例]6岁脊髓-脑干胶质瘤女孩“劫后重生”:一家人的“开心果

- [案例]脑干出血后儿子成了“植物人”,我们想尽办法只为救他

- [案例]中年检出巨大鞍区垂体瘤,于天坛医院不开颅成功“摘”

- [案例]室管膜瘤5年生存率高达84%!多学科综合治疗策略助力患儿

海绵状血管瘤(CMs)属于血管性病变类型,可引发反复出血事件,可能导致严重神经功能损害甚至死亡结局。脑干海绵状血管瘤约占颅内海绵状血管瘤总数的20%,且其年出血率显著高于其他颅内部位。一项针对颅内海绵状血管瘤自然史研究的荟萃分析数据显示,无出血史的脑干海绵状血管瘤患者年出血率为2.8%,而有既往出血史者年出血率高达32.3%。作为对比,其他颅内海绵状血管瘤有和无出血史患者的年出血率分别为6.3%和0.3%。

为预防海绵状血管瘤反复出血引发的后遗症,研究人员已探索多种脑干海绵状血管瘤治疗策略。随着对脑干解剖结构及安全进入区认知的深化,过去十年间显微手术治疗脑干海绵状血管瘤的应用呈现增长趋势。鉴于其较高年出血率,脑干海绵状血管瘤被认为比大脑海绵状血管瘤更具侵袭性。目前显微手术切除仍是海绵状血管瘤的主要治疗方式。

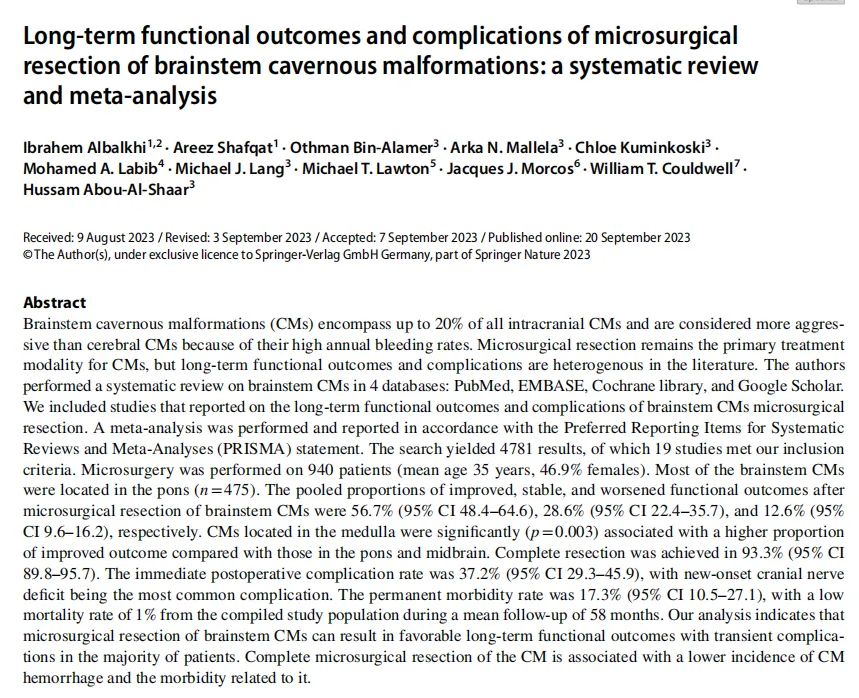

INC国际神经外科教授团队对四大数据库(PubMed、EMBASE、Cochrane图书馆和Google Scholar)中涉及脑干海绵状血管瘤的文献开展系统评价。研究纳入标准为报告脑干海绵状血管瘤显微手术切除术后长期功能结局及并发症的文献。评价过程遵循系统评价和荟萃分析首选报告项目(PRISMA)声明进行荟萃分析。

文献检索共获得4781条结果,其中19项研究符合纳入标准。总计940例患者(平均年龄35岁,女性占比46.9%)接受显微手术治疗。分析结果表明,脑干海绵状血管瘤的显微手术切除可使大多数患者获得良好长期功能结局,并发症多表现为暂时性。

脑干海绵状血管瘤治疗策略详解

脑干海绵状血管瘤的手术切除因其位置深在且毗邻重要神经血管结构而充满挑战。数十年来,神经外科医生因脑干内神经纤维束和颅神经核团密集而将其视为手术禁区;然而过去25年间,手术入路、手术工具及对脑干海绵状血管瘤安全进入区的认知取得显著进展,使患者手术结局持续改善。例如,神经导航技术、纤维束成像技术以及手术器械的进步,结合个体化手术入路策略和安全进入区选择,使每个病例都能制定最佳手术方案。当然,神经外科医生技术水平差异及医院设备条件等因素也会影响治疗选择。完全切除至关重要,因为病变残留与高出血复发率密切相关。切除程度通常取决于病变的具体位置、大小尺寸以及神经外科医生的操作经验。

手术指征包括:具有低手术风险因素、存在进行性神经功能缺损、反复出血发作、MRI显示出血伴占位效应以及病变紧邻脑干表面的患者。尽管存在显微手术、放射外科和保守治疗等多种选择,但目前脑干海绵状血管瘤尚无确立的标准治疗范式。放射外科(SRS)在海绵状血管瘤治疗中的作用仍存争议,特别是在考虑最初两年内年出血风险超过10%的情况下。因此,该技术不被视为脑干海绵状血管瘤的首选治疗方案。对于未出血或仅有单次出血且完全恢复的小病变患者,可采用保守观察方案。精确的患者选择对于成功切除脑干海绵状血管瘤至关重要。药物治疗主要侧重于症状控制和临床缓解。

结论

尽管显微手术切除存在一定风险和并发症,但本研究分析表明,对经过谨慎筛选的患者,脑干海绵状血管瘤的显微手术切除可带来良好的长期功能结局。研究发现位于延髓的海绵状血管瘤患者功能结局改善比例更高。此外,显微手术与较低的海绵状血管瘤出血复发率相关,特别是在实现完全切除的情况下。

- 所属栏目:脑血管瘤

- 如想转载“脑干海绵状血管瘤怎么治疗比较好?基于4大数据库分析,手术治疗效果获证实”请务必注明来源和链接。

- 网址:https://www.incsg.com/naoxueguanliu/6986.html

- 更新时间:2025-11-06 10:33:00