脊索瘤研究新突破:揭示颅底与骶骨的不同机制,带来治疗新希望

发布时间:2025-10-30 10:32:54 | 阅读:次| 关键词:脊索瘤研究新突破:揭示颅底与骶骨的不同机制,带来治疗新希望

- [案例]INC巴教授1980年代攻克禁区——基底节海绵状血管瘤全切手

- [案例]脑干术后3天就能“小跑” 收到病危通知书的她何以这么快

- [案例]室管膜瘤5年生存率高达84%!多学科综合治疗策略助力患儿

- [案例]巨大丘脑肿瘤不能手术?女儿的治疗之路,我们只有向前

- [案例]什么肿瘤竟然能长到颅外?福教授一次“双镜联合”手术

- [案例]天坛医院手术纪实 | 一次摔倒,竟摔出了“潜伏”在脑干

INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员Sebastien Froelich教授(塞巴斯蒂安·福洛里希,简称"福教授")发表研究论文《颅底和骶骨脊索瘤的组织病理学参数、全基因组拷贝数改变以及细胞周期调控相关基因变异的比较分析》,以下为研究内容概述。

脊索瘤属于轴骨骼系统罕见肿瘤类型,对常规治疗方案敏感性较低。目前针对不同解剖部位(颅底与骶骨)脊索瘤的形态学与分子特征比较研究相对不足。本研究采用阵列比较基因组杂交技术及新一代测序技术,对28例颅底脊索瘤和15例骶骨脊索瘤的病理学数据与细胞周期调控基因变异进行系统分析。所有纳入病例均为经典型脊索瘤。

脊索瘤临床病理特征与分子机制研究进展

脊索瘤是一种罕见恶性骨肿瘤,发病率约为0.08/10万,好发于男性群体。该肿瘤多发生于中轴骨骼,常见于颅底、活动脊柱和骶骨区域。其临床特征表现为局部侵袭性强且复发率高。根据WHO分类标准,脊索瘤可分为三种组织病理学类型:(1)经典型(包含典型亚型与软骨样亚型),典型亚型特征为黏液样基质中嵌入液滴状细胞;(2)去分化型,同时具有经典型脊索瘤与高级别肉瘤的双相形态;(3)低分化型,以SMARCB1表达缺失为特征。后两种类型预后情况较差,但最重要的预后因素仍是手术切除范围。

目前认为脊索瘤起源于脊索残余组织,有假说提出其可能由良性脊索细胞肿瘤等残迹结构恶变形成。近15年来多项研究揭示了脊索瘤的致癌机制,包括1号染色体单体、7号染色体获得及1p36缺失等染色体异常。Brachyury表达是脊索瘤的典型标志,该由6p27区域TBXT(T)基因编码的转录因子在胚胎脊索发育阶段表达,在成年组织中生理性沉默。研究证实Brachyury通过调控包含细胞周期和细胞外基质成分的多重信号通路,参与致癌转录网络的构建。

细胞周期失调是脊索瘤发生的关键机制。研究发现,位于9p21.3的CDKN2A/2B和10q23.31的PTEN分别在大约70%和80%的脊索瘤中存在拷贝数缺失。CDK4与p53过表达与高Ki67标记指数及较差总生存期显著相关。Tauziede-Espariat等对287例脊索瘤的研究表明,核异型性、高有丝分裂指数、Ki67及p53指数升高与不良预后相关。然而,由于脊索瘤发病率低,大多数研究序列病例数有限且包含不同组织学类型,除少数例外情况外,多局限于颅底或骶骨肿瘤研究。

研究目的

本研究旨在系统比较颅底脊索瘤与骶骨脊索瘤的形态学及分子异常。通过对比分析组织病理学与免疫组化数据,结合阵列比较基因组杂交和新一代测序技术检测的细胞周期调控基因变异,进行统计学分析。

研究结果

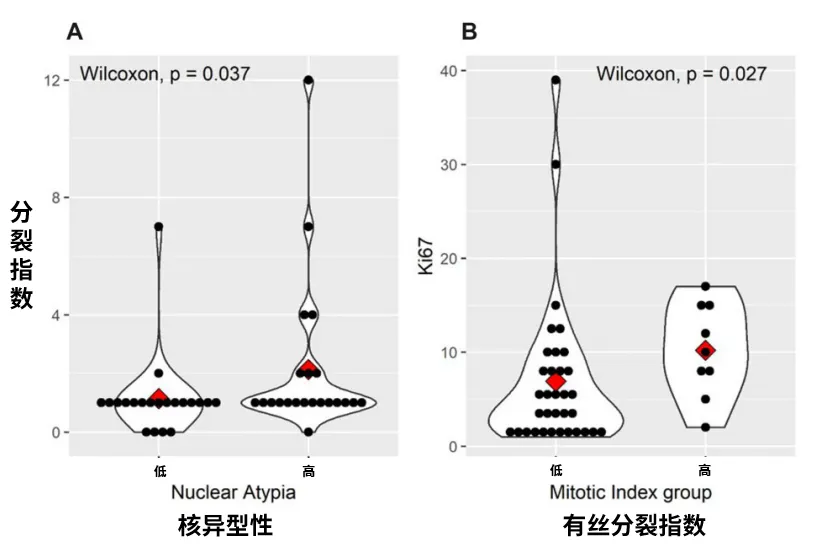

研究结果显示,颅底脊索瘤在40岁以下患者中发生率显著较高,而骶骨脊索瘤更多见于60岁以上人群。主要组织病理学预后因素的相关性分析结果显示:有丝分裂指数、Ki67指数与细胞核异型性这三个核心预后指标之间存在显著相关性。其中有丝分裂指数≥2个/10高倍视野与高度细胞核异型性(p=0.037)及Ki67标记指数≥6%(p=0.027)相关(图4)。

图4显示脊索瘤主要组织学预后标志物间的统计学关系:(A)按核异型性分级(低:0-1级,高:2-3级)分层的有丝分裂指数小提琴图;(B)按有丝分裂指数分级(低:<2个/高倍视野,高:≥2个/高倍视野)分层的Ki67指数小提琴图。组间比较采用Wilcoxon独立样本检验,红色符号表示各亚组有丝分裂指数(A)或Ki67指数(B)的平均值。

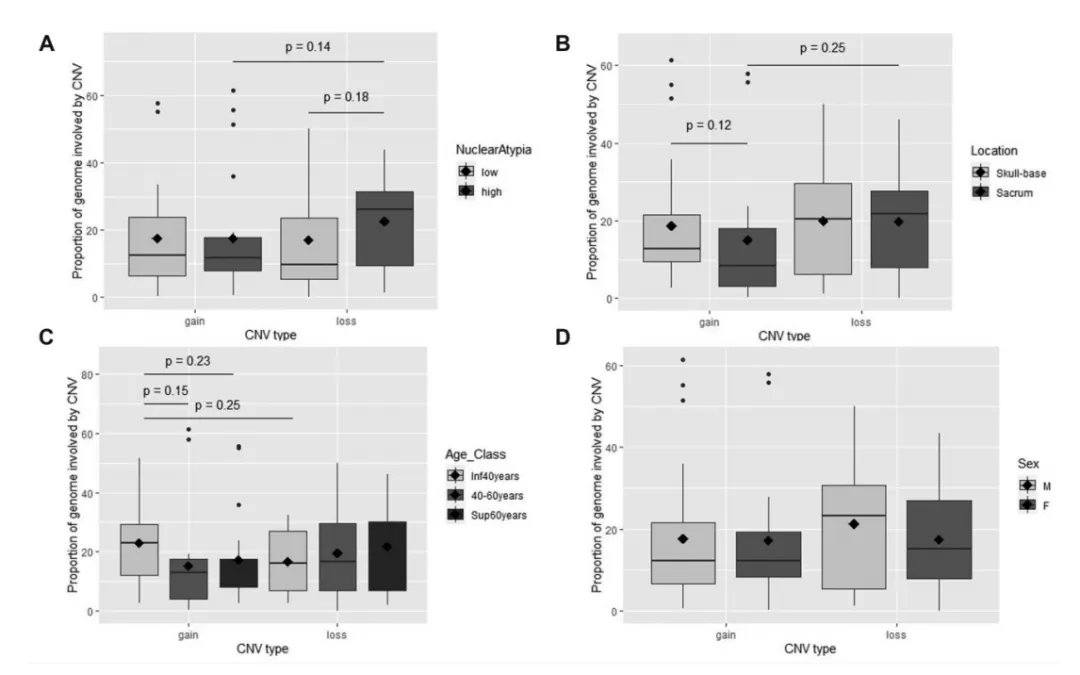

然而,根据这些预后因素(Ki67指数、核异型性程度及有丝分裂指数)进行分组比较时,基因组拷贝数增加或缺失所占比例的平均值未呈现显著差异。

年龄分布与发病部位特征分析显示:颅底脊索瘤在40岁以下患者中的发生率显著较高,而骶骨脊索瘤主要集中于60岁以上人群(p=0.004)。进一步通过均值比较分析发现,不同性别、年龄组及肿瘤部位(颅底与骶骨)患者的基因组拷贝数变异比例均无统计学差异(图5)。

图5展示基于临床病理分层的基因组异常(CNV类型:增加/缺失)均值比较:(A)按核异型性分级、(B)按肿瘤部位(颅底/骶骨)、(C)按年龄分层(<40岁、40-60岁、>60岁)、(D)按性别分组的脊索瘤基因组拷贝数增加/缺失比例箱式图。组间比较采用Wilcoxon检验,菱形符号表示各亚组基因组拷贝数变异比例的平均值。

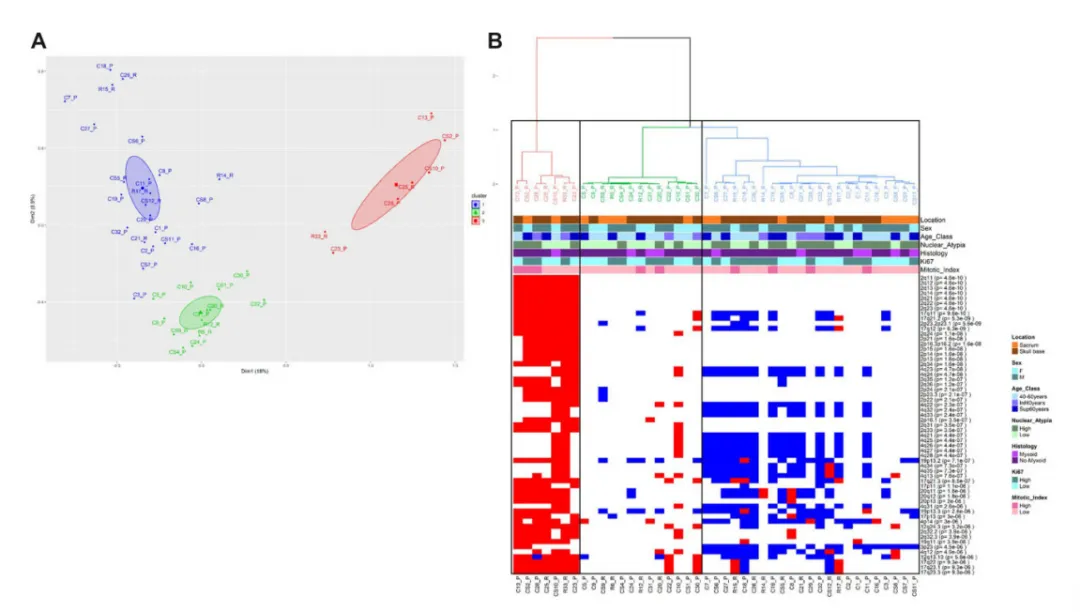

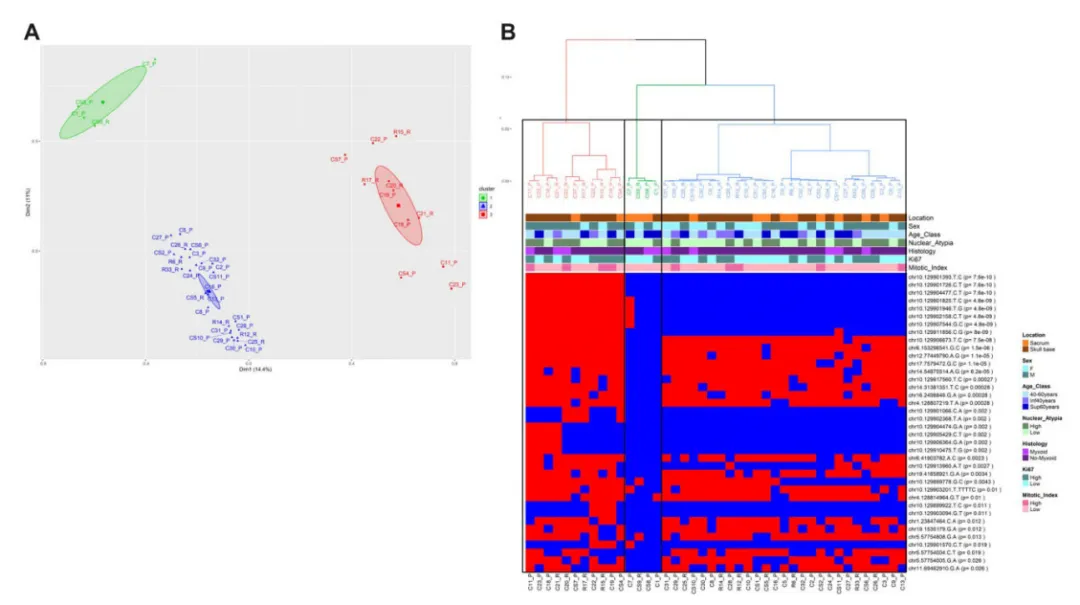

基于多重对应分析(MCA)的脊索瘤基因组变异探索性分析显示:在已识别的321个拷贝数变异(CNV)中,采用聚合层次分类法对对应分析结果进行处理,结果显示脊索瘤患者可聚类为三个亚群(图6A)。该聚类特征可由246个达到统计学显著性(p<0.05)的CNV位点描述(补充数据图S1)。总体观察发现,红色聚类主要表现为拷贝数增加特征,而蓝色聚类则与拷贝数缺失显著相关。通过筛选59个达到严格显著性阈值(p<1x10-5)的CNV位点,进一步凸显了脊索瘤的分子分型特征(图6B)。然而,个体聚类与临床病理学特征的关联性分析未发现显著相关性。

图6展示基于CGH检测321个拷贝数变异(CNV)的脊索瘤患者多重对应分析(MCA)。CGH数据的前两个维度分别解释总方差18%和8.9%,累计贡献率26.9%。在第一维度中,88个CNV位点(p<0.05)与维度显著相关(R2>40%,p值范围4.6x10-1~2.95x10-5);第二维度中8个CNV位点达到显著水平(R2>40%,p值范围4.7x10-7~3.35x10-5)。附加临床病理变量与两个维度均无显著相关性。(A)MCA散点图显示拷贝数变异解释队列27%的方差,不同颜色/符号代表主成分层次聚类(HCPC)划分的亚群,置信椭圆标示聚类中心;(B)热图展示59个显著区分3个聚类的CNV位点(p值范围4.6x10-1°~9.3x10-6),红色/蓝色分别表示拷贝数增加/缺失,空白表示正常拷贝数,树状图下方标注临床病理特征。

经Benjamini-Hochberg多重比较校正后,单变量分析(卡方检验)同样未发现任何基因组异常与所研究的临床病理变量存在显著关联。通过新一代测序(NGS)检测到的85个基因变异中,对应分析的聚合层次分类结果同样支持脊索瘤患者的三聚类模型(图7A)。38个显著性基因变异(p<0.05)进行表征(图7B)。分析显示红色聚类在多数基因位点呈现单核苷酸多态性(SNP)或插入缺失(INDel)变异特征,而绿色聚类则整体表现为基因变异缺失。个体聚类与临床病理特征之间仍未建立显著关联。

图7展示基于NGS检测85个基因变异的脊索瘤患者多重对应分析(MCA)。两个维度分别解释方差14.4%和11%,累计贡献率25.5%。第一维度中8个基因变异(p<0.05)与维度显著相关(R2>40%,p值范围3.7x10-17~4.4x10-12),临床病理变量与两个维度均无显著相关性。(A)MCA散点图显示细胞周期调控基因多态性状态解释队列25%的方差,聚类方法与置信椭圆设置同图6;(B)热图展示38个显著区分3个聚类的基因位点(p值范围7.6x10-2),红色/蓝色分别表示变异存在/缺失,树状图下方标注临床病理特征。

这些新发现进一步支持了脊索瘤不应被视作单一分子实体的观点,其分子异质性可能为未来个体化治疗策略提供重要依据。

- 所属栏目:脑瘤病因

- 如想转载“脊索瘤研究新突破:揭示颅底与骶骨的不同机制,带来治疗新希望”请务必注明来源和链接。

- 网址:https://www.incsg.com/naoliu/bingyin/6932.html

- 更新时间:2025-10-30 10:26:06