【INC国际大咖研究成果】造釉细胞型颅咽管瘤:治疗策略的演变

发布时间:2025-10-27 13:58:35 | 阅读:次| 关键词:【INC国际大咖研究成果】造釉细胞型颅咽管瘤:治疗策略的演变

- [案例]动脉瘤夹闭术后七年,患者为何突发昏迷?

- [案例]39岁女子突发剧烈头痛,检查揪出“元凶”竟是脑动静脉畸

- [案例]【出国看病】脑膜瘤患者德国治疗案例

- [案例]揭秘大脑的“不速之客”:垂体瘤的那些事儿,你了解多

- [案例]巴教授联袂北京天坛医院,高难度脑瘤手术再获成功

- [案例]天坛医院手术纪实 | 高知精英的她,高难度开颅术后18月恢

INC国际小儿神经外科专家、现任《Child's Nervous System》主编Concezio Di Rocco教授近期发表关于造釉细胞型颅咽管瘤治疗策略演变的研究论文。以下是该研究的主要内容概述。

研究背景

尽管小儿神经外科领域持续取得进展,但由于造釉细胞型颅咽管瘤(AC)毗邻视通路、垂体、下丘脑及Willis环等重要结构,治疗后仍可能导致严重的内分泌功能紊乱、认知障碍及神经功能损伤,严重影响患者的生存质量(QoL)。对生存质量的重视推动了AC治疗策略的不断演变。本文通过历史回顾分析AC治疗的里程碑事件及当前主要治疗方案。

研究方法

本研究采用文献综述方法,系统对比历史病例与近期病例系列。

研究结果

AC治疗发展可分为三个重要时期:

Cushing时代:重点关注手术安全性及手术入路探索;

显微镜时代:显微技术实现飞跃,肿瘤切除率与控制率显著提高,但生存质量改善有限;

当前时代:手术治疗与辅助治疗整合应用,肿瘤控制率略有下降但生存质量显著提升(总生存期保持稳定)。

研究者对比两组患儿数据:历史组(52例,1985-2003年,接受积极手术治疗)与当前组(41例,2004-2021年,接受综合治疗)。两组在肿瘤复发率、手术死亡率及总生存期方面无显著差异,但当前组术后全垂体功能减退、肥胖及视力恶化发生率显著降低。

研究结论

根治性手术可实现良好的肿瘤控制效果,但存在较高永久性并发症风险。综合治疗策略虽然复发率相对较高,但能达到同等的肿瘤控制效果并显著提升患者生存质量。经鼻/脑室内镜技术、质子疗法以及AC囊肿管理方面的进步成为改善预后的关键因素。

典型病例影像学表现

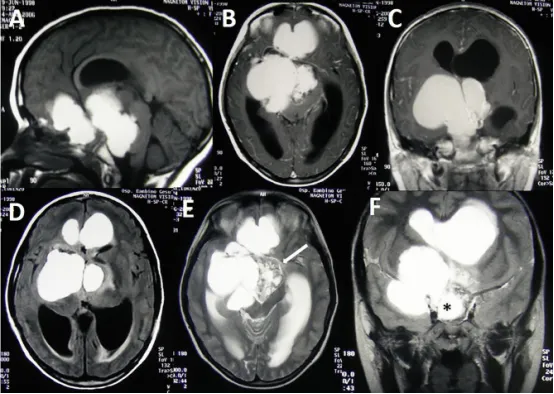

11岁男性患儿的巨大颅咽管瘤MRI表现:钆增强T1序列显示大型强化囊性成分(图A、B、C),病变范围延伸至前、中、后颅窝。同时存在明显的双侧脑室积水(图A-E)。FLAIR序列显示囊液信号高于脑脊液(图D)。值得注意的是,肿瘤实质成分占比很小(图E,箭头指示),但累及Willis环区域(图F,星号指示)。

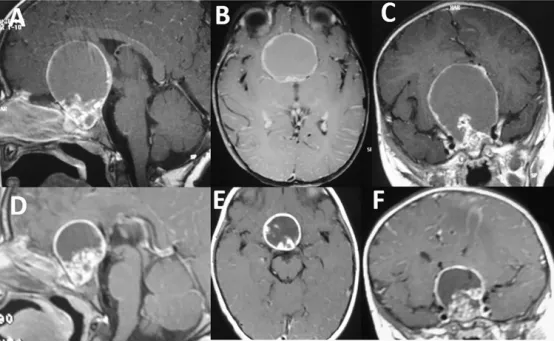

5岁女性患儿的颅咽管瘤(AC)T1加权MRI表现:矢状位(A)、轴位(B)和冠状位(C)序列均显示鞍区存在较小的实性肿瘤成分;同时可见巨大的鞍上/第三脑室囊性病变,其范围显著超过实性部分。

治疗随访结果(图D-F):经过3个周期腔内治疗(IA)后,2年复查MRI显示疾病控制良好,囊肿体积明显缩小;囊壁仍保持较厚形态,呈现"僵硬"外观,提示可能存在纤维化改变。

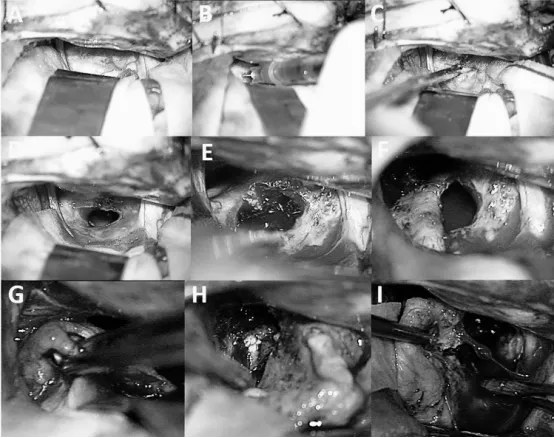

同一病例术中视图(该患儿于8岁时接受手术,即腔内治疗3年后因肿瘤初步再生而进行)。尽管已抽吸囊液(A、B、C),肿瘤包膜仍呈现纤维化、增厚,且与周围结构粘连紧密难以分离;囊液移除后包膜未见塌陷(D、E、F)。这种情况使肿瘤切除手术更为复杂(G、H、I)。

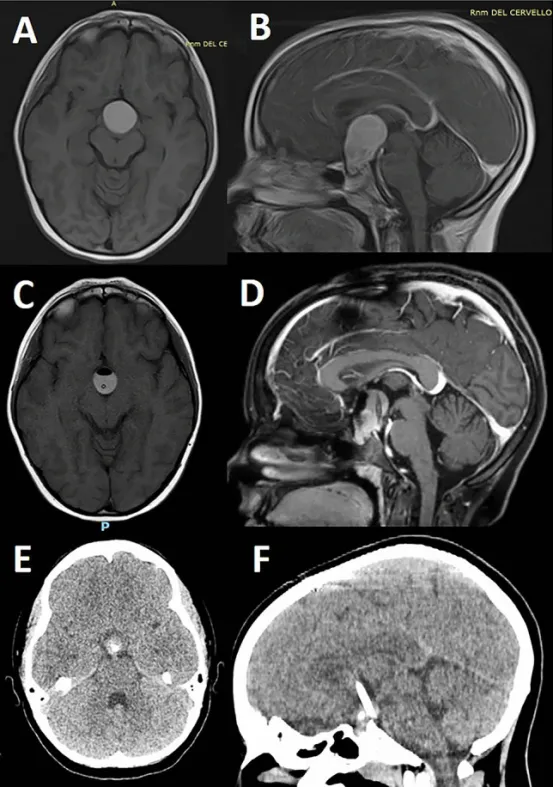

7岁女性患儿的T1加权MRI平扫(图A)及增强扫描(图B)显示颅咽管瘤(AC)。增强后可见肿瘤实性部分强化,囊性成分呈典型表现。

介入治疗后影像(图C、D):导航引导下放置囊内导管并抽吸出典型"机油样"囊液后,复查MRI显示囊肿体积显著缩小,周围受压结构(如视通路、第三脑室)获得有效减压;囊壁仍可见残留强化,但占位效应明显缓解。

长期随访结果(图E、F):末次随访(4年后,完成3周期腔内治疗/IA后)CT扫描证实囊性成分基本消失,仅残留小型、钙化的鞍内肿瘤实性部分;未见囊肿复发或进展征象,提示病情长期稳定控制。

作者简介

Di Rocco教授在儿童神经外科领域著述丰富,其学术著作对该学科发展具有重要贡献。

- 所属栏目:颅咽管瘤

- 如想转载“【INC国际大咖研究成果】造釉细胞型颅咽管瘤:治疗策略的演变”请务必注明来源和链接。

- 网址:https://www.incsg.com/luyanguanliu/6903.html

- 更新时间:2025-10-27 13:53:59