颅底手术视野盲区优化:显微镜与神经内镜的协同应用

发布时间:2025-08-18 10:20:30 | 阅读:次| 关键词:颅底手术视野优化策略:显微镜与神经内镜的协同应用

- [案例]视神经胶质瘤和神经纤维瘤病两则案例分析

- [案例]下丘脑错构瘤致性早熟、“痴笑性”癫痫,这种“黑科技

- [案例]颅底手术视野盲区优化:显微镜与神经内镜的协同应用

- [案例]延髓颈髓占位深度解析:生命中枢占位危机

- [案例]面神经鞘瘤诊疗:9岁患儿CPA区巨大肿瘤全切与神经功能重

- [案例]较大脑干海绵状血管瘤全切术后两年没有复发,“运动达

福洛里希教授(Prof. Sebastien Froelich)认为,显微镜与内镜技术在复杂颅底疾病手术中应是互补(complementary)而非竞争(competitive)或互斥(opposite)关系。这一理念贯穿其所有手术实践:对于复杂复发脊索瘤,常在显微镜下切除后使用多角度内镜探查残余肿瘤。完成“筷子技术”的关键在于延长并塑形柔性冲洗管头部。

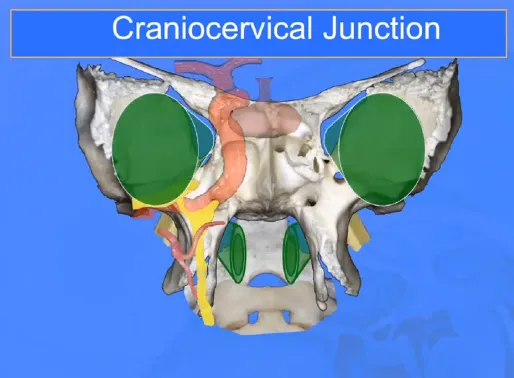

颅颈交界区作为头颈与脊柱的过渡带,解剖结构复杂,涵盖斜坡、枕骨大孔及寰枢椎等骨性结构,毗邻鼻咽部、脑干、多组颅神经及颈内动脉/椎-基底动脉系统。该区域的“骨性遮蔽”特性使颅底手术面临挑战——突破一层骨性屏障后,常发现更深层结构遮蔽病灶。即便借助显微镜突破某一解剖屏障,仍可能需神经内镜接力完成深部病灶的暴露与切除。

现代神经外科发展史也是手术工具的演进史。神经外科显微镜显著提升了手术精度,减少周围组织损伤风险。神经内镜则进一步扩展了颅内操作通道,使显微镜难以触及的区域得以可视化。“显微镜+内镜”双镜联合手术模式融合二者优势,在保障安全前提下最大化肿瘤切除范围。世界神经外科联合会(WFNS)颅底手术委员会前主席、INC法国Sebastien Froelich教授是该领域双镜联合应用的权威专家。

颅椎交界处(CVJ)是轴向骨骼中高度灵活的动态区域。系统发育形成精密骨韧带结构,为探索空间提供支撑,并促进人类眼-手协调运动的发展。然而,该区域肿瘤生长如同高危操作,轻微失误即可导致灾难性后果。下文解析这位国际颅底专家如何应对此类挑战。

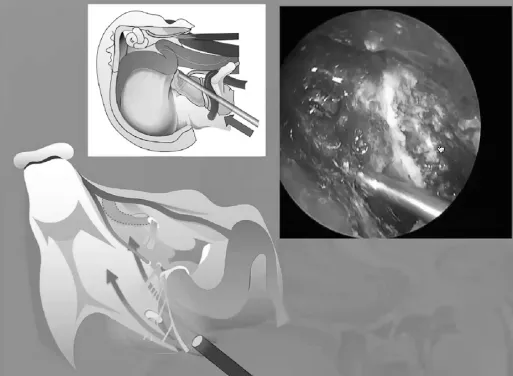

“筷子手法”经鼻内镜入路处理颅颈交界区肿瘤

经鼻内镜入路暴露颅颈交界区,需剥离后方咽部黏膜及肌肉。向侧方延伸极具挑战性:需切除部分下结节,剥离更多黏膜与肌肉,磨除翼板内侧。操作中需注意颈内动脉第二膝部,切除部分咽鼓管,并磨除部分枕髁方能抵达侧方区域,该过程耗时耗力。

案例分享

CASE 1

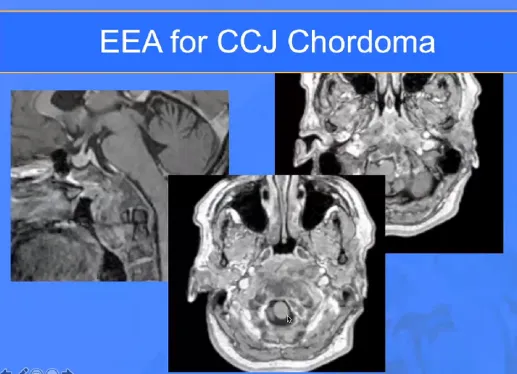

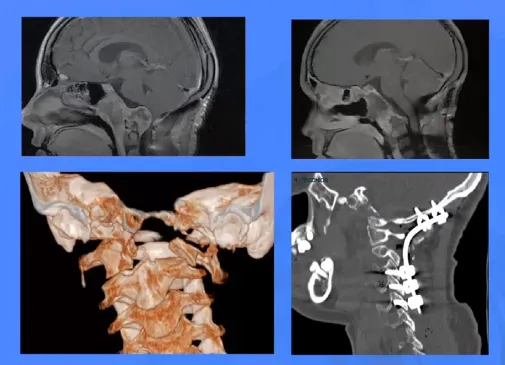

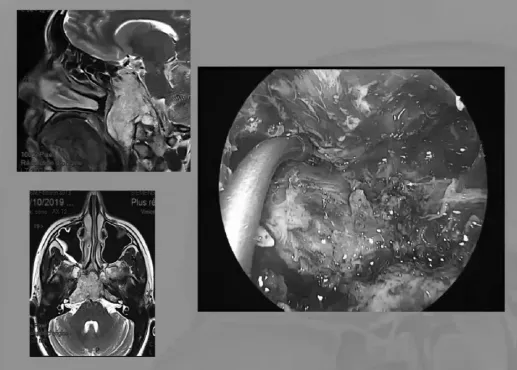

▼此例手术先行鼻中隔推移,再推移正常组织,随后磨除枕髁暴露舌下神经管。手术虽具挑战,但效果良好。长期随访显示,因所有切开的软组织均复位,术后外观满意。内固定后患者颅颈交界区稳定性良好。

CASE 2

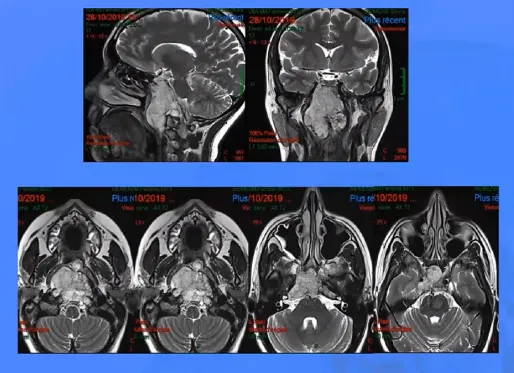

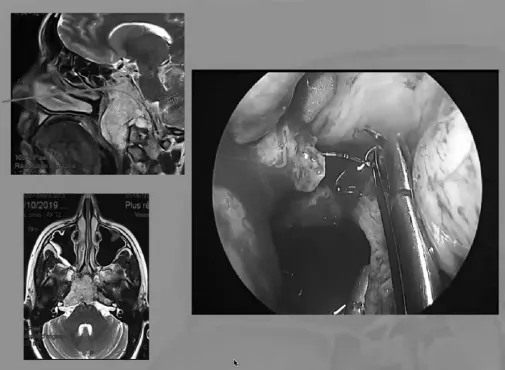

▼下图病例肿瘤体积较大,使用30度、45度及70度内镜配合带角度器械完成切除。手术步骤:切开黏膜→推移蝶窦黏膜→进入肿瘤。当前正积极开发专用器械,无此类器械难以完成此类手术。

▼下图展示所述带角度器械。最终采用脂肪修补,并行内镜下缝合——该操作复杂耗时但价值显著。

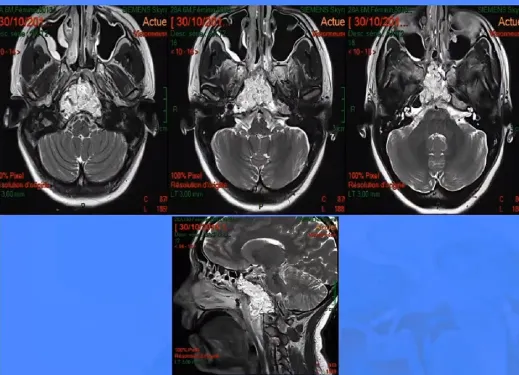

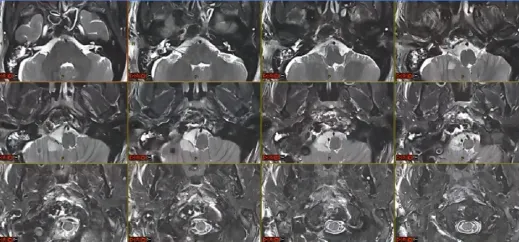

▼术后MRI显示高信号脂肪组织。经鼻内镜入路被视为抵达颅颈交界区的更优方案。

显微镜+内镜双镜联合处理颅颈交界区肿瘤

选择适宜手术入路至关重要。神经内镜是特定适应症的有效工具,但非万能方案。部分病例需联合显微镜与内镜手术。

颅底手术需抵达深部区域,通常有两种策略:创建宽敞手术通路(增加组织暴露风险),或缩小通路并依赖内镜增强内部视野。福洛里希教授在绝大多数手术中将内镜作为必备工具,用于观察开颅未暴露区域。内镜与显微镜协同近乎完美,因颅底手术深度要求内镜不可或缺。

案例分享

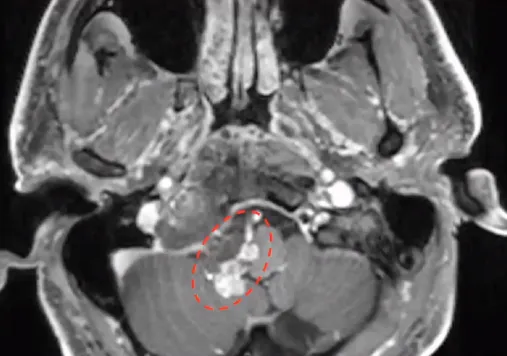

▼本例肿瘤累及颈1-2节段,未侵及硬膜内,故未选用内镜。考虑脑脊液释放等因素,采用后外侧入路。借助45度内镜向上观察,磨除岩骨后方可显露颈内动脉岩骨段及海绵窦段。显微镜下进行双手操作(神经外科医师熟悉模式)。肿瘤切除后需行固定术。

INC国际双镜联合手术专家

福洛里希教授担任全球40余国家、50多所医学院课程主任及讲师。作为WFNS颅底手术委员会前主席,长期担任法国IRCAD国际培训中心颅底课程主讲人,在微创手术教育领域声誉卓著。

近年福教授多次来华开展颅底解剖学、神经内镜颅底应用进展、颅颈交界区肿瘤术式等专题讲座,与医学同道深入交流。专注颅底手术领域,精通显微镜开颅入路与内镜经鼻入路,尤擅双镜联合技术处理此复杂区域。秉持“一切为患者而战”理念,为特定肿瘤设计个体化手术入路。

- 所属栏目:脑肿瘤

- 如想转载“颅底手术视野盲区优化:显微镜与神经内镜的协同应用”请务必注明来源和链接。

- 网址:https://www.incsg.com/huanzhegushi/naozhongliu/6380.html

- 更新时间:2025-08-18 10:08:34