手术时机是否可延迟?脊髓肿瘤预后因素:基于20年2325例大样本研究

发布时间:2025-07-27 09:06:33 | 阅读:次| 关键词:手术时机是否可延迟?脊髓肿瘤预后因素:基于20年2325例大样本研究

- [案例]脑镰旁钙化型脑膜瘤案例分析

- [案例]5岁幼童脑干遭巨瘤侵袭,中脑、桥脑手术挑战极限,开颅

- [案例]国际教授来华手术示范全过程纪实,INC巴教授再次成功手

- [案例]三尺讲台教书育人,遭遇脑干胶质瘤,以为生命就此止步

- [案例]丘脑中脑出血致偏瘫——“手术禁区”上连根拔除“不定

- [案例]海绵窦手术为何“劝退”这么多人?INC福教授不开颅全切

脊髓肿瘤患者最担忧什么?一惧手术,二惧瘫痪。患者及家属常提出诸如“术后会瘫痪吗?”、“若不手术是否也会瘫痪?”等问题。这表明大众对脊髓肿瘤存在认知盲区,其中关于“何时手术”的争议尤为突出。

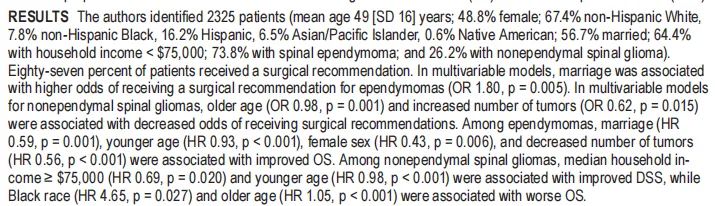

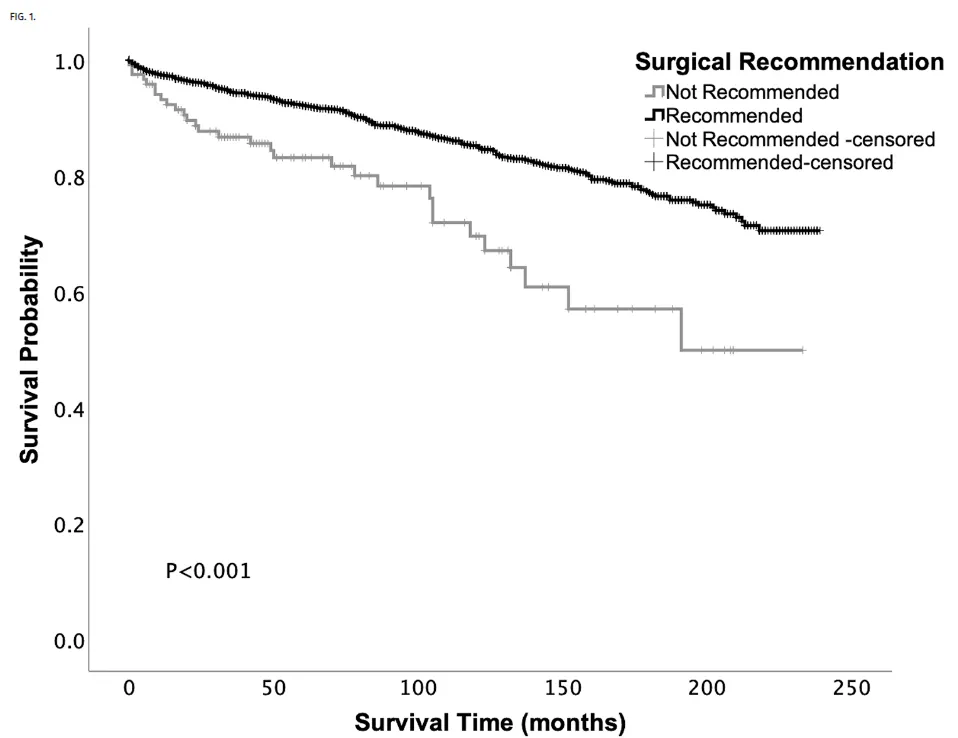

一项研究基于SEER数据库2000-2019年间2325例成人脊髓髓内肿瘤患者的分析显示,整体手术推荐率高达87%。其中,脊髓室管膜瘤患者(占比73.8%)的手术推荐比例更是达到93%。研究揭示了一个关键发现:未接受手术推荐的室管膜瘤患者中位生存期(163.7个月)显著短于手术组(202.4个月),近40个月的生存差异具有统计学显著性(p<0.001)。Kaplan-Meier生存曲线直观呈现了手术干预带来的生存获益。

这些数据有力表明,对多数脊髓肿瘤患者而言,及时手术干预与更优的长期预后密切相关。临床决策时需权衡手术风险与延误治疗可能导致的生存损失,以寻求最佳治疗时机。

Kaplan-Meier曲线描述了接受与未接受脊柱室管膜瘤手术建议的患者之间的生存率差异(n = 1717)。

进一步采用多因素Cox比例风险模型评估影响疾病特异生存率(DSS)和总生存期(OS)的因素。结果显示:

接受放疗(HR 3.64,p<0.001)或化疗(HR 5.58,p<0.001)的患者疾病特异生存率显著降低;

接受手术切除的患者疾病特异生存率显著改善(HR 0.18,p=0.004)。

INC 髓内室管膜瘤早期手术如何改善预后?

椎管肿瘤可分为硬膜外与硬膜内两大类。硬膜内肿瘤在中枢神经系统肿瘤中占比不高(5%-15%),且以髓外病变为主,髓内肿瘤相对少见。髓内肿瘤中,室管膜瘤约占30%-40%,其余主要为星形细胞瘤和血管母细胞瘤。

髓内室管膜瘤(IE)好发于30-60岁人群,其典型临床表现包括步态障碍、共济失调和感觉缺失,而膀胱/直肠功能障碍或运动功能减退相对少见。

对于影像学高度怀疑且已出现症状的病例,当前标准治疗方案是在神经功能监测下实施最大安全范围切除。当存在术后残留或病理证实为高级别肿瘤时,建议辅以放射治疗,化学治疗则仅限于临床试验或手术/放疗不可行的特殊情况。

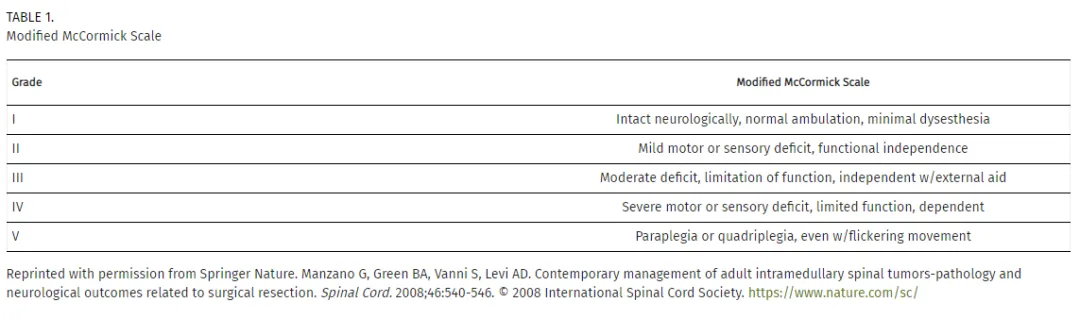

在手术预后评估方面,多项研究明确了影响神经功能恢复的关键因素,包括肿瘤解剖位置、患者年龄、症状持续时间、肿瘤出血情况、是否复发以及术前神经功能状态等。改良McCormick分级(mMS)是当前广泛应用的预后评估工具,将mMS I-II级(神经功能正常或轻度障碍)视为良好预后,而III-V级(中度至重度功能障碍直至瘫痪)则认定为不良预后。

改良McCormick分级标准如下:

Ⅰ级:神经功能基本正常或轻微异常,行走正常;

Ⅱ级:轻度感觉、运动功能异常,肢体功能基本正常,仍能独立维持功能;

Ⅲ级:中度感觉、运动功能受损,肢体功能受限,生活完全或部分自理,需要额外辅助设备;

Ⅳ级:重度感觉、运动功能异常,严重肢体功能障碍,生活不能自理;

Ⅴ级:偏瘫或四肢瘫痪,可伴肢体不自主运动。

值得注意的是,即使是mMS II级患者,其日常生活能力和生活质量也可能受到显著影响。这一发现促使临床医师重新审视手术目标,从单纯的肿瘤学控制转向兼顾最佳神经功能保护。

现有证据强烈支持早期手术干预的重要性。临床观察显示,术前神经功能完好的患者在规范化显微神经外科手术后,更易获得mMS I级的理想结局;反之,术前已出现神经功能恶化的患者完全恢复的可能性显著降低。尤其值得关注的是,仅表现为轻度功能障碍(mMS II级)的患者,若能在症状出现后1年内接受手术治疗,且入院时未出现步态异常或共济失调,其功能恢复前景最为乐观。

然而需指出,即便在最完善的围手术期管理下,仍有少数患者可能面临不可逆的神经功能损害。基于这些发现,对症状轻微的髓内室管膜瘤患者实施早期手术干预已成为临床共识。安全的手术切除不仅能有效控制肿瘤进展,更能最大程度保护神经功能,是该病的核心高效治疗手段。

INC "必须手术,不容拖延。" 积极手术的他恢复良好!

40岁刘先生因持续性颈肩酸痛、手抖、平衡性差、头晕等症状就医,确诊为脊髓髓内肿瘤。由于肿瘤位于解剖结构极其复杂的脊髓内,手术致瘫风险极高,即使简单活检也可能导致残疾。多地咨询均因手术易致残而建议保守治疗,但若不手术,症状将持续加重。

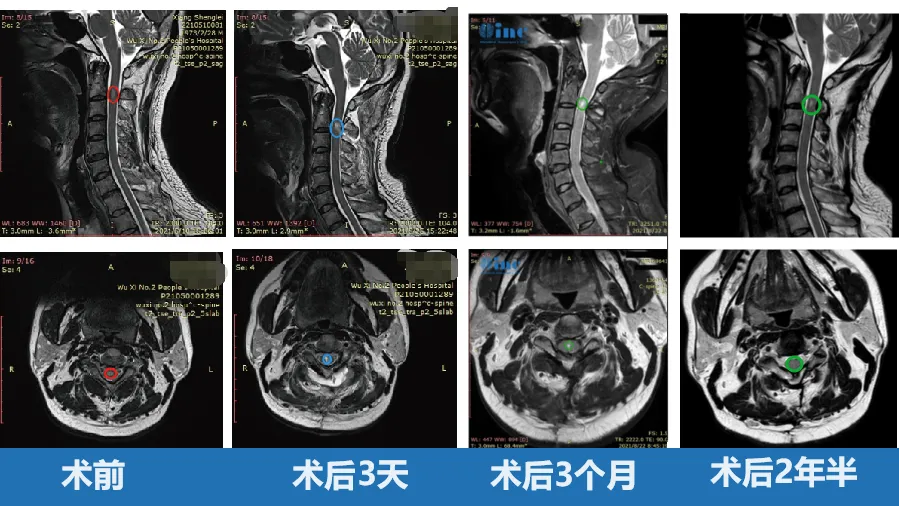

为尽早解除肿瘤威胁,他通过INC国际神经外科医生集团,最终寻求巴特朗菲教授进行示范手术,脊髓肿瘤得以完整切除。术后4年随访显示恢复良好,无复发。目前生活及运动功能均正常。

术后当天拔除气管插管,术后第2天即转出ICU,术后第3天可下地自如行走。术后两周出院,患者术前症状大多消失,无新发神经功能症状,无术后感染或并发症。

术前影像:颈2平面脊髓内可见椭圆形短T1长T2信号,信号较均匀,边界尚清,大小约7.8X4.1X5.0mm,增强后明显强化。术后:肿瘤获顺利全切,无新发神经损伤,无瘫痪,术后复查无复发。

术后第三天查房: 刘先生恢复良好,巴教授查看后再次给予肯定。

术后第六天查房: 刘先生已可正常下床行走,自述状态极佳,对巴教授深表感谢。刘先生与巴教授合影留念。

脊髓髓内肿瘤作为潜在风险源,持续损害患者的神经功能。刘先生的经历表明:当保守观察等同于消极等待时,积极选择手术可能是改善预后的关键途径。但在这场关乎功能预后的抉择中,两个关键因素决定了迥异的结局——手术时机与主刀医师的选择。

早期手术的意义远超肿瘤切除本身。在神经症状初现时果断干预,常能保留患者宝贵的运动与感知功能。临床实践反复证实,在肌力保留、步态未受影响时即接受手术的患者,术后生活质量显著优于犹豫不决者。当肿瘤压迫脊髓时,每分每秒的延误都可能导致不可逆的神经损伤,使本可控制的病情演变为永久性残疾。

然而,相同的手术由不同医师操作,结果可能天差地别。脊髓手术是神经外科领域的高精度操作,要求主刀医师具备深厚的解剖学功底及丰富的成功手术经验。刘先生的幸运在于遇到了巴特朗菲教授这样的顶尖专家。

在脊髓肿瘤治疗中,时间等同于功能保留,选择关乎预后命运。唯有把握最佳手术时机,并托付给真正值得信赖的专家,方能使“避免瘫痪”的期望成为现实,真正实现功能恢复与健康生活。

- 所属栏目:脊髓肿瘤

- 如想转载“手术时机是否可延迟?脊髓肿瘤预后因素:基于20年2325例大样本研究”请务必注明来源和链接。

- 网址:https://www.incsg.com/huanzhegushi/jisuizhongliu/6153.html

- 更新时间:2025-07-27 08:59:57