无需开颅如何“探脑取瘤”?LOTTA脑室镜开创脑室手术微创时代

发布时间:2025-05-16 10:02:39 | 阅读:次| 关键词:LOTTA脑室镜开创脑室手术微创时代

- [案例]脑海绵状血管瘤“吃透”的中脑,脑干出血急送ICU的她如

- [案例]“虽小,却危及性命” 脑干海绵状血管瘤出血成功手术重

- [案例]视路胶质瘤治疗陷困局:近失明患者该如何突破“切不净

- [案例]6岁男孩车祸“撞出”脑肿瘤,为何“因祸得福”?

- [案例]北美可能再也没有比SickKids更好的儿童医院了

- [案例]国际颅底教授“零并发症”全切较大颅咽管瘤,35岁精英重

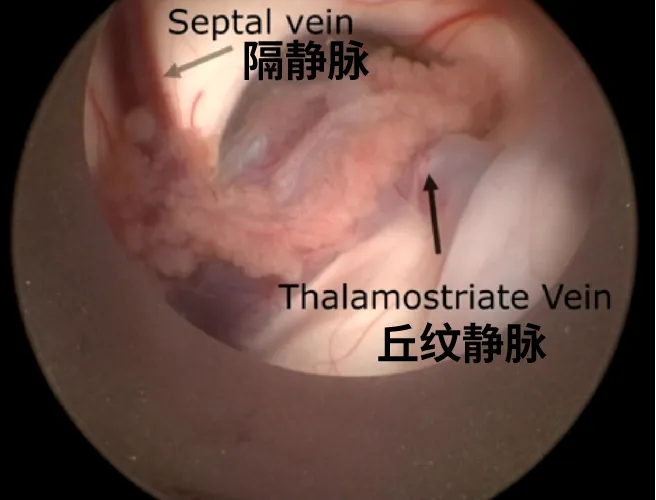

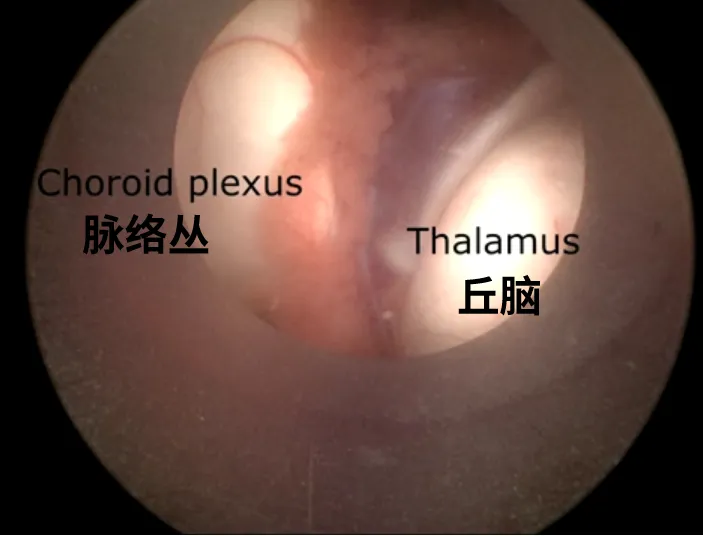

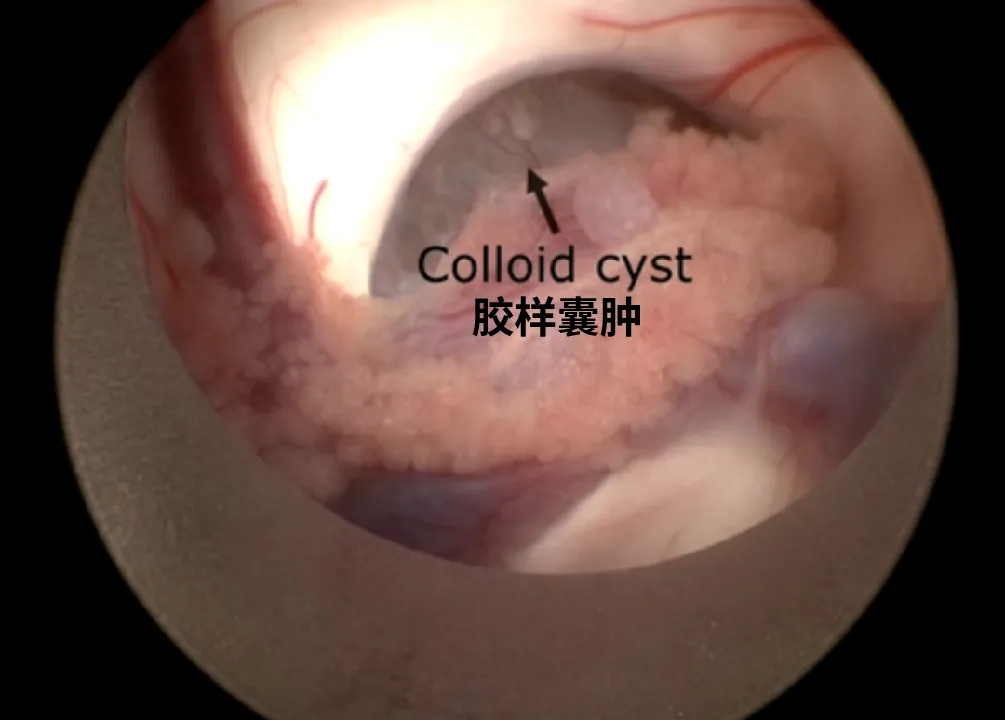

通过一条纤细的“通道”,便能抵达大脑深部的第三脑室——这片区域清澈通透,恍若神秘的“颅内秘境”,脉络丛如珊瑚状舒展,而目标病灶清晰呈现:一例隐匿于第三脑室的病变。抵达此处殊为不易,粗大的丘纹静脉部分覆盖囊肿表面,一旦损伤将引发严重后果!

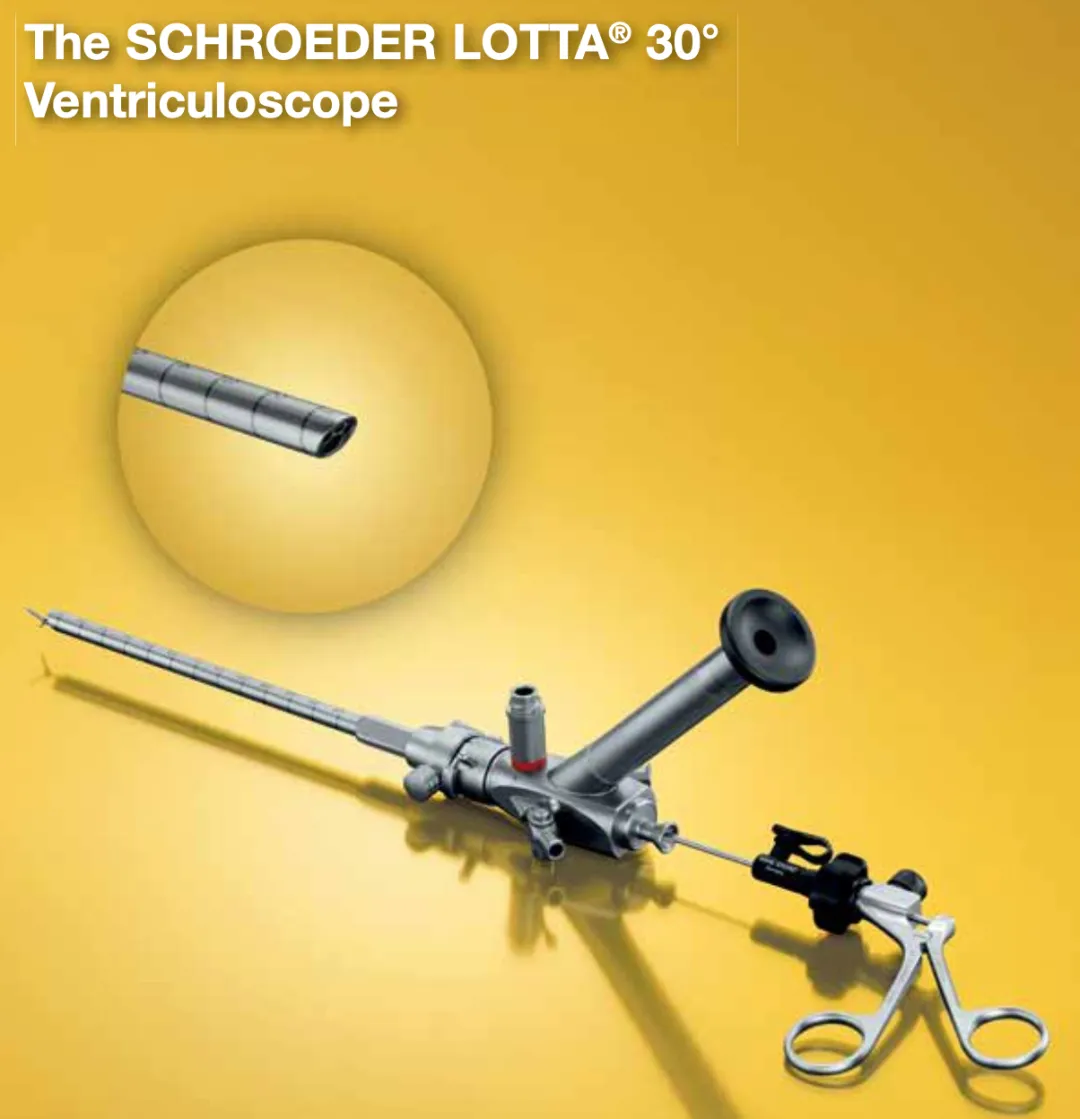

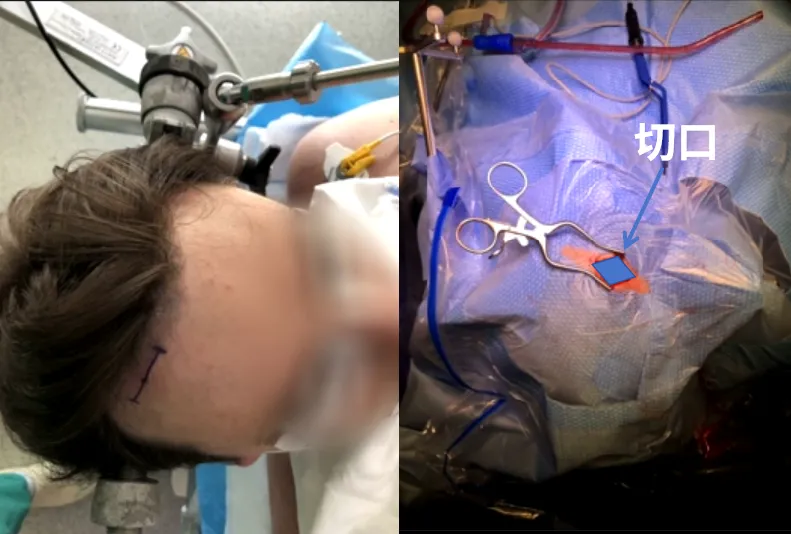

此次手术任务,是在内镜引导下经脑室路径精准清除病灶。而这条关键的“通道”,正是LOTTA脑室镜!无需传统开颅术式,仅于发际线旁开设微小操作通道,即可安全完成手术。术后患者恢复状况良好,实现了微创性与手术效率的双重优化。

三脑室清晰影像

术后手术切口

第三脑室手术为何难度高?

第三脑室肿瘤手术面临极高难度与风险,主要成因包括:病灶位置深在(居于脑中线深部,毗邻丘脑、下丘脑等重要结构)、解剖结构复杂(邻近垂体柄、视交叉、大脑内静脉等关键血管神经)、手术入路局限(需经狭窄通道操作,易致周围组织损伤)。风险范畴涵盖术中出血(如大脑内静脉破裂)、术后并发症(下丘脑损伤引发电解质紊乱、意识障碍或长期内分泌异常)以及肿瘤残留或复发(因边界模糊或完整切除难度大)。需借助精准影像导航与神经电生理监测降低风险。

大脑如精密迷宫,LOTTA脑室镜如何助力精准诊疗?

LOTTA脑室镜的研发,源自世界神经外科学会联合会(WFNS)内镜委员会前主席Henry W. S. Schroeder教授的创新智慧。作为国际神经内镜领域权威,Schroeder教授凭借数十年临床经验与创新精神,打造出这款兼具高精度与微创特性的脑室镜系统。

值得一提的是,“LOTTA”这一命名取自Schroeder教授爱女之名,为这项尖端技术注入人文温度。其不仅为术者提供更清晰的手术视野、降低患者创伤,更体现神经外科医者对患者的关怀。

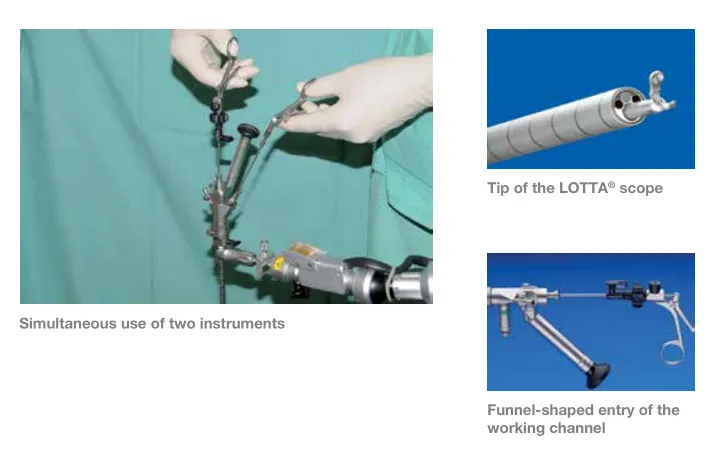

由施罗德教授发明,国际知名内镜厂商KARL-STORZ生产

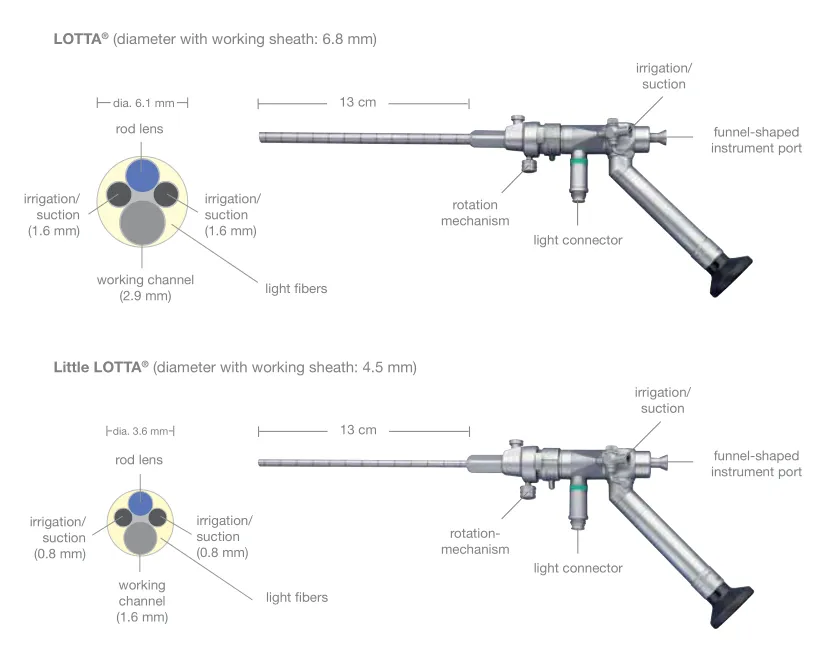

脑室镜作为神经外科核心技术,用于脑室内病变的微创诊疗。传统脑室镜常受限于视野狭窄、成像模糊等问题,而LOTTA脑室镜以三大核心技术优势革新现状:

超清成像,适应复杂环境

采用高透光光学系统,即便在蛋白质沉积或血性脑脊液环境中,仍能维持卓越图像质量,确保手术视野清晰稳定。

HOPKINS柱状透镜技术(6°视角)大幅减少视觉盲区,如同“推开脑室之门,尽览全貌”,成为神经外科医生的“精准视野工具”。

双型号设计,覆盖全场景手术需求

Little LOTTA:纤细灵活,适用于脑室造瘘、肿瘤活检、囊肿开窗等常规手术。

LOTTA:强化功能配置,专为高难度手术设计,如胶样囊肿完整切除、肿瘤切除、导水管成形术,甚至可同步完成支架植入。

微创精准,最大化患者获益

通过微小骨窗入路,显著降低脑组织损伤风险,缩短术后恢复周期。

一体化结构设计支持多器械协同操作,减少术中器械更换频次,提升手术效率。

全能表现:一镜多用的临床价值。LOTTA®30°可全面胜任各类脑室内手术:肿瘤切除术、脑室造瘘术、透明隔造瘘术、肿瘤活检、囊肿开窗术、支架植入术。

实战操作:LOTTA脑室镜发明者亲自主刀案例解析

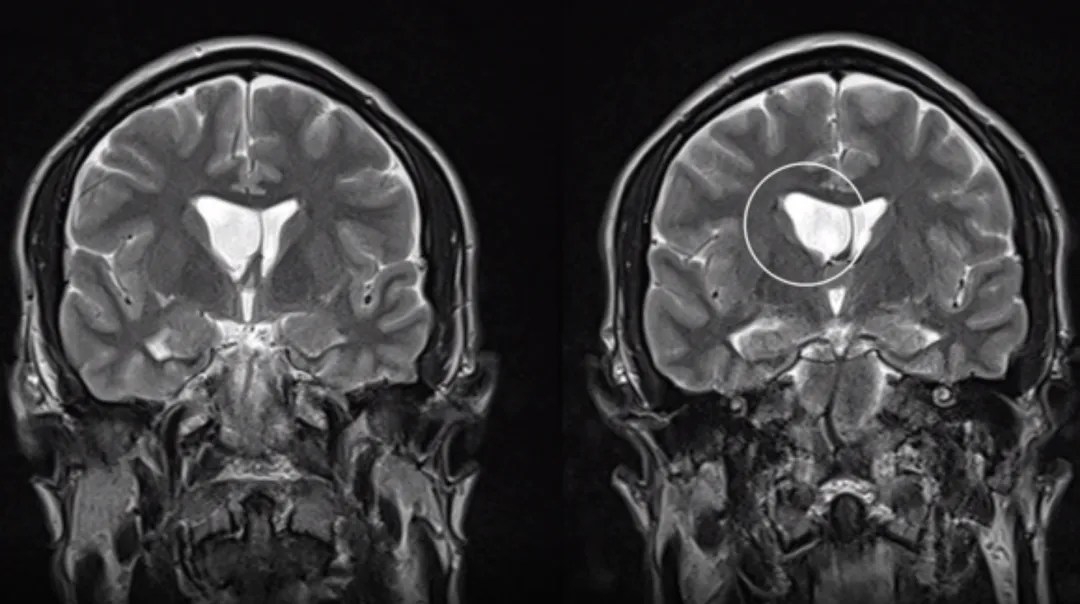

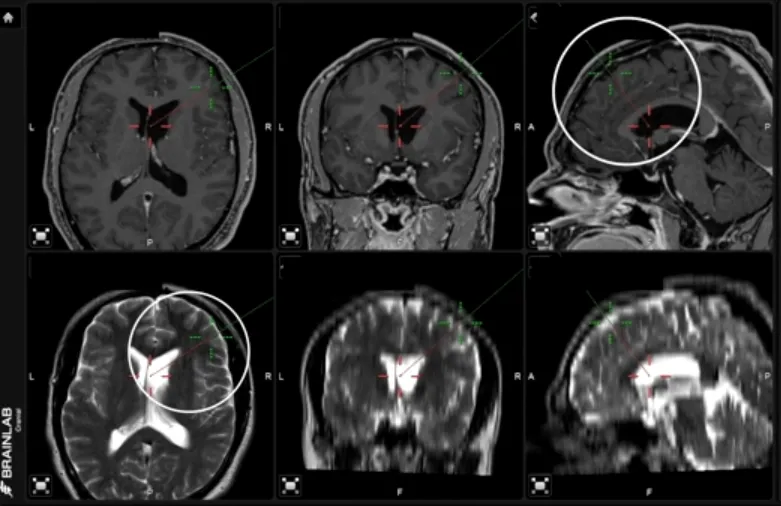

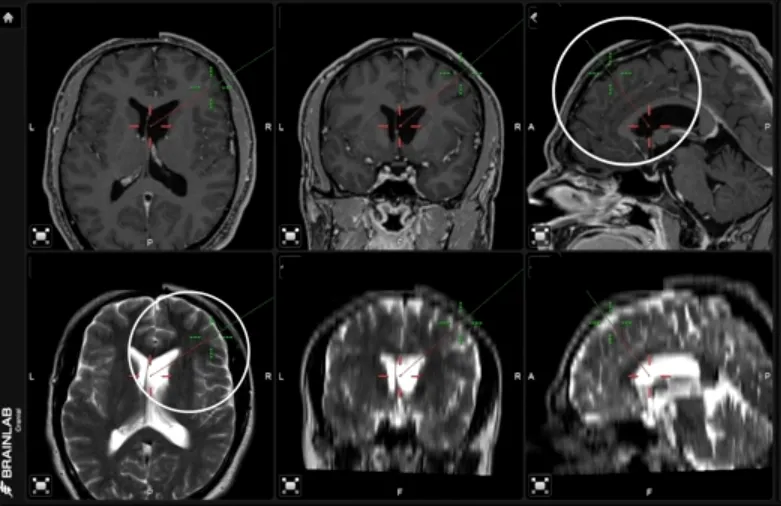

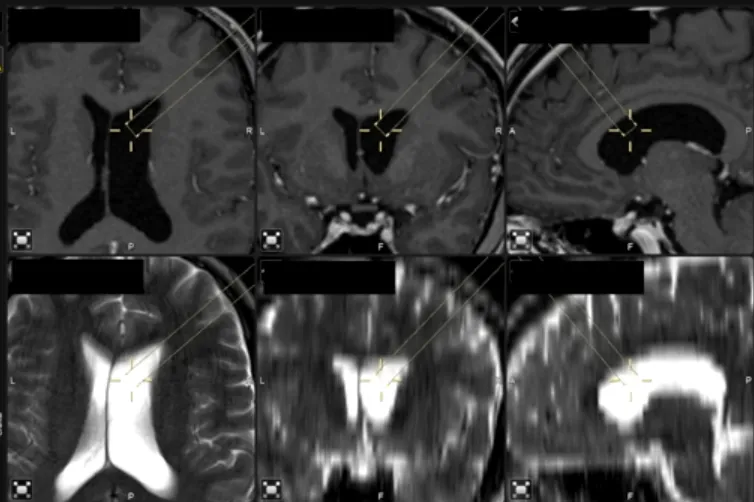

病例情况:42岁男性患者,表现为颅内压升高症状,伴头痛及间歇性恶心,术前MRI显示第三脑室胶样囊肿并右侧脑室扩张。施罗德教授决定采用纯内镜导航引导下经脑室切除术。

01术前规划

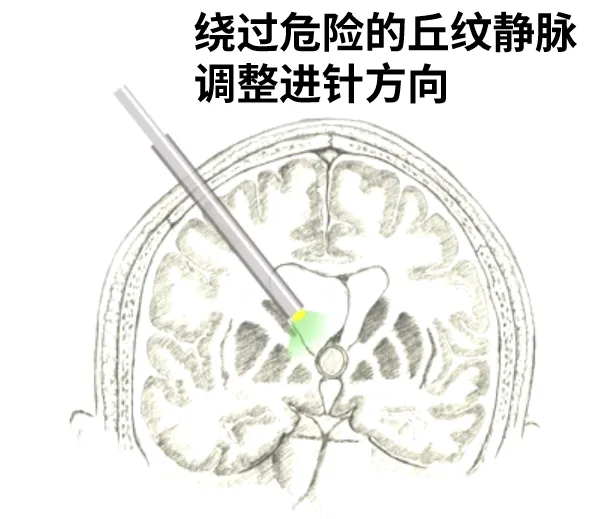

基于薄层T1加权MRI制定手术入路轨迹,目标为以尽可能偏外侧路径抵达室间孔处胶样囊肿。为实现该入路,初始轨迹非直接指向囊肿,而是更偏内侧的室间隔。

操作要点:

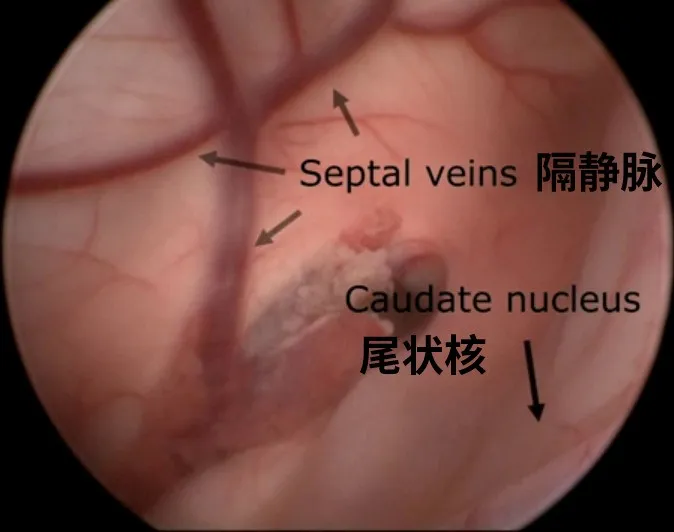

规避危险的丘纹静脉,调整进针方向

穿过尾状核头后,向下调整轨迹以抵达胶样囊肿

鉴于囊肿位于扩张的右脑室且紧邻室间孔,选择经右脑室入路

术前MRI显示该区域静脉纹显著,增加手术挑战性

设备配置:采用LOTTA系统联合气动内镜支架。

体位设计:患者取仰卧位,头部轻度前屈,使规划的钻孔点处于最高点,以减少术后气颅风险。

导航定位:借助神经导航确定准确入点,为兼顾美观,皮肤切口沿发际线后缘直线切开。

02手术实施

完成钻孔后,沿术前规划轨迹谨慎置入导航引导的内镜鞘,直达侧脑室,直视下可见室间隔及尾状核头。当内镜鞘覆盖尾状核头后,以鞘作为牵开器,轻度向外侧牵开尾状核头,以获取切除第三脑室顶部胶样囊肿蒂部的理想操作路径。

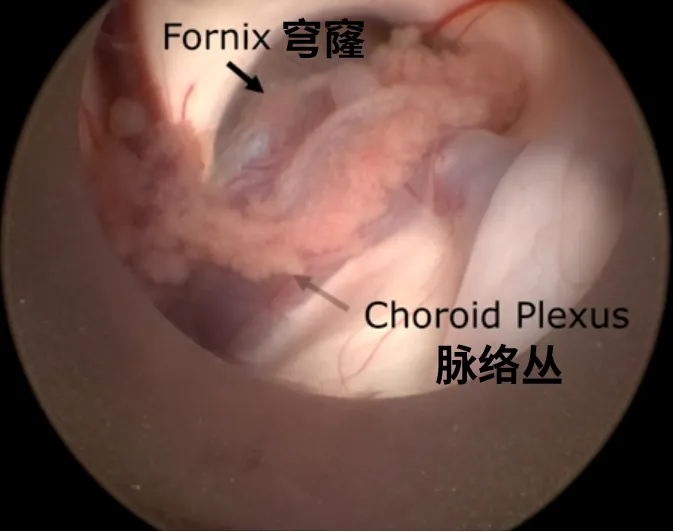

关键解剖标识:穹窿、脉络丛、丘纹静脉及隔静脉。

手术难点:粗大的丘纹静脉部分覆盖囊肿表面,在将囊肿游离至侧脑室过程中,需避免损伤丘纹静脉或穹窿,以防引发严重神经功能障碍或脑出血。

操作流程:

电凝处理覆盖囊肿表面的脉络丛,锐性切开后,以吸引管清除囊肿内容物,随后将囊肿移至侧脑室。

借助气动内镜支架,术者可双手操作器械进行锐性分离,充分暴露附着于脉络丛的囊肿蒂部。

03肿瘤切除环节

通过双手操作电凝及锐性分离技术,将血管化的囊肿蒂部与脉络丛分离,实现囊肿完整切除。

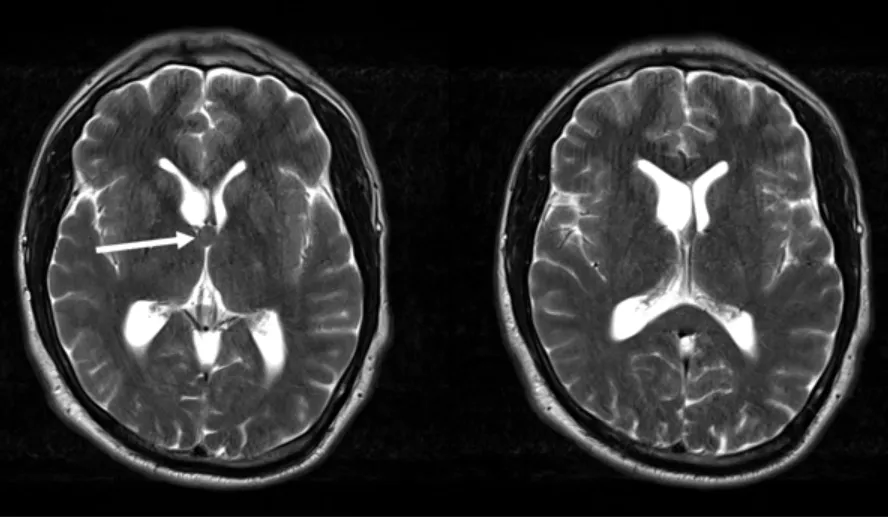

术后评估:

手术视野可见囊肿附着处脉络丛、完整的胼胝体及未受损伤的尾状核。

因室间孔过度狭窄,为避免损伤胼胝体,未对侧室间孔及中脑导水管进行血栓检查。

术后MRI显示入路通道偏外侧,未造成尾状核压迫性损伤。

结论:

运用LOTTA脑室镜结合双手锐性分离技术的纯内镜手术,可实现多数胶样囊肿的完整切除。

聚焦神经内镜前沿:国际诊疗进展分享

Henry Schroeder(德国)专业履历

前国际神经内镜联合会主席(2019-2023)

前世界神经外科学会联合会(WFNS)内镜委员会主席(2014-2017)

德国内镜神经外科和神经导航学会会员兼秘书

德国颅底外科学会科学委员会成员(2009)

德国格赖夫斯瓦尔德大学(Greifswald University)神经外科教授兼学科带头人(2004年至今)

Schroeder教授作为德国及国际神经内镜领域权威,常以特邀讲师身份指导国内神经外科专家开展垂体瘤、脑膜瘤等神经内镜手术技术培训,推动神经内镜手术在国内的普及应用,并与国内专家开展学术交流。他还与德国同仁共同编撰《神经内镜手术》专著。

技术展望:Schroeder教授指出,近年神经内镜手术设备与技术的快速发展,得益于现代科技的进步。未来,神经内镜技术将在芯片内窥镜、3D内窥镜、机器人辅助内窥镜、集成显示技术等领域实现突破,进一步提升神经外科疾病诊疗水平。

参考资料:Henry W S Schroeder et.Endoscopic transventricular resection of a colloid cyst.Neurosurg Focus Video. 2023 Apr 1;8(2):V3. doi: 10.3171/2023.1.FOCVID22140

- 所属栏目:国际治疗

- 如想转载“无需开颅如何“探脑取瘤”?LOTTA脑室镜开创脑室手术微创时代”请务必注明来源和链接。

- 网址:https://www.incsg.com/guojizhiliao/5469.html

- 更新时间:2025-05-16 09:43:38